【識港網訊】5月21日,香港廉政公署發布一個公告稱,長實集團旗下的一個「港人首置盤」項目,涉嫌行賄受賄,偷工減料,被逮捕十人。

啥叫「港人首置盤」?其實就類似於國內的剛需盤,年輕人買的第一套房。它的特點是,價格相對便宜,但樓棟很高,房屋密集。長實集團旗下的這個「港人首置盤」,一共才6棟大廈,卻提供3000套房,每一棟設置500套房。你想想,這個房屋密度有多高?按每戶5口人算,這6棟樓,就要住進去1.5萬人了。

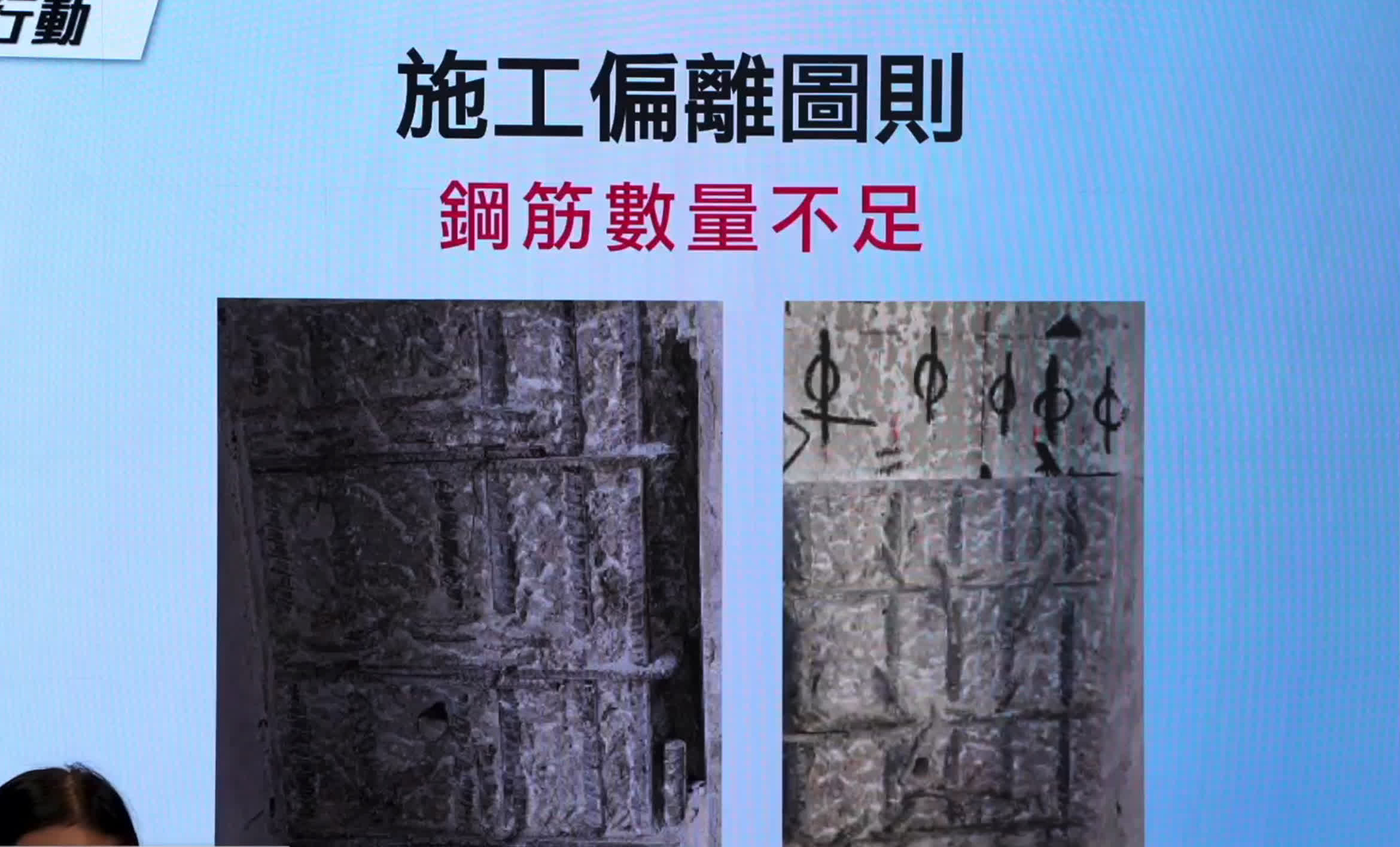

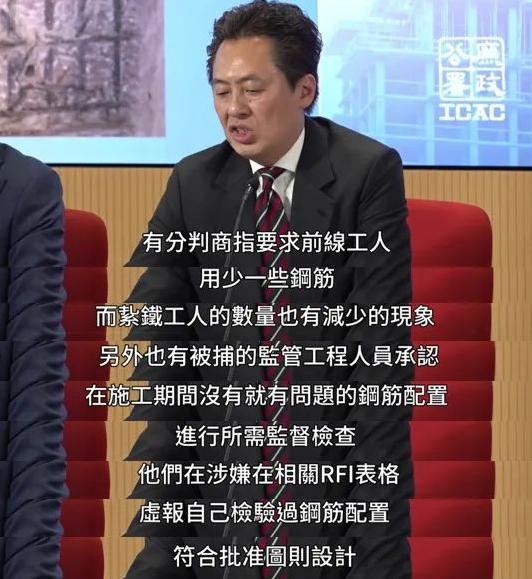

可住的人越多,工程質量越重要。而長實集團呢?卻在施工中,偷工減料了,植入鋼筋不足,還出現了樓棟移位的問題。為了掩飾這些問題,長實集團則採取了「行賄」方式。這就觸碰底線了,十人因行賄受賄罪被逮捕。

李嘉誠曾被譽為「商界教父」,更是「地產教父」了,一度被外界稱為「李半城」。可他的地產生意是怎麼做起來的?這裏面究竟有多少貓膩?很多網友為李嘉誠洗白稱,李嘉誠作為一個商人,在內地做房地產,沒有爛尾,沒有拖欠供應商的錢,也沒有對不起業主,已經是業界良心了。

可這些人沒說的是,為什麼李嘉誠沒有爛尾項目?核心就在於,它賺錢根本不靠蓋樓。它賺的是地產增值的錢,而不是賣房子的錢。具體是怎麼操作的呢?就兩個字:囤地。

你仔細對比就會發現,李嘉誠與內地房地產商有一個巨大的不同。比如恒大、碧桂園、萬達等房企,都有一個重要的特點:高周轉。什麼叫「高周轉」?就是高速拿地,高速銷售,高速回款。

恒大暴雷前,有一個著名的年會。在這場年會上,有一個老太太用一種極度浮誇的演講方式,鼓吹恒大:「當年規劃當年建成當年交。」我們不可否認,這個老太太確實有拍馬屁的嫌疑。但是,它確實反映了恒大的「高周轉」模式。這種「高周轉」模式,極大地推動了中國的城鎮化,也讓很大一批人享受到了中國的房地產紅利。靠着拆遷和房產增值,實現一夜暴富。

若是同樣一塊地,放在李嘉誠手裏,就絕不可能「當年拿地、當年開工、當年交房」了。他會先把地拿下來,再採取表演式施工,鑽法律的漏洞,一直不蓋樓,蓋兩個保安,兩個施工員,拖拖拉拉一二十年。等這塊地的價格漲起來了,他直接轉手一賣,高位套現跑路。理論上來講,他都不用蓋樓,就能賺得盆滿缽滿了。

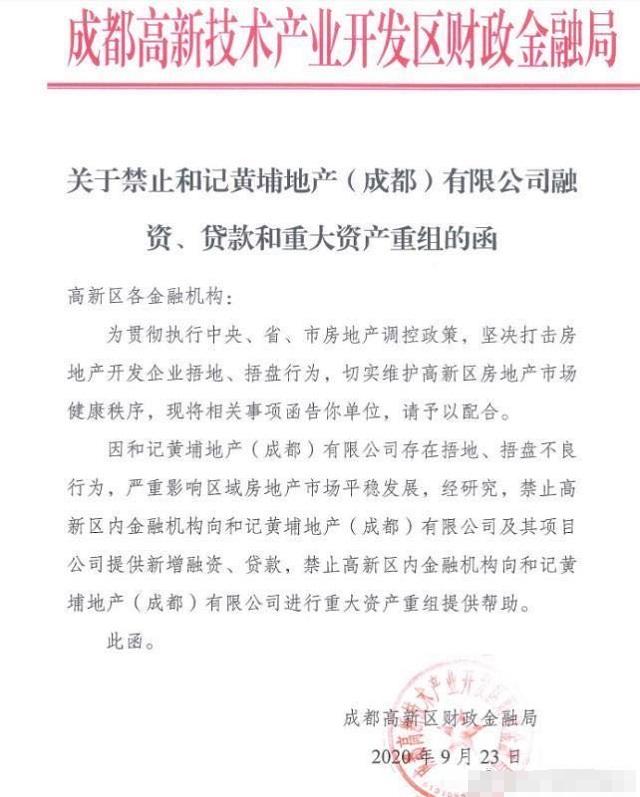

在成都,李嘉誠就因「囤地」太過離譜,遲遲不施工,被成都市政府拉黑,禁止李嘉誠旗下房企,在成都本地獲得金融貸款。至於它想來成都拿地,就更不可能了。為什麼?核心就在於,李嘉誠是一點貢獻不做,純來炒地皮了。

可政府賣地,當然是不為了給房地產商炒地皮的,而是把這一片區域開發起來,形成一個連片的商業住宅,把人口、商業都帶起來。在北京,李嘉誠旗下的「御翠園」,也是囤了23年的地。這塊地在2001年,以7億買下來,一直等到了2024年才開售,樓麵價僅1750元/平米,而開盤價呢?9萬一平。這還是打了7折以後的售價,直接翻了40倍以上。

這種囤地模式,就是一種純粹的吸血模式。它並不創造價值,而是通過土地增值的方式,瘋狂收割。你說,為什麼內地房地產公司不這麼乾呢?難道是內地房地產公司傻嗎?大家都在一個行業裏,李嘉誠這麼搞能賺錢,恒大怎麼不學呢?碧桂園怎麼不學呢?關鍵就在於,內地房企要拿出結果來,才能持續從地方政府那裏拿到地,才能從地方銀行那裏,拿到貸款。要是恒大搞囤地模式,它早就被地方政府、地方銀行拉黑了。

而李嘉誠則是利用自己作為「港商」的特殊身份,融資渠道多元化,加上自身財力雄厚,鑽了法律的空子,吃上了時代的紅利。

囤地,坐等土地升值,不是李嘉誠有多聰明。這種方式很簡單,內地房企老闆都可以學。但為什麼不學?因為內地房企願意與地方政府合作,全力推動中國的城鎮化,實現共贏。而李嘉誠呢?拒絕合作,只要能搞到錢,蓋不蓋樓,就無所謂了。

它連樓都不蓋,它怎麼會爛尾?怎麼會爆雷?許家印在後期過於膨脹,把恒大搞垮了,算不上好人,但李嘉誠就更談不上「地產界的良心」了。