【識港網訊】(香港文匯報 記者 胡若璋 廣州報道)上世紀七十年代,香港電影開始嶄露頭角,憑藉國際化優勢,很快成為面向世界,特別是東南亞市場的一張閃亮的名片。如今談到香港電影,受訪者均充滿懷舊情懷,也看到香港在中國電影國際化的過程中,發行網絡存量資源與國際人才儲備、銜接內地內容生產與國際市場規則方面,降低中國電影「硬出海」摩擦等「關鍵產業節點」的積極作用。2025年兩會前夕,全國政協常委、香港貿易發展局主席林建岳積極呼籲,建議中央支持大灣區各城市共同合作,將「香港國際電影節」打造成為世界第四大國際電影節,為優秀國產電影走向國際建立大平台,進一步鞏固香港「國際影視之都」的地位。

「我一直很奇怪,為什麼香港還沒有做起來一個有世界影響力的國際電影節?」內地著名編劇汪海林接受香港文匯報採訪時說,當大眾談論電影節的時候,不僅要看紅毯明星的娛樂星光,也要看背後的交易以及創作人在一起的交流和合作的火花。「一個城市要做好國際性的電影節,意味着大的投入和政府的支持,以此逐漸建立自身在國際文化交流創作上的話語權。」汪海林說,「當下,香港電影因體量問題,生產規模縮小,但它的文化影響力比市場影響力更重要,這不妨礙香港建設成為一個電影項目的評估中心和信息發散的中心。」而香港匯聚眾多國際知名導演、演員,香港將如何整合資源,也是汪海林一直期待的。

建世界級電影節需加碼開放

和威尼斯、戛納、柏林電影節相比,具有亞洲歷史最悠久、已近20年歷史的香港亞洲電影節,因深耕亞洲和華語電影,在國際上的影響力仍遜於前三者。

「國際三大電影節,它們最重要的核心還是在於它們是電影版權交易的一場盛會。」熟悉國際發行的業內資深人士接受香港文匯報記者採訪時說,「首先它需要極大的開放程度。不管影片來自哪個國家和地區,是什麼語言、題材,都有可能獲得最佳影片獎。」上述人士說,如果香港也有這樣強大的版權交易功能,吸引海外眾多買家到香港,香港就有機會建設國際第四大電影節。「畢竟中國內地的票房市場是世界最大的票房市場之一,所以要想怎麼吸引全球電影人能來香港,通過這個市場賺到錢,這才能有機會真正把它打造成一個有國際級影響力的電影節。」

「像澳大利亞、新西蘭推行的退稅政策,吸引全球眾多電影人去拍攝,如果中國也能夠做一個50%的退稅,絕對也有很多人來拍。」該人士認為,中國應該在本土之外,吸納更多海外優秀電影人一起豐富中國電影的表達。他強調,中國的作品之多元和豐富絕對不應是紙上談兵,而是嘗試找到一個大家都能接受的共同點去做好戲劇衝突的故事內容,令作品的經典可塑性加強。除了創作空間,也需要讓大家能夠在中國票房市場共享收益,可以實實在在出作品、賺到錢,吸納全球的優秀創作力。

籲設基金助「合拍片」重心落港

今年3月1號開始生效的CEPA《協議二》,關於影視方面的內容有三條。其中,港澳影視企業投資內地電影,如果作為聯合出品或者是排名第二以後的出品方,便可以國產片進行申報。而過往海外進口片進入內地,每年有34部的限額,分賬比例為淨票房的25%。CEPA《協議二》中有關港澳影企投資電影的條款生效,意味着曾一直是海外片待遇的港產片,將不再受上述配額,和高分賬比例限制。

唐季禮說,如果把合拍片的中心遷移到香港,不僅於華語片的全球化是一個新機遇,對當前不景氣的香港影視行業也是一劑強心劑。「合拍片是大勢所趨,從中國改革開放至今取得的成果來看,吸收更多先進生產力和優勢資金,能夠讓大家在交流互鑒中獲得更好的成長。」

「可以去看看,全中國有多少上市公司的創投基金有專門針對影視生產的投資?政府的扶持創作基金也需要繼續加大力度。」唐季禮認為,環視內地各個電影節的創投會,至今仍少有大的文化產業基金跟進投資,無法形成系統性的產出培育機制。「如果我們有天使基金去投資這些好的創意,把它們變成劇本;也有文化產業投資基金去扶持新導演,幫助他們把項目開發出來,這樣才能有更多項目出來,吸引更多人把資金投向影視。」

唐季禮認為,當下香港應借助其金融、審查等制度優勢,用好自己「中外文化藝術交流中心」建設的機遇,盡快成立文化產業、內容生產投資基金中心,以此為絕對優勢吸引全球資金與人才來港投資和創作,再聯動內地或者大灣區的生產製作能力,共同做好華語電影和它的全球市場;另外,針對影視行業要有持續性實惠政策,不斷培育出新的導演、編劇、製片人等專業人才和他們的項目作品。

用電影情懷重塑香港文旅新坐標

在粵港澳大灣區融合發展的時代背景下,香港文旅產業正面臨轉型升級的迫切需求。和內地著名編劇汪海林一樣,香港影視產業發展促進會副會長侯楚峰在談及電影國際化之時亦提到如何激活香港影視業,為香港文旅發展提供了極具價值的解題思路,影視情懷的集體記憶正成為香港最獨特的文化資產。

香港電影構建的文化認同具有穿透時空的力量。從王家衛鏡頭中的重慶大廈到周星馳演繹的市井煙火,從警匪片的城市肌理到文藝片的巷語街聞,這些影像記憶在遊客心中構築起虛實交織的香港圖景。對於資深港片影迷而言,年輕時追逐港片的快意恩仇,如今更品出其中市井百態的生活況味。這種持續發酵的情感共鳴,恰是香港文旅最核心的競爭力。

雖然去年來香港多家影院結業,但不可否認的是,香港現存的老牌戲院正成為激活文化消費的關鍵場景,構成了差異化的文化磁場。侯楚峰認為,當全球影院陷入商業大片的內卷,香港若能保留這些「情懷樞紐」的構件,通過主題策展、導演對談、場景復刻等形式,將觀影體驗升維為文化朝聖,便能將戲院打造成文旅地標。如此既能盤活存量文化資產,又能為新生代電影人創造發展空間。

當然,要實現將電影情懷轉型為香港在大灣區文化版圖中可觸可感的文旅體驗,離不開特區政府構建的新型支持體系:包括專項文旅基金支持,鼓勵院線開發電影主題旅遊產品;推動影視取景地認證計劃,打造「跟着電影遊香港」數字導覽等。這也是未來政府和業界需要勠力同心的地方 。

剪除境外投資高稅率 盤活香港電影產業

香港電影票房市場面臨下滑挑戰,即便業內人士預估今年能開機影片在10部左右,但相信香港電影的基礎水準依舊在線。 銀都機構有限公司總經理丁凱表示,作為中外文化藝術交流中心的香港,匯聚聯通海內外的優勢依然沒有改變,香港除吸引外國資本,也需要同步吸引內地資金,但要發展「合拍片中心」也有一些亟待破除的制度要素藩籬,其首要須解決的便是內地資金過境來港問題。

中國電影文學學會、製片人王放說,電影是資金密集型行業,中國電影工業化發展道路,在豐富發展現有的九大類型片精品創作繁榮時,如果沒有持續的資金支持就不可能達成現在的階段性成果。而近些年大家所議論的香港電影產業不太出彩的問題,說回來其實就是市場、經濟的問題。「哪裏有錢有政策,就去哪裏拍。」王放說,這個道理並不複雜。

「香港電影業現狀就是缺錢,嚴重缺錢。」丁凱認為,電影投資款回香港時面臨的稅率過高的問題,正逐漸成為阻礙境外電影投資的重要因素。丁凱繼續解釋說,境外電影在內地發行時,電影票房分賬款需繳納6%的增值稅,若將款項匯出境外(即滙回香港),則需繳納企業所得稅,雖因CEPA協議減免至7%,但總體稅費仍高達13%。

「一部電影很難保證13%的利潤,於電影行業而言,如此高的稅費使得電影公司在資金回流時面臨巨大壓力,利潤空間被大幅壓縮,甚至可能導致一些電影項目因預期收益無法覆蓋成本和稅費而難以推進。」丁凱表示,這一問題不僅影響了境外電影公司在中國內地的投資積極性,也對內地與香港電影產業的融合發展產生了阻礙。許多境外電影公司因擔心高額稅費導致資金回籠困難,而在投資決策時更加謹慎,甚至可能放棄一些具有潛力的電影項目,這無疑不利於電影市場的多元化發展和中外電影文化的交流與合作。

針對這一問題,多名受訪業內人士呼籲國家發改委等相關部門採取積極有效的措施,解決境外電影投資款回香港的高稅率困境。如推動進一步降低增值稅和企業所得稅稅率,制定針對電影行業的稅收抵免或減免政策,簡化稅收徵管程序,減少重複徵稅現象,加強內地與香港稅收政策的協調,優化CEPA下的稅收安排等。同時,也可考慮設立專項補貼基金,對境外電影在內地發行給予財政補貼,或獎勵優秀電影項目,以彌補其因稅收問題導致的利潤損失,從而激發境外電影公司的投資熱情,促進電影產業的繁榮發展,加強內地與香港以及國際電影市場的交流與合作,共同推動全球電影事業的進步。

香港與內地的電影國際化共贏

去年以來,香港多家影院宣布結業,引得行業一片哀鴻。但香港中西薈萃,本身就有許多海外人士居住、商旅於斯。如果能乘着把香港亞洲電影節發展成國際第四大電影節的建設東風,有目標地開放一些院線場地,推出相關優惠便民措施,吸引海內外的遊客到港看電影,不僅可解香港影院經營不振之困境,也可以此發揮香港的「窗口」作用,推動海外觀眾養成在港追看中國電影的消費習慣。

「好萊塢電影也有很多不好看的,但大家為什麼願意去看呢?這是它長期積累下來的一種口碑和印象。對於未來中國電影走出去,做好海外發行工作來說,香港可以率先在港培育大家的消費習慣和期待心理。」汪海林也希望,香港可以有意識地去做好「超級聯繫人」的工作,把海外好的電影介紹到內地,把內地好的電影介紹到海外。在他看來,香港具備影視文化和工業的所有基礎,甚至電影交易市場也很成熟。汪海林對此深懷期待。

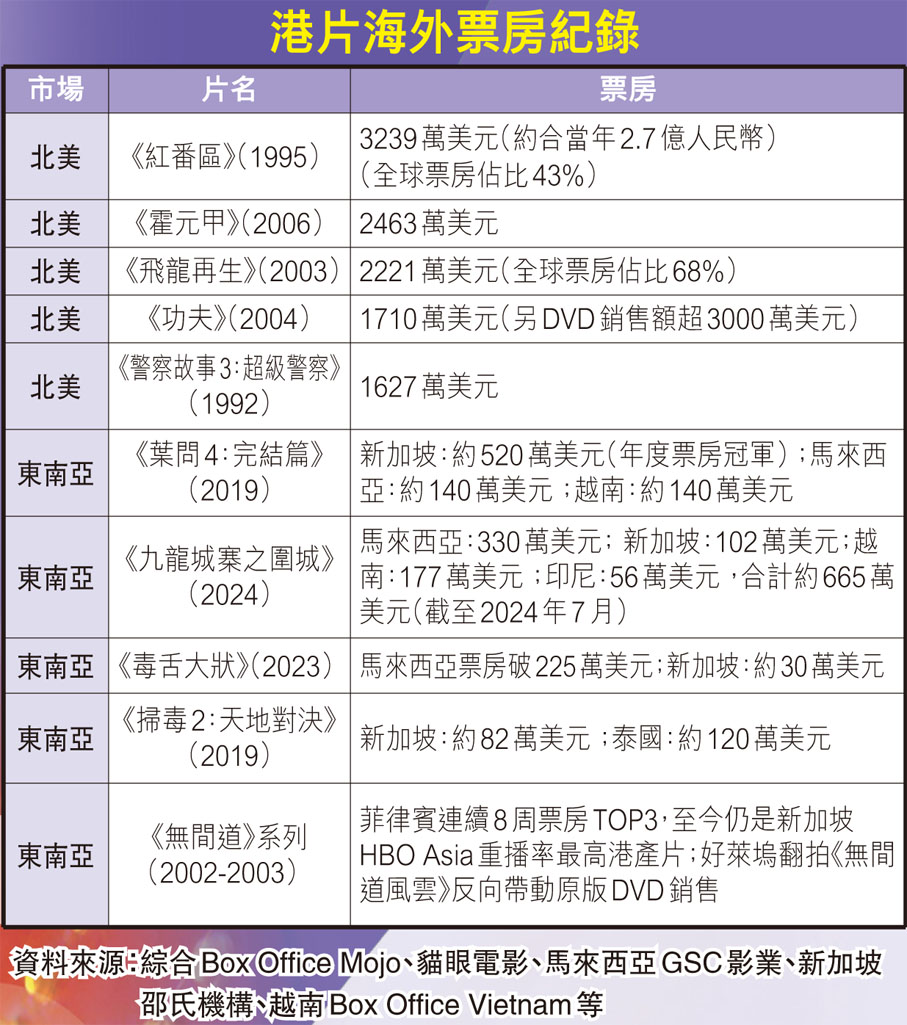

事實上,香港現有的海外發行渠道優勢以及國際人才,可以為內地電影走出去形成莫大助力。以《哪吒2》在新加坡的上映為例,其主力為香港嘉禾集團旗下院線,這得益於香港電影在過去幾十年中在東南亞打下良好的市場基礎。此外,香港的電影人,亦於海外市場擁有良好口碑。香港電影製作人江志強就曾成功將《臥虎藏龍》、《英雄》、《十面埋伏》等影片推向國際市場,並取得不俗的成績。「我們還非常需要更多江志強,在發行端不斷激活影片的海外市場活力。」唐季禮接受香港文匯報採訪時說,電影完整產業鏈的搭建,當前只靠民營企業不夠,政府也需要加大力度來盤活,「說白點,就是把曾經我們這代電影人受益於香港鏈接海內外模式的優勢繼續做回來,有些影響力就自然又回來了。」