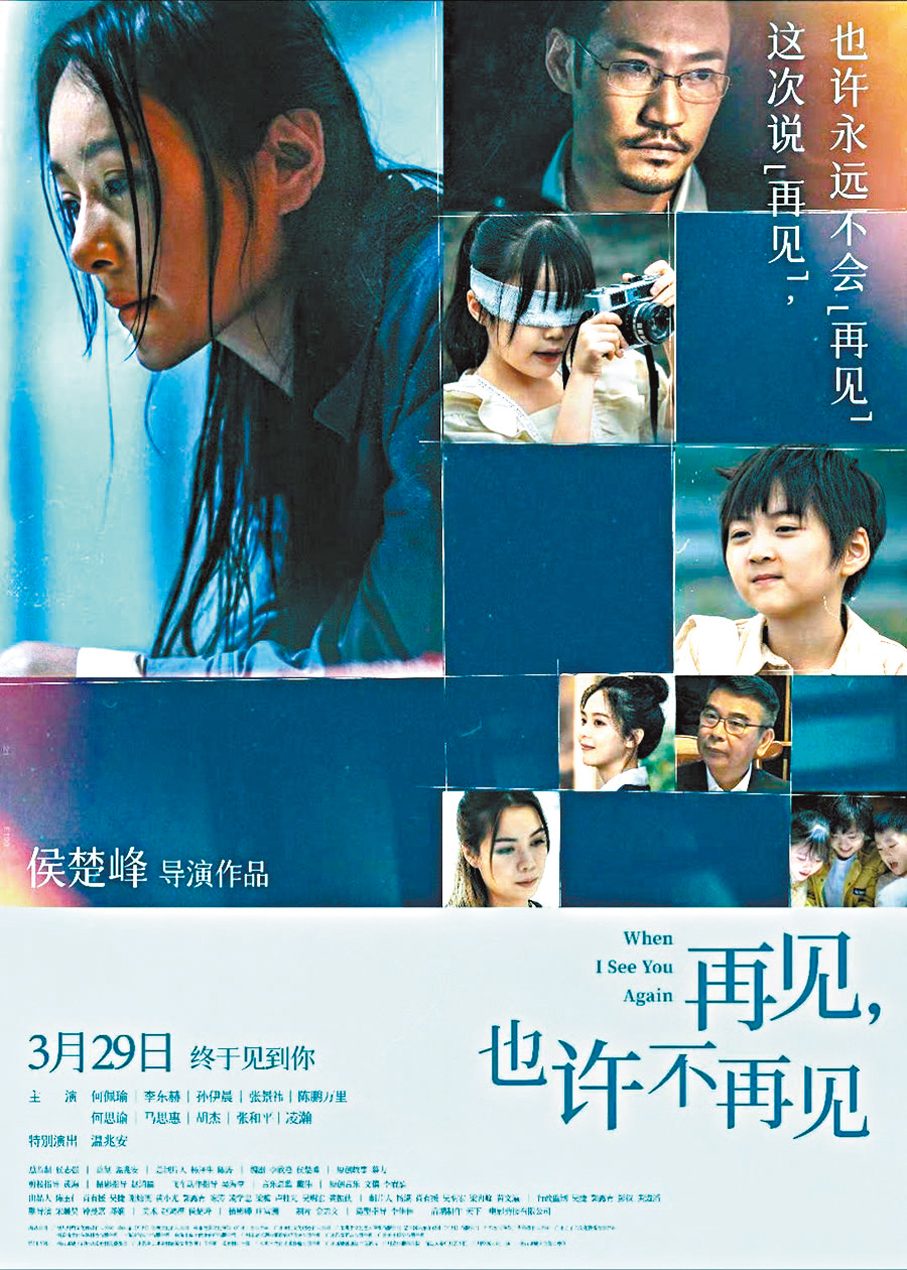

【識港網訊】(香港文匯報記者 胡若璋 廣州報道)29日,由侯楚峰執導的電影《再見,也許不再見》在內地上映。該片巧妙地將鄉村振興的時代背景與商業元素相結合,既展現了鄉村的蓬勃發展,又呈現了一段溫暖的情感旅程,同步也傳遞出「回鄉」不是逃離,而是與自我、與土地和解的情感信息。侯楚峰近日在為「首映在廣州」的物料展映忙前忙後,親自參與物料擺放細節工作中。這部小成本的純劇情片,選擇在日常的「周末檔」上畫,侯楚峰期待以「細水長流」的方式盡可能地和更多觀眾見面。

電影《再見,也許不再見》主要取景於廣州市增城區新塘鎮瓜嶺村,這座距今已有500多年歷史的古村,保留着明清時期嶺南水鄉的歷史風貌,獨特的自然風光、鄉村風貌以及風土人情,在影片中悉數展現。有不少看過首映的觀眾表示:「看完電影很想去瓜嶺村走一走,看看歷史悠久的水上碉樓、祠堂、民居,嘗嘗各種美食。」

港青自帶文化差異創作優勢

當香港導演決定拍攝一部內地鄉村振興發展戰略下的新農村面貌劇情片,而且它是作為商業院線電影,那影片在商業、藝術與本土的創作比例該如何把握?侯楚峰並不覺得難以下手,反而認為香港青年自帶的文化差異,令這個以鄉村為背景的故事和人物有了更多新奇敘事。

談到個人的跨文化視野,以及挖掘一些極富嶺南意味的元素,侯楚峰說,過往幾年,也一直在做傳統文化轉化的內容創作,當他走入粵劇、潮劇、英歌舞這些極富地域特色的傳統文化裏面時,如何提煉、轉化這些傳統文化的當代性故事,也一直令他着迷。除了個人的力量,侯楚峰也會借助更多香港專業影視力量來加持,為電影的創作輸入港味。

侯楚峰表示,「我們在接觸『鄉村振興』時,很自然就會深受感動,但在電影創作中並不會去硬sell這些概念詞彙,而是很自然地把視線看向那些回到新農村的年輕人……」

侯楚峰續說,小人物反映大時代,是永不過時的創作切片。此次電影在廣州增城拍攝,獲得了來自廣州的投資和政策支持,作為中小成本電影而言,聚焦本土文化的創作,也成為現時重要的創作策略。

「在全球化背景下,電影創作的本土化趨勢正在成為一種新的潮流。」侯楚峰期望,通過聚焦嶺南文化、本地人物故事,穩固大灣區電影本土市場。在他看來,細水長流中口碑慢慢發散,影片也能慢慢走到更為廣闊的內陸腹地城市以及海外市場。

「和大的商業製作可以砸重金做口碑和造勢不一樣,小成本的劇情片需要有過硬的劇情和好的故事表達,要穩扎穩打本土市場。」口碑發散才是小成本電影可以增加排片的可能。

低潮下灣區影視融合給機會

談到在「周末檔」上映,侯楚峰承認,也算是小成本電影的一次積極探索。當下的電影人也明顯感受到行業投資的緊縮,一個明顯的行業信息:明星+名導演的模式,在今年內地春節檔似乎集體失去號召力。可以預見的是,接下來,中小成本的電影製作或將成為一段時間的行業現狀。

作為香港影視產業發展促進會副會長,侯楚峰此前也多次參與推動大灣區的影視產業融合發展的活動。「這次就是香港電影人和廣東文化的一次積極碰撞和融合。」侯楚峰表示,「合拍片」發展至今,其實更像是彼此的共振和共創。「合拍片」在很長一段時間內,不僅為內地電影的商業化浪潮和工業化發展夯實了基礎和培育了大批專業人才,也同步給了許多香港電影人,尤其對不少新導演提供了更為廣闊的想像力實踐機會,各自獲得了影視創作的成功。而如今,影視投資陷入低潮期,侯楚峰也感謝大灣區的影視融合發展機會給了自己拍攝首部劇情片的機會。

作為導演,也作為一個專業的電影觀眾,侯楚峰告訴記者,什麼類型的電影他都會看,但現在對「荷里活」式的英雄系列大片覺得乏味,反而對於故事劇情片會有更本能的喜好。類似這樣的觀影需求,侯楚峰並不覺得自己是特例,也是當下身邊許多觀眾對一部好電影的剛需。

說到自己執導的這部以大灣區為大本營、解構嶺南文化的純劇情片,侯楚峰說,許多中小成本電影返璞歸真,回到「由故事出發」的創作初心,通過小人物去看我們所處的大世界。

「市場並不一味需要強大的視覺特效、類型化敘事和全球化營銷策略的英雄敘事電影,回到本土,回歸情感,也是當下電影人尋求的創作出路。」侯楚峰如是說。