【識港網訊】本期“文學天下”講述《廢墟的故事》。這是最新的馬華文學作品,它的新來自於作者以及素材的詮釋。馬華作家們持續地創作,試圖解決身分、認同與地域問題。嚴格上說來,年輕世代的寫作者“更加努力地悲傷”。

在這本小說集裏,青年作家鄧觀傑試圖為國家、民族、地域、家庭與個人等問題提出階段性的解答,作為青年時期的終結。但“童年,是作家的提款機”始終沒變,鄧觀傑的這臺ATM似乎沒有提款的上限,源源不絕的情節漫布在每則短篇裏。

鄧觀傑生於1993年,是馬華旅臺作家中至為年輕的一位。他憑借文學獎出道:二十歲時獲馬來西亞華花綜文學獎小說家首獎(2013年),後又斬獲香港全球華文青年文學獎小說組首獎(2017年)和印刻文學超新星文學獎首獎(2018年)。與李永平、張貴興、黃錦樹等前輩作家不同,熱帶雨林、馬共歷史等馬華文學的“標配”在鄧觀傑的小說中近乎隱匿。也因此,其筆下有關旅臺經驗和馬來小鎮(家族)的故事,少了縹緲潮濕之氣,多了些明麗、清朗之風。

1

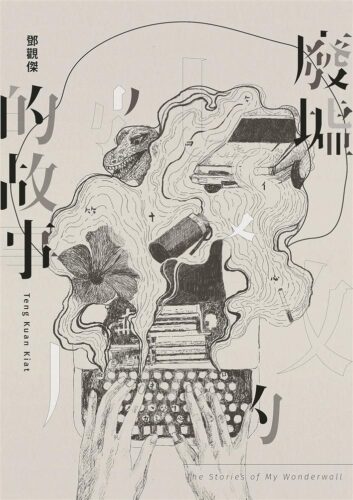

作為寫作第一個十年的結晶,鄧觀傑首部小說集《廢墟的故事》(雙喜出版/遠流文化,2021年6月)便是上述風格的集中體現。小說集出版後獲“《亞洲周刊》十大小說獎”,時隔一年,簡體版易名為《故事的廢墟》(寶琴文化,2022)在大陸推出,兩個書名,構成巧妙對位。

《廢墟的故事》收錄的八篇小說借鑒互文、拼貼等後現代主義技巧,展現出鄧觀傑獨特的小說感覺和成熟的敘事技藝。作者於後記中稱為“七篇半”,或許是因《林語堂的打字機》與《弟弟的遊戲》兩篇都寫到“完美的打字機”(一種可讀取人類意念的自動打字機,是人工智能和“腦機接口”的文學化),在故事創意和情節敷演上存在互文與呼應,可視為“一篇半”。

黃錦樹在臺版序中撿取“怪物”“寫作機器”“廢墟”為關鍵詞,指陳鄧觀傑小說的堂奧。但在我看來,三個關鍵詞不過是形式上的“能指”,其“所指”,主要落在旅臺和馬來小鎮經驗的對照、流轉及重塑過程。遍布書中的“廢墟”,是經驗被拆解和復魅之後提煉出來的美學意象。具體到各個篇目,廢墟化身為不同的“空間”,如荒廢的校舍和堆疊垃圾的宿舍(《廢墟的故事》)、糞坑和廁所(《洞裏的阿媽》)、荒廢的戲院(《Godzilla與小鎮的婚喪嫁娶》)、巡回遊樂場裏的鬼屋(《樂園》)……在此基礎上,特定的裝置(打字機、電腦、遊樂設施等)既統攝了“廢墟的故事”,又將故事消解為“廢墟”。

最典型莫過於首篇《廢墟的故事》,它試圖將馬來與臺灣地區經驗打通——和其他篇目(除了《樂園》)一樣,這篇小說采用第一人稱敘事——故事中的“我”赴臺北參加英文考試,考前與大學同窗阿蔡重逢。在阿蔡邀請下,二人翻墻躍入廢棄的舊宿舍。阿蔡是個寫作者,擅長將公共經驗轉化為小說,他在堆滿垃圾的宿舍裏寫作,是個現實的拾荒者,又是“故事的盜取者”。為了完成“屬於我們的偉大的作品”,阿蔡邀請“我”講一段“僑生的故事”。“我”因而想起在馬來讀高中時,與同學阿安溜進學校機房玩打字遊戲的往事。在那個遊戲裏,“失敗的符號”堆積成殘垣斷壁,人被淹沒在文字的廢墟中。就在同一天,小鎮發生了女學生被奸殺的命案,學校被迫關閉,成了“一片廢墟和荒野”。這是篇嵌套故事。兩段故事分別對應(過去的)馬來小鎮和(現在的)旅臺時光,構成小說的“差異與重復”(德勒茲語)。《廢墟的故事》語言偏口語化,結構松散,折射出作者對經驗與故事關系的曖昧態度:所有的經驗最後都貶值、淪為廢墟,而小說則從中匯聚升騰,形成雲霧。這種態度,或可歸為“文學虛無主義”。

2

自第二篇《巴黎》開始,作者的文體意識明顯增強,故事結構緊湊起來,遣詞造句愈發雅致和書面化。關鍵是,兩地經驗的流動和對照更為自然貼切,比如《Godzilla與小鎮的婚喪嫁娶》一篇,小說動用了現代中國文學常見的“返鄉”結構,敘述臺灣求學的“我”回馬來故鄉參加堂弟婚禮的故事。其取巧之處在於將超現實(幻想中的哥斯拉在小鎮孵卵)與小鎮故事(婆婆的葬禮和堂弟的婚禮)並置,借此敷演出1990年代以降,馬來鄉土新與舊的沖突(如西式婚禮與傳統中式婚喪禮儀)和家族代際的更叠(又一個“廢墟與重生”的故事)。類似的“兩地書”還有《洞裏的阿媽》和《巴黎》,前者寫“我”在臺北的求學、打工和蝸居廁所的故事,借糞坑和廁所隱喻人的精神境況,頗堪玩味;後者寫酒醉的祖父向“我”說起他年輕時(1960年代)到過巴黎,見證五月風暴、甚至與薩特握手。虛實相生,是典型的“不可靠敘事”;而《弟弟的遊戲》也采用返鄉結構,勾連《林語堂的打字機》,讓那臺“完美打字機”出現在馬來小鎮。

在這些篇目中,《林語堂的打字機》一篇至為難得,小說以“我”和“先生”(被囚禁在打字機中的林語堂幽魂)的對話寫成,續寫林語堂發明“中文打字機”的故事。林語堂與南洋大學的往事浮出水面,堪比黃錦樹重寫郁達夫與南洋的《南方之死》。

《樂園》以建國父子兩代人的不同命運為軸心,書寫巡回遊樂場由盛至衰的故事。遊樂場是英國殖民地的“遺跡”,建國父親將其中的基督教鬼屋改造為穆斯林的“天路歷程”,以此吸引馬來人,但最終還是被時代淘汰,淪為廢棄物。故事結尾,建國故地重遊,此時鬼屋下起熱帶暴雨(和集子末篇《故事總要開始》裏那場大火異曲同工,將與馬共歷史有關的記憶澆滅或焚燒),建國悲哀地想起自己是個孤兒……以上三篇,是整部小說集最為耐人尋味的。

3

擁有旅臺經歷的鄧觀傑,在流動和遷徙中寫出了深具“世界文學”特質的小說,敘述也更加靈動和自在(哪怕擺脫不了反復書寫故鄉的“迷思”)。在這些故事裏,馬來西亞和臺灣經驗相互照亮,彼此成就。帶有自傳性的個人經驗——旅臺求學、打工和返鄉的年輕人——往往裹在家庭倫理和代際沖突的框架中,由此造就一種小說的“廢墟美學”。

閱讀鄧觀傑的小說,免不了將其與大陸年輕一代的寫作進行比較。在同代人癡迷於“講故事”的時候,小說成了一種形而上的比拼:如何將抽象化的觀念點石成金,落為動人的細節和真摯的情感,由此傳達幽暗的批判、走向深遠的境地,是幾乎所有寫作者都孜孜以求的。

這也是《廢墟的故事》提供給我們的“對照”。