【識港網訊】內地電商企業京東(9618)近日已完成收購香港佳寶食品超級市場(佳寶)。京東指,今次收購意味着正式進軍香港實體零售領域,實現了京東供應鏈優勢與佳寶本土化優勢的「強強聯合」。京東收購佳寶並非個別事件,是內地電商拓展香港市場的戰略一環。港商記者採訪多位專業人士,他們均認為引入新消費模式,為本地企業帶來先進的電商技術和營運模式,可刺激本地零售業改革。

近年來,內地企業收購香港零售企業屢見不鮮,例如2023年招商局集團以逾8.6億元收購優品360共49%股權;2020年,華潤集團旗下的CR Capital收購City Super Group約40%的股權,與華潤集團及馮氏集團組成的合營公司共同取得City Super Group共65%的股權。

港企網上銷售仍在發展階段

2024年香港網購數據顯示,網上銷售佔香港零售業總銷貨價值的比例持續上升,並在2024年9月達到10.4%。儘管如此,香港的企業使用網上銷售仍處於發展階段,與內地、美國和韓國等市場相比,滲透率仍有提升空間。

京東收購本港佳寶超市後,正式成立創新零售佳寶業務部,並委任香港佳寶創辦人林曉毅出任該業務部負責人。林曉毅指,京東強大物流鏈有助佳寶直接從產地供港,免卻經銷商利潤,是合作一大優勢。

香港經濟正經歷結構優化進程

楊玉川指,香港中小企在財政資源、供應鏈控制方面不如內地大型電商,硬拼價格難有出路。

金融管理學院客座教授楊玉川表示:「京東收購佳寶對香港零售業的最大影響,是標誌着內地零售巨頭開始全面進入香港,一定程度改變了本地零售業的生態;內地大型零售企業以其更強大的供應鏈管理能力和資源整合能力,長遠可能推動改變本地零售企業的經營模式。」

除了像京東佳寶這樣的「強強聯合」,全港超市接連出現結業及裁員,例如惠康、萬寧母企DFI零售集團早前傳出裁員消息。管理層指出,主要原因包括遊客減少和本地消費者傾向北上或海外消費,導致零售業疲弱。同時,企業也面臨支援成本增加,而未能有效轉嫁給消費者。公司將簡化營運、降低成本以應對市場挑戰。

事實上,香港經濟正經歷結構優化進程,「結業潮」「裁員潮」並非衰退的警號。資料顯示,上半年本地新註冊公司高達8萬間,公司總數突破近150萬間,數字雙雙創歷史新高。商舖資料更揭示市場生態平衡,上半年商舖結業847間,但同期新開786間,反映「汰舊育新」機制有效運轉。

內地電商來港有助本地零售轉型

莊太量認為,香港實體零售店背後往往並無龐大的網購業務支持,面對高昂的租金和人力成本,難以低價吸客。

香港中文大學經濟系副教授莊太量認為,香港實體零售店背後往往並無龐大的網購業務支持,面對高昂的租金和人力成本,難以低價吸客。一旦結業還會牽連租賃市場,而內地企業攻港有望改善困局。

淘寶、京東、拼多多等內地電商近年紛紛南下香港,社會上有兩種反應:一是擔心內地電商之間的「內捲」式價格惡鬥帶入香港,衝擊本地零售市場,會對本地街市商販造成影響;另一種聲音則是認為內地興起的「新消費」概念帶入香港,促使本地零售商加快數碼化步伐,對本地零售業轉型有正面作用。

梁熙相信,免運費是電商搶佔市場的推廣,但是難以長久維持。

立法會議員梁熙曾在接受媒體採訪時表示,過去內地網購平台的貨件運港,一直未有免運費,令不少居民未能感受其便利,及至近期情況被改變。早前有報道指,各區自提點「爆倉」或大排長龍情況,難免令一些負擔高昂舖租和工資的實體店面臨被淘汰。實體店提供網購及快捷送貨服似乎是一條新出路。

是否向外來電商徵稅成話題

「內地電商憑藉雄厚的資本、強大供應鏈管理能力進入本地市場,肯定會對本地零售商造成壓力,本地零售市場的競爭可能加劇。」楊玉川說,「香港中小企在財政資源、供應鏈控制方面不如內地大型電商,硬拼價格難有出路。因此,中小企須思考如何可以揚長避短、發揮自身優勢進行錯位競爭。政府除了維持一個良好的競爭環境外,亦可考慮對受影響較大的中小企給予一定的費用減免或者財政支持,減輕它們的經營困難。」

莊太量指,香港政府可以搞一個平台,讓中小企業可以在上面賣東西,因為現在不少中小企沒這個資本自己做平台。他又表示,政府或可考慮向外來企業徵稅,例如淘寶或Netflix若在港賺錢,應繳交相關稅項。「Netflix若在港賺錢卻無須繳稅,對本地零售及電影院並不公平。如果是外面的公司來香港,如果賺錢的話,政府可設立規則,需要他們繳外來稅,相信這樣可以更好保護本地企業。」

內地消費者網購愛「港物」

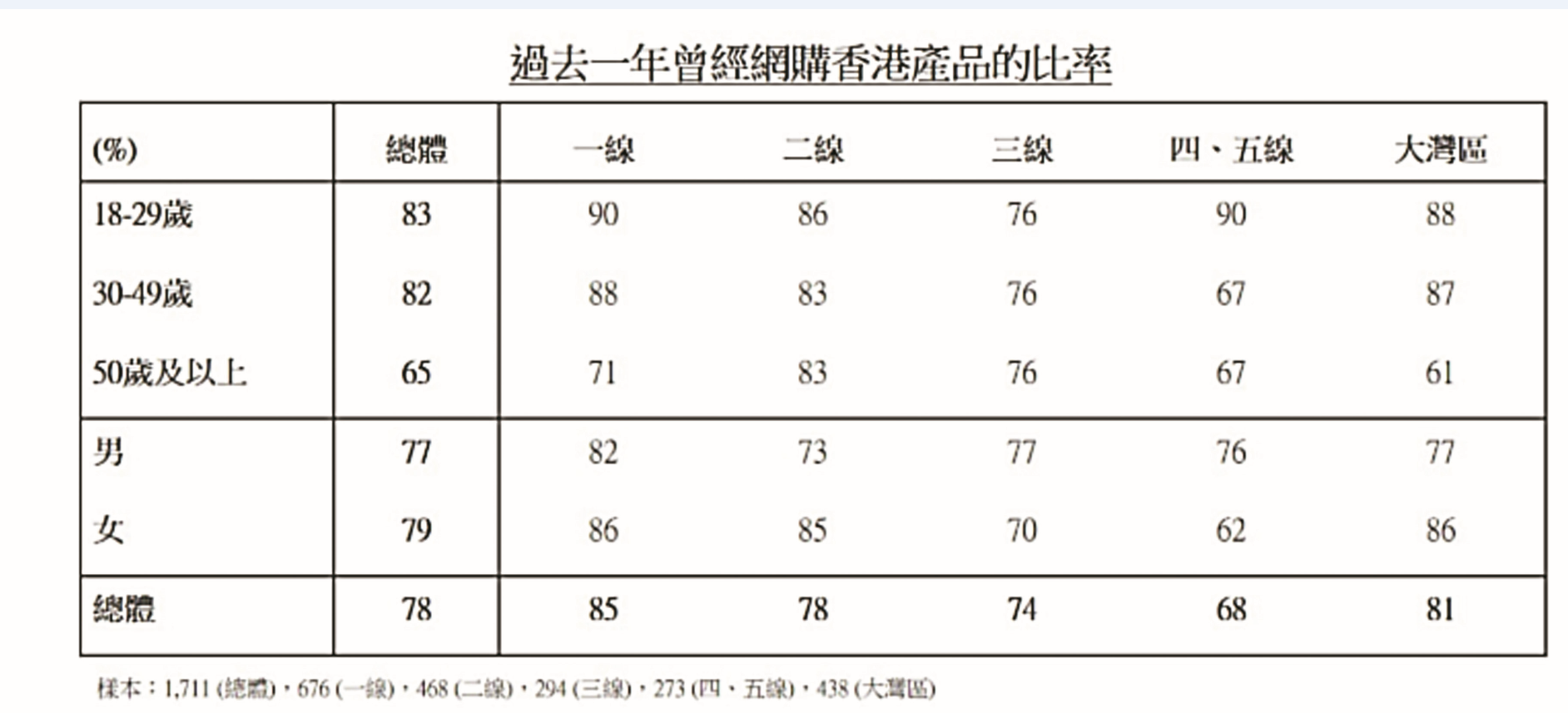

貿發局為了解內地消費者網購的情況,於今年8月委託市場調查機構,對內地網購消費者進行問卷調查。結果顯示78%內地受訪者過去一年曾網購香港產品,反映香港產品深受內地消費者歡迎。貿發局在今年8月舉行第二屆「香港好物節」,為港商提供實戰機會,協助他們利用電商平台開拓內地市場。

調查發現,消費水平越高的地區,網購香港產品的比率就越高。一線城市比率達85%;大灣區81%;二線城市78%;三線城市(74%)和四、五線城市(68%)的比率較整體為低。年齡方面,以年輕消費者為主,網購香港產品的比例較高。(見表)

網購香港產品的消費者,他們最愛網購的是消費電子及電器產品(72%),其後是奢侈品(46%)和時尚產品(41%)。大灣區消費者網購香港消費電子及電器產品的比例最高(79%),一線城市的比例相若(78%),四、五線城市(73%)緊隨其後。網購香港奢侈品,一線城市(53%)、大灣區(52%)與二線城市消費者(51%)比例相若。

貿發局研究總監范婉兒在接受媒體採訪時表示,內地消費者十分習慣線上購物,平均每月網購9.4次,尤以一線及大灣區城市為然。她又指出,消費者在網購時最重視產品真偽,這啟示港商可善用香港產品品質與品牌信譽優勢,拓展內地電商市場。

港企由內地平台開拓市場

記者留意到,自疫情之後,香港本土企業推展平台,不再僅限在Instagram(IG)、Facebook(fb),也開始將品牌推廣到內地較火的帶貨平台。不少港企在內地平台小紅書、抖音等與網紅/KOL合作,推薦香港品牌,例如SaSa、鴻福堂、美心及朗豪坊等。

數據顯示,第二屆「香港好物節」參與相關電商平台話題頁及官網總瀏覽人次逾1億,較首屆增長11%。貿發局副總裁劉會平在接受媒體採訪時表示,「香港好物節」為港商旗下品牌及中小企業打開進入內地電商市場的大門,貿發局會繼續透過「電子商務快線」計劃,幫助他們進軍內地及海外市場。

不過,專家也提醒,由於兩地文化及法規有差異,港商開拓內地市場要注意的事項,包括制定合理的物流及配送服務、倉儲策略,留意退貨及取消訂單的相關程序,同時加強對消費者隱私的保護等。