【識港網訊】香港各大高校熱鬧的畢業季之後,大批內地生面臨從「溫書」到「搵工」的需求變化。一直以來,香港這座移民城市積極包容新移民的到來。然而,在如今「搵工難」的情勢下,初來乍到的他們面臨什麼樣的挑戰與機遇?

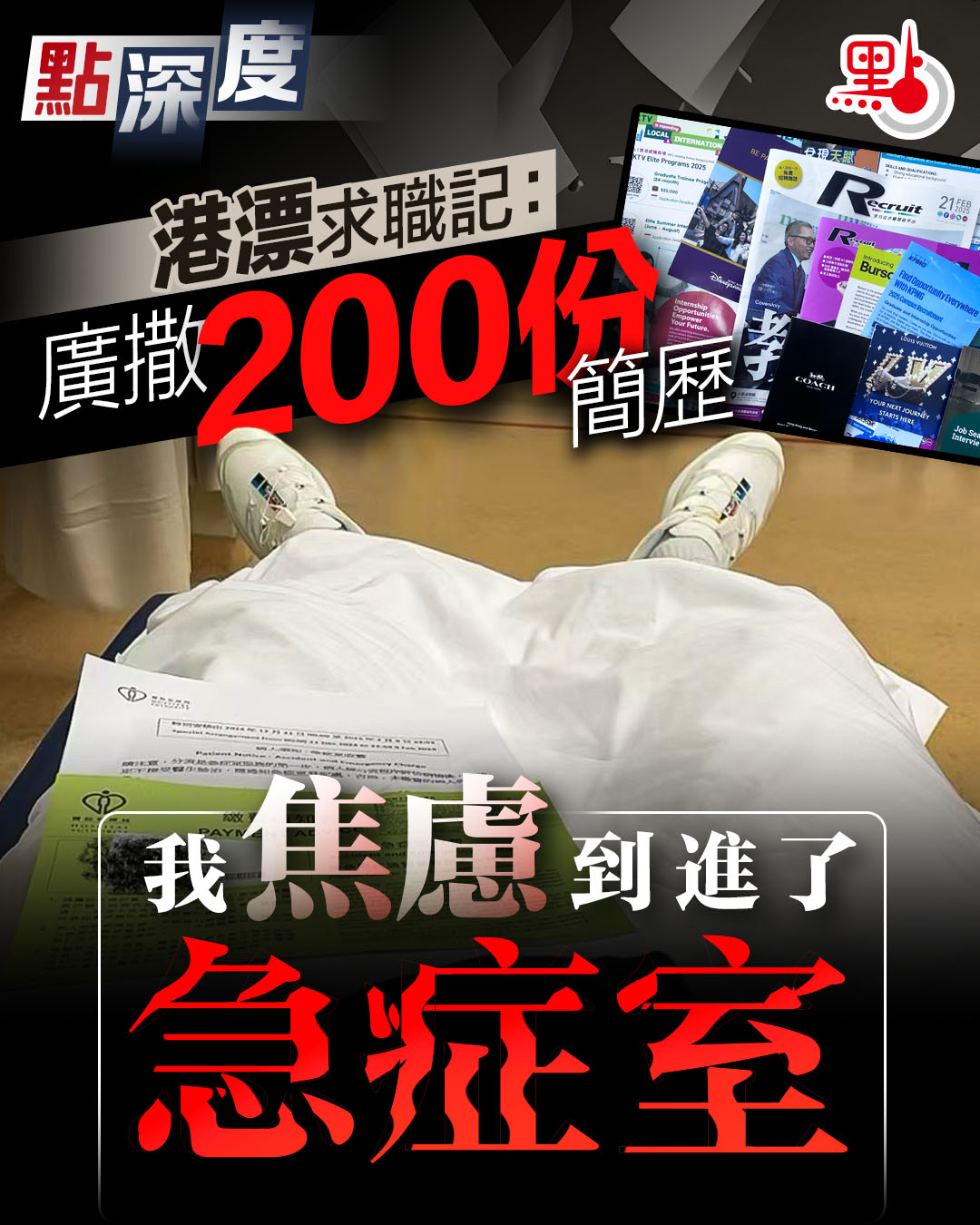

200份簡歷 vs 0 offer,誰懂我的焦慮

「我能聽到一陣陣心跳聲,腦袋就突然懵了一下,感覺到強烈的『瀕死感』。當時就覺得自己快不行了,凌晨三點的時候,叫了救護車,把我送去了急診(急症室)。」回憶起今年求職期間發生的一起事件,李涵發出這樣的感嘆。

從今年3月開始,求職困境的烏雲盤踞在李涵的頭頂。數月之間,廣撒了將近200份簡歷,從內地互聯網公司「小紅書」到香港旅遊發展局;從日本印刷公司「TOPPAN」到各個大學的研究助理,最終卻收穫了「0 offer」的結果。搵工空間之廣泛、時間之緊迫、成本之高昂都合圍成一張網,隨着畢業時間的臨近慢慢逼近。數不清的簡歷和求職信的背後是失眠、焦慮和心臟不適,李涵說:「身體沒有檢查出什麼大問題,主要是精神過於緊繃。」

「你有什麼獨特之處值得香港公司留住你?為什麼選擇你而不是本地生?」作為非本地生,李涵認為一定要具備「硬技能」,獨特的能力和資源是香港公司選擇非本地生的底層邏輯,這是他最重要的求職策略。但「與本地生相比的獨特之處」這個要求是一個「黑箱」,應聘者不可能百分百把握其中的邏輯,這也是在求職過程中困擾李涵的重要因素。

在一場非本地生就業的座談會上,中大就業策劃及發展中心的工作人員指出:「決定權在僱主手中,與其總想着申請會不會被篩選掉,僱主會不會錄用自己,不如嘗試突出自己,盡量展現自己。」李涵對此十分認同,無論是向僱主或人力資源部門展示,還是在其他場合,「如果表現得不夠自信,就無法讓別人對你有信心。」

應聘香港旅遊發展局管培生時,對方提出,需要補充一條自我介紹的影片。旅發局的回應大大激發了李涵的動力,他將其視為一次展示自己的好機會。但僅有5分鐘的視頻硬是錄了幾個小時,直至深夜。李涵事後總結這次經歷說:「這件事情沒有一個明確的標準,全看你對自己的要求。然而其實有可能面試官根本不看你這條影片的品質,或者說影片品質跟結果完全沒有關係。」李涵「走火入魔」的狀態使他對每一次的錄製都不滿意,新想法一次次冒出,彷彿永無止境,夜深人靜的他無比疲倦,不知道這一切值不值得。

從剛入學時立志成為一名博士,到轉向近乎瘋狂的大範圍求職,一波三折之後,李涵最終決定重回學術界。目前,他正在備戰下一年的博士申請季。

商科不缺人,但好職位少了

金融、教育、科研、信息科技等傳統強勢行業吸引了大部分「新香港人」,勞動力供給端依照慣性「追漲殺跌」,大量人才連年湧入。然而需求端卻日漸飽和,已經顯現出萎縮趨勢。這樣的矛盾體現在每一位「港漂」身上。

「好像從去年還是前年開始,外資事務所幾乎就沒有名額空出來了。」Y同學一身正裝,剛剛結束一場中資公司的面試,崗位是金融分析師。畢業於會計金融分析專業的Y同學,目前在香港一家審計事務所實習。

Y同學透露,「四大會計事務所」(羅兵咸永道、德勤、畢馬威、安永)還有一些較大的外資事務所最近都在約團勸退,「去年錄用的應屆生,過了忙季,今年就被裁員。」儘管已經入職大名鼎鼎的業界頂流,亦不可避免朝不保夕,這種危機感開始在香港蔓延開,漸漸威脅每一位求職的商科學子。Y同學說:「在香港,這一行永遠不缺人。」

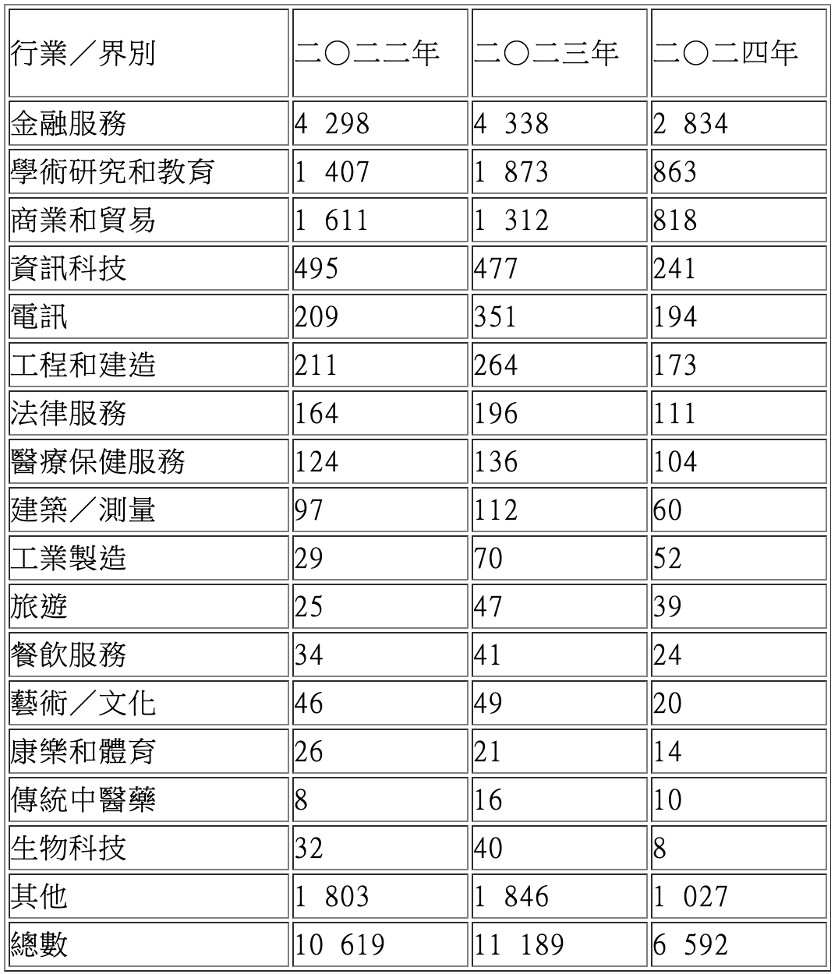

根據2024年香港統計年刊數據,教資會資助課程中,「工商管理」一類的學生人數就佔據了總人數的18%。2024年,共25000餘份新獲批的「非本地畢業生留港/回港就業安排」(IANG)中,26%的申請人從事「金融服務」和「商業與貿易」相關工作;6592份IANG簽證續期申請中,「金融服務」和「商業與貿易」共3650份,約佔總數的55%。

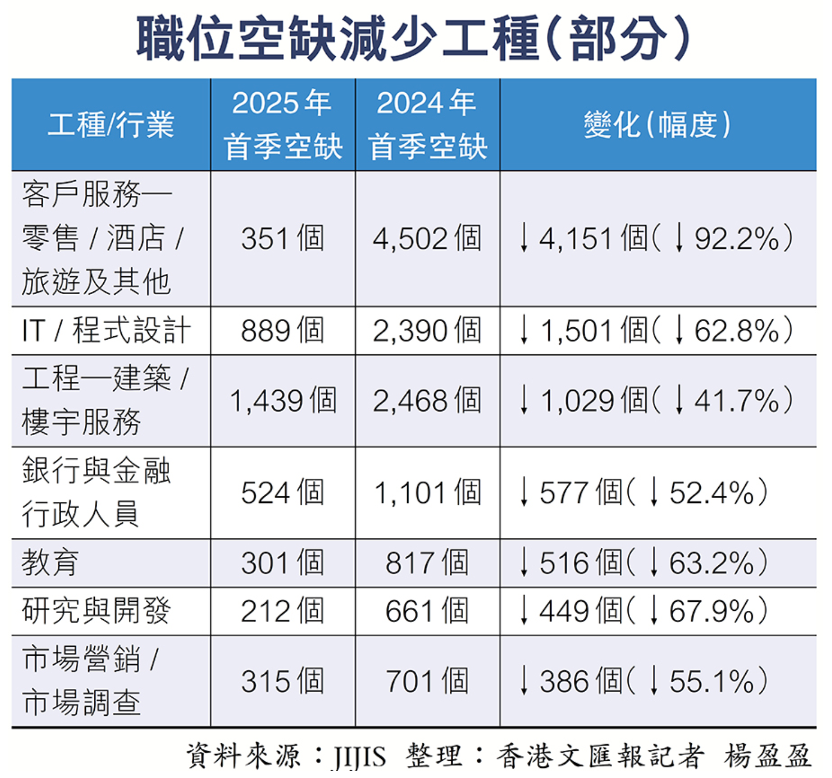

以上數據不難看出,香港傳統強勢行業諸如金融貿易、學術研究、信息科技是吸引外來人口的熱門行業。然而,2025年的就業市場似乎發生了不小的變化。2025年第一季,適合大學畢業生的全職職位數量連續兩年下跌,比2023年高峰時下降66%,其中「市場營銷/市場調查、銀行與金融行政人員」下降逾50%。

Y同學十分看好未來的香港金融業,但漫長艱辛的搵工之旅已經消磨了最初的上進心,她用「擺爛」來概括當下的求職狀態。人才在增多,崗位卻在減少。業界頂尖遙不可及,終究只屬於極少數人;然而選擇「港漂」,又不甘心與瓦礫為伍。「我會內耗,是不是學歷不夠硬?是不是真的因為英語口語不夠好?或者是能力沒有達到對方的預期?」100多份簡歷換來不到十次面試,結果是一次又一次的失望,Y同學嘆息道,「可能是我心比天高吧。」

當談到是否喜歡自己選擇的就業方向時,Y同學表示:「我其實沒有什麼夢想,會計也好,審計也罷,都不是我特別想做的職業。」記者接着追問「那你想成為什麼樣的人?」,Y同學回答道:「我不知道,只是把我的條件擺出來,選擇一條看起來最合適的路罷了。」正如教育學者威廉·德雷謝維奇(William Deresiewicz)在《優秀的綿羊》(Excellent Sheep)中所寫:這些優績主義體系下的學生正在經歷和真實自我完全脫節的痛苦。

內地還是香港?這是一個問題

安吉拉來自以「安逸」出名的四川,卻是一個「閒不住的人」。從17歲開始,她就在世界各地學習、生活、旅遊,養成了「隨遇而安」的性格。面對內地還是香港的選擇,她秉持的信條是:哪裏有機會就留在哪裏。

安吉拉的搵工之旅始於內地,終於香港,目前在一家香港傳媒公司實習。她總共投遞了100多份簡歷,內地集中在互聯網公司,香港則主要是媒體機構,當前的實習機會是唯一的成果。儘管付出與回報比例懸殊,但安吉拉坦言「並不痛苦」,她認為只要能參加面試就是一種認可。搵工的壓力對她來說是正向的,「要說最大的壓力還是對自己的能力不足的擔心,沒有專精的領域,業務能力不夠垂直。」

「儘管兩地搵工都不簡單,但總體來說還是香港先匹配到了我的訴求。」與其說是安吉拉選擇了香港,不如說香港率先接納了她。和內地實習經歷相比,安吉拉認為香港公司在培養實習生能力方面毫不吝嗇,香港公司不苛求初入職場的實習生立刻具備成熟的業務能力,帶教老師循循善誘,由淺入深的培養模式令她心懷感激。

高昂的生活成本、乏善可陳的食宿環境,以至於需要重新適應的社會文化等問題都使安吉拉苦惱,但是香港更高的國際化程度、更具吸引力的薪酬前景,以及界限清晰、公私分明的職場文化等一系列特質,更契合其個人發展訴求。像她這樣瞄準新領域、看重國際化平台和培養體系的內地生,正在傳統賽道外尋找突破口。

新興的產業、前沿的技術和更高的薪水是安吉拉搵工的標準。安吉拉曾關注過內地和香港的短劇產業。「短劇」常常被看作「低質量」「無腦」的代名詞,安吉拉卻不認同其「上不了檯面」的論調,反而視之為兼具趣味與發展潛力的行業。目睹中國短劇正在積極出海,搶佔海外市場的勢頭迅猛,她表示:「我對這個行業很感興趣,自己也是觀眾,TVB男星也在闖短劇市場,為什麼不選擇這樣一個越來越被人喜歡的行業呢?如果有合適的崗位我一定會投身其中」。

「留學熱」與「就業冷」

每年的畢業季和7月一同到來,學位授予典禮在各個學校陸續展開。畢業生們身着寬袍大袖的學袍,臉上洋溢着自信的笑容,接受學術權威的認證。與此同時,新一屆的「一年制碩士」即將抵港,研究生的課堂永遠忙碌,岳宇瑀就是其中之一。

當被問及預想中的「港漂」生活時,岳宇瑀的回答頗有初生牛犢的闖勁:「成功是體面立足香港,底線是活着留在香港」。岳宇瑀可圈可點的履歷是底氣的來源,內地「985大學」(內地39所頂級高校,錄取率只有不到1.7%)的新聞學文學學士,即將攻讀香港中文大學市場學碩士。矛盾的是,「名校光環」仍然掩蓋不住岳宇瑀對「學歷貶值」和「就業認可度」的擔憂,他開始思考,究竟是自己決定了教育,還是教育綁架了自己?

內地留學機構「新東方」的《中國學生出國留學發展報告》中指出:香港成為僅次於美國、英國的第三大內地留學意向地區。對於不少跨境學子來說,「港碩」被賦予多重使命,「跳板派」視其為「本科學歷放大器」,速成鍍金,延長內地「應屆生」身份,數月即走;「留港派」則以學生簽證為跳板,鎖定兩年「IANG」,爭取落地生根;「身份規劃派」諸如中年「寶媽」孤身闖港,為子女謀得香港身份。儘管目的各異,路徑卻驚人地重合,攻讀「一年制碩士」成為內地人來港的敲門磚。

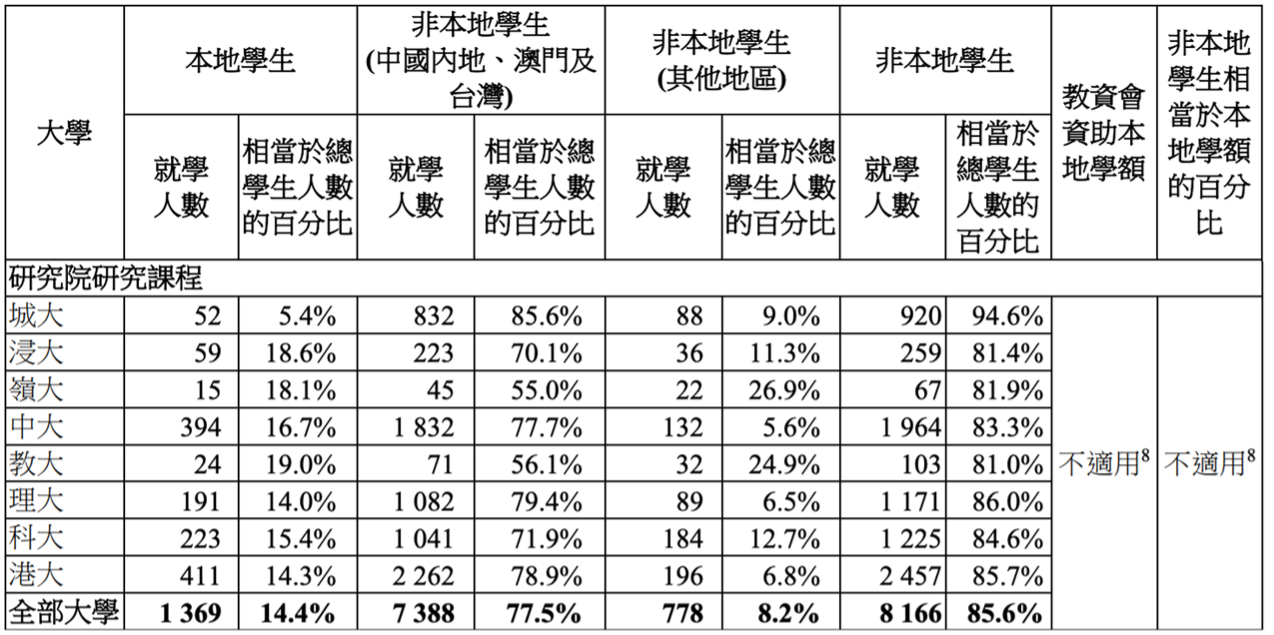

因此八大的研究生教室中擠滿了內地學生,對於零星的幾位本地生來說,不亞於一場「反向留學」。香港八大非本地生限額將放寬至50%,2023/24學年研究生課程中77.5%的學生為內地生,其中城大的內地生最多,高達85.6%。2024/25學年,特區政府已將研究院研究課程學額由上年的6400提升至7200個。

這是一場博弈,學生期望一年的碩士提供超越留學成本的就業優勢;另一方面,學校每年也從中獲得大量收入。數據顯示,八大學費三年平均增幅5.5%,香港中文大學2025/26學年學費比上年增長22.8%,漲幅為八大之冠,學校常常被指摘「不缺學生,只是缺繳學費的人」。而在變幻莫測的就業市場中,這場交易永遠是賣方市場。岳宇瑀坦言:「我確實擔憂『一年制碩士』在香港的認可度,時間過於緊湊的安排會限制我參與本地實習或項目,香港的就業市場又很重視工作經驗。」不過他已經做出自己的權衡,「當然,來香港求學不是為了學位鍍金,而是為了真正提升自己的專業能力和視野。」

本科畢業後,岳宇瑀在媒體、公關行業實習了一年,積累經驗,期間準備申請市場學碩士項目。他選擇香港的邏輯冷靜且務實:「國際金融中心的商業基因」、「大灣區跳板效應」疊加「香港居民身份」,構成性價比最優解。雖未到香港,岳宇瑀亦聽聞內地生在港求職「粵語壁壘」、「本地經驗匱乏」的困境。自認為已經做好準備的岳宇瑀,勢必在「留學熱」與「就業冷」的夾縫中求一條生路。

獅子山下 居大不易

白居易年輕時隻身闖蕩長安,被打趣道:「長安米貴,居大不易。」如今,成千上萬的「港漂」恐怕也會發出相似的感嘆:「獅子山下,居大不易」。香港,這顆璀璨的東方之珠,固然人才薈萃、機會處處,但其高昂的生活成本與激烈的競爭環境,在此扎根生活本身就是一場全力以赴的挑戰。

這些背井離鄉的「港漂」,努力打拚,亦難免迷茫。生活的常態是漂泊不定,租住的單位或許狹小逼仄,合租室友來來去去,工作合約有長有短,自己究竟是「過客」還是「新市民」?。

儘管「搵食艱難」,仰望象徵着香港精神的獅子山,自強不息、靈活應變、逆境求存是永恒不變的主題。他們正沿着「獅子山精神」找到自己的道路,開鑿出新的里程碑。

(應採訪對象要求,文中人物均為化名)