【識港網訊】香港積極推出包括「高才通」等多項人才計劃,子女教育被視為吸引人才來港的重要因素,惟近年傳出,部分人才只求為子女取得本地資助學額升學之利,卻從未安排子女來港就學及生活,引發資助大學學額遭濫用的爭議。特區政府昨日宣布,經考慮海外做法和本港實際情況,教育局將修訂資助大學課程學額的資格,以確保公帑用得其所。對獲批來港的人才子女,當局明確要求須先居港滿兩年,方可申請八所資助大學及其他專上課程資助學額,否則需要繳交與非本地生水平一致、高三四倍的學費。為確保平穩過渡,新方案將分階段落實,2028/29學年起全面實施兩年居港規定。

據現行大學聯招(JUPAS)規定,凡獲入境處首次簽發受養人簽證/進入許可時未滿18歲的學生,均被界定為本地學生,至去年各類人才計劃下18歲以下受養人數目已達5.5萬人。不過,去年傳出有不良中介機構宣揚人才子女無須來港居住及就學,仍可以自修生身份應考香港中學文憑試並申請資助大學學位,引發「考試移民」爭議。因應有關問題,教育局局長蔡若蓮今年初提出,需要重新審視資助大學課程「本地學生」定義,以維持教育公平。

持工作及入境簽不獲資助就學

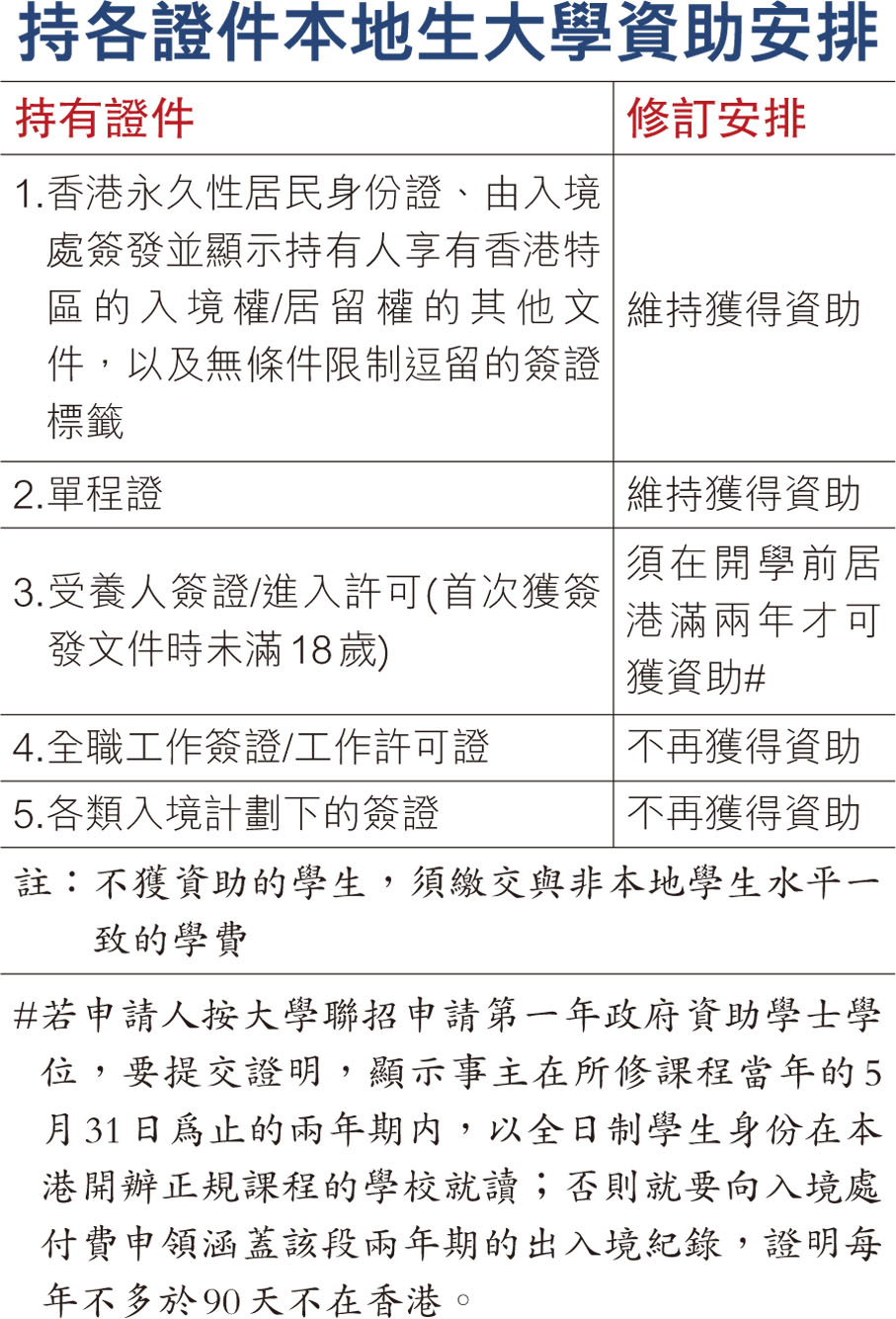

特區政府昨日公布檢討結果細節:本地學生將按其所持不同證件細分,持工作及入境計劃簽證的本人將不再獲資助就學,而人才子女則需要先居港滿兩年,包括全日制在港就學,或證明每年離港不多於90天,才能申請資助大學學額。收緊資格後不再獲政府資助的學生,則仍可申請八大課程,但須繳付較高學費。

教育局發言人昨日在傳媒簡報會上補充,來港受養人才子女申請聯招的人數,從2020/21學年升讀大學的200人增到2024/25申請年的1,048人,上升趨勢明顯,社會關注到當中部分人或無來港居住,影響了在港學生升大學的機會及公帑運用準確性,強調是次修訂屬合適時機,希望藉新措施堵塞漏洞,並讓計劃更能達到吸引人才來港的初衷。

合理分配資源 法院裁定合法

發言人強調,現時香港多項公共福利如公屋、綜援等都設有居港年期要求,有關安排均已獲法院裁定為合法,特區政府有責任設定條件,合理地分配珍貴的資助大學學額資源,相信新安排可鼓勵人才家庭提早規劃來港定居。

發言人表示,有關修訂已設立過渡期作緩衝,將於2027/2028學年起適用(2026年10月開始申請),首年要求人才子女居港滿一年,2028/2029學年全面實施兩年居港規定,讓受影響人士有充足時間處理,並供大學聯招處,八所資助大學、香港演藝學院及職業訓練局等的招生部門調整行政程序。

蔡若蓮昨日就修訂在社交網站發文表示,特區政府十分重視來港人才,並一直提供各種配套和協助,使他們更快融入社會。是次修訂在於設立兩個學費類別,並修訂相關申請資格準則,當局已充分聽取社會不同意見,並取得適當平衡,相信對真正有意來港發展的家庭影響不大。

她表示,其他院校副學位、高年級學士學位及研究院修課課程政府資助學額也會採取類似做法,而涉及「本地學生」和「非本地學生」定義的獎學金或政府資助計劃亦會作相應修訂,以確保處理方法一致。

話你知|英星大學學費早已分級

香港特區政府教育局早前表明會參考英國、新加坡等地政策,檢視本地大學收生時不同學生類別的學費水平。

其中,英國的公帑資助專上院校的學費一般分兩級:較低的「本地生」學費和較高的「海外生」學費,而私立院校通常只設一級學費。即使是英國國民或擁有英國永久居留權者,除非是難民身份等極端情況,否則亦需要符合居住滿三年要求,方能享有較低「本地生」學費。

新加坡則把入讀大學者分為四級,學費亦分為四級,以新加坡公民學費最低,其次是新加坡永久居民,第三級為來自東盟國家的國際學生,第四級則是其他地區的國際學生,他們要付的學費最高。

就政府資助專上教育而言,即使是新加坡永久居民,仍要繳付較公民高約60%學費,並規定須在畢業後留在新加坡工作三年。他們只有在成為永久居民兩年之後,才可申請成為公民,繼而在公帑資助大學中支付最低的資助學費,而新加坡公民則無規定在畢業後必須留在新加坡工作。

大學酌情超額收生 不佔1.5萬個資助額

特區政府是次收緊居港未夠兩年的人才子女入讀資助大學學額資格,但未有改變其在入境處中「本地學生」的定義,實際上,可理解為在「本地學生」中新增一個分類。教育局發言人昨日解釋,雖然有關學生所交學費與非本地學生看齊,但他們並不屬於40%非本地生學額配額,也不會計算在1.5萬個大學一年級資助學額之內,而是由大學酌情以超額收生的形式取錄,有關超額收生最多可佔學額的4%。

以2025/2026學年為例,八大資助課程本地生學費為44,500元,而非本地生學費則由16萬元至21.8萬元不等,後者高出三四倍,有關學費未來亦會按情況調節。教育局發言人指出,若人才子女申請入讀八大學士課程前未有來港,其獲取錄並入學後,便需要繳交非本地生水平的學費,其入學後則將開始居港,合相關資格者可申請調整學費標準。換句話說,若其能順利延續受養人身份,一般可在升大學三年級時達要求,即第三四年學費會轉回本地生水平。

在新安排下,即使居港未夠兩年而不獲資助學費,人才子女如在港應考文憑試仍可透過大學聯招報讀八大學位。發言人指,因大學招生程序緊湊,必須預留充足時間確保流程順暢,首年學額的居港年期計算將由各大學依實際開課日期釐定,在與大學聯招處商議後,定出5月31日為資格審核截止日。

受養人挺修訂:這樣更公平

就特區政府收緊資助專上課程申請門檻,本港八所政府資助大學在回應香港文匯報查詢時均表示,歡迎特區政府釐清資助專上課程學額和資助申請資格,各院校將會繼續按照公平和擇優而錄的原則,根據既定機制及程序,甄選及錄取學生,並會繼續與政府相關部門保持緊密溝通,進一步了解及磋商實施細節,務求讓相關修訂得以順利推行,確保公帑用得其所。有通過優才計劃來港逾兩年的受養人,亦支持修訂,覺得這樣更加公平。

郭女士的丈夫是優才,他們從浙江來港兩年多,育有三個孩子,並都在香港讀書。她坦言希望孩子能在香港接受文憑試教育,因香港有兩文三語的優勢。她坦言身邊有內地朋友的子女在內地生活、讀書,卻以自修生及本地生身份考入香港八大,並戲稱這是「彎道超車」,新政策下,可更好提高本港教育資源分配的公平性,並照顧到香港本地學生利益。

立法會議員、嶺南大學協理副校長(學術及對外關係)劉智鵬表示,各項人才計劃的初衷均是吸引人才來港發展,是否攜子女來港定居只是其中一個考量因素,若人才僅登記後離港,獨留子女在港就學,就與初衷不符。今次新修訂的安排,既確保受養人來港就學的合理性,並有效回應社會對「本地生」與「新本地生」資源分配的關注。

他強調,不論是資助大學或是自資院校的申請,「學生本就來自多元背景,院校已具備完善的招生流程,而且需要經由相關部門發出證明文件,造假可能性極低,能準確反映申請人實際在港時間,相信不會增加院校的行政負擔。」

議員盼新安排杜絕「考試移民」

立法會教育界議員朱國強認為,新安排有助堵塞政策漏洞,以合理、合法為原則,秉顧不同持份者利益,期望落實新安排有效杜絕「考試移民」,善用公帑資源,相信社會不希望議題演變為對立與分化。

他同時認為,有關的執行細節仍須考慮,尤其現時不少專才家長反映,安排子女入讀高中困難,很多學校不願取錄高中插班生。在新安排下,不排除出現專才子女在港居住,但沒有學位而要在本港補習社學習,甚至跨境返內地私校就讀文憑試課程。他期望政府持續審視高才通續簽情況,有需要時相應微調政策。

立法會議員吳傑莊認為,是次政策調整參考了國際經驗,具有充分理據,既能維持香港吸引人才的政策優勢,亦可保障本地學生的教育權益,同時紓緩政府的財政負擔,確保公共資源用得其所,實屬恰當之舉。他強調即使未能符合本地生資格,人才子女仍可接受香港優質教育,只是需承擔與本地生不同的學費而已。