香港雖然是750萬人口的小市場,但超市業「錢途」無限,根據特區政府統計處最新公布的數據,今年6月香港零售業總銷貨價值臨時估計為301億元,按年微升0.7%。其中,超級市場貨品的銷售價值按年上升0.4%,顯示超市行業在激烈競爭下仍保持穩定增長。

彈丸之地除了容得下兩大超市,實惠、日本城等中小型百貨零售店,還有大量街坊小店、士多和辦館,近期還吸引內地超市電商巨擘京東青睞,大舉進駐香港市場。

消費者收短期漁人之利

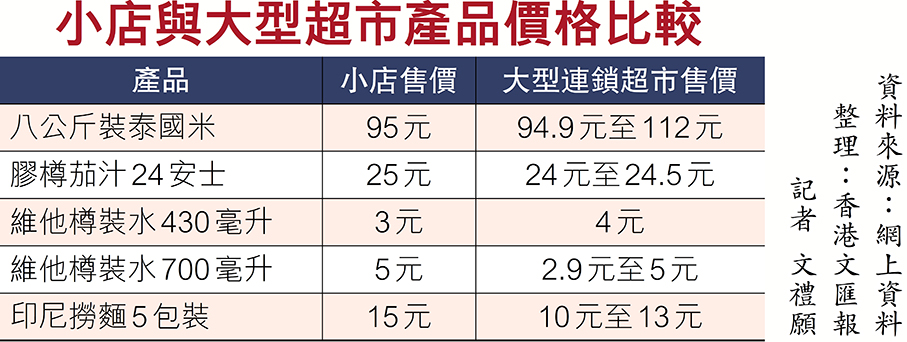

群雄爭奪下,消費者能收短期的漁人之利。香港文匯報記者日前走訪多間超市、小店,發現不少超市出現減價潮,以一款700毫升樽裝水為例,過往也是小店較為便宜,一般售5元,但近日超市減價至2.9元震撼價;一款撈麵,平日市民均會到小店掃平貨,但如今超市售價比小店還要平5元。

擁有幾間中小型連鎖超市的陳老闆接受香港文匯報訪問時指出,超市內卷潮殺到。他表示,部分本地連鎖超市近年憑藉大規模採購策略,直接與內地農場簽訂長期供應合約,成功壓低來貨成本,為迎戰京東,超市近日頻頻推出全場折扣優惠等活動,例如九二折、八八折等,吸引大量顧客,「有超市的高層直接跟內地農場簽訂一年合約,水果和蔬菜的質素比以前好很多,價格又便宜,吸引不少市民大排長龍,每日都人山人海。」

連鎖超市賺上架費 中小超市難撼

他透露,連鎖超市減價志不在賺取顧客的錢,而是賺取供應商的上架費,「他們用『巨無霸級』的數量入貨,來貨價一定平,做到『平盡全港』,中小型超市根本難以跟他們拗手瓜,甚至我們去超市入貨,都平過跟供應商攞貨。」

陳老闆坦言,疫情期間雖然零售業一度受惠於市民的囤貨需求而生意大增,但隨着疫情緩和及內地網購平台的崛起,中小型超市的生意急轉直下,「現在多個內地平台提供免運費送貨到港服務,吸引不少香港人轉向網購,小本經營的士多、小型超市的生意下跌一兩成,部分行家的跌幅甚至達三四成。」

超市市場「大洗牌」情況下,陳老闆慨嘆,中小型超市如果舖位為自置物業,才有「底氣」降低成本與大型超市及電商一較高低,否則根本頂不住高昂的租金壓力。他補充道,零食、即食麵等高流轉率的小食類產品仍然是少數能賺錢的品類,而蔬菜、水果等產品則因價格戰激烈,幾乎無利可圖。

內企帶來挑戰 亦為港零售注新動力

面對強敵進軍香港市場,HKTVmall發言人向香港文匯報表示,內地大型企業進駐香港,確實為香港零售市場帶來了震撼,也進一步加劇了行業競爭。然而,HKTVmall作為香港最大型的網購商場,將積極應對挑戰。HKTVmall已與超過6,400間商戶合作,提供超過200萬款產品,涵蓋超市雜貨、化妝護膚、電器等。此外,HKTVmall早於2016年便開始實施線上線下融合的O2O模式,現已擁有75間門市,並與香港郵政及Circle K合作,自取點增至超過240個。

未來,HKTVmall將推出「淘品直送」專區,引入內地優質產品,並以「內地同價」吸引消費者。HKTVmall強調,雖然京東佳寶的進入帶來挑戰,但亦為香港零售業注入新動力,公司將繼續以創新為核心,結合價格優勢及數碼化技術,為顧客提供更優質的購物體驗。

惠康發言人向香港文匯報表示,公司憑藉80年的本地經營經驗及超過320間分店的網絡,透過「加強採購」、「提供物超所值的產品」及「整合線上線下全渠道銷售」三大策略,穩固其市場領導地位,每月服務顧客人次超過1,500萬。發言人又指,惠康近年積極擴展採購地區,由疫情前的26個國家/地區增至54個,並加強直接採購,降低成本以穩定供應。今年更與內地生鮮電商平台叮咚買菜合作,推出售價由5元起的蔬菜商品,成功吸引市場關注。

在數碼化方面,惠康加強網購平台建設,提供店取服務,並與Foodpanda合作,提供45分鐘極速送貨服務,迎合快速商務(q-commerce)的需求,提升顧客體驗及擴大市場份額。

京東截稿前未有回覆。

熟客:愛小店人間煙火味

在網購熱潮與大型超市夾擊下,香港傳統雜貨店在夾縫中何去何從?香港文匯報記者走訪多間街坊特色小店,發現他們生存之道是靠打「人情牌」以及出售冷門家鄉特產,其中經營超過40年南貨店的紹萬祥食品公司老闆許金祥出售大批上海特產,加上與街坊及鄉里深耕人情味,對客人有問必答,與電商或超市的「冷冰冰」銷售模式形成反差,有信心能在激烈的超市市場中站穩腳跟,也有少數族裔的辦館靠靈活經營及鄉情連結展現獨特優勢,成為大型超市無法取代的重要角色。

東主:主打「只此一家」特色鄉味

許金祥的南貨店位於佐敦上海街,出售家鄉特色商品,例如金華火腿、自家製上海糉、大閘蟹等,主打「只此一家」的特色風味。但隨着網購平台的普及與大型超市的擴展,競爭激烈,他坦言生意大不如前,但鬥平無法攻堅克難,核心競爭力在於人情味與獨特性。「我們做的是老客戶的生意,主要靠街坊支持。」

訪問當天,居於荃灣的李先生就專程揸車前來入貨,包括火腿和米。他解釋,欣賞該店有用錢也買不到的人情味:「上海街一帶以往到處是南貨店,非常熱鬧,現在執剩這一間,如果連我也放棄他們,那麼連最後的回憶也沒有了。」他又認為,這裏的老闆提供靈活的個性化服務,是大型超市無法取代,「我就是喜歡小店有一份人間的煙火味。」

堅守人情味與低價策略的,還有屹立於香港仔田灣街四十多年的「新龍超市」,老闆吳先生指出,全港士多數量已由高峰期的逾二百間銳減至僅剩約百間,小店的生存空間愈發狹窄,該店斜對面就是剛被京東收購的佳寶,但他表示未擔心生意大受影響。「我們不少產品的價格是全港最平,例如一罐冰凍可樂只賣4元,而超市可能要賣8元。」他解釋,該店直接與供應商洽談,省去中間成本,售價可以賣得比超市更平。「進入超市的品牌每款產品往往要支付至少數萬元的上架費,食水深。」

面對內地網購熱潮,吳老闆曾推出送貨上門服務,可惜礙於人手有限,最終只能作罷。

居於九龍區的周先生是該店的忠實擁躉。訪問當天,他特意駕車前來購買椰青水。「這裏的東西比超市便宜很多,椰青水15元有兩支,更是全港最便宜;我買兩箱慢慢飲。」除了價格抵,他更看重的是小店的人情味。「我從小在這裏長大,看着吳老闆一家經營至今。」

正當超市進入一場大混戰之際,在油麻地及佐敦一帶由少數族裔經營的辦館,近年快速增長至少40多間,港九新界販商社團聯會名譽顧問陳少棠指出,小店並非毫無生存空間,反而在靈活經營及鄉情連結方面展現出獨特優勢,成為大型超市無法取代的重要角色。他分析道:「這些店大多數是由尼泊爾人或巴基斯坦人經營,憑藉社群網絡和對家鄉產品的熟悉,成功吸引同鄉顧客,更是社區的聚腳地。」小店無須支付高昂的上架費,可以直接與供應商或銷售代表談判,入貨價格更低,在逆市下反而殺出一條血路。