【識港網訊】張愛玲文筆出彩,作品流傳久遠,跨世代的經典名句,亮起我們看不到的內心深處,點出我們說不出的萬種風情。她撰寫的小說、劇本及畫作等等,都令每個喜歡她的讀者如癡如醉,直觸他們心窩最深最底之處。曾有人在坊間統計張迷的數量,全球的讀者已達三千多萬人,堪稱文學奇蹟!張迷、讀者、張學研究者,人數每天都在增加,他們對張愛玲的作品、文字、畫作不離不棄,不斷追溯她的傳奇故事。

不凋之花

張愛玲出身名門,家世顯赫。祖父是清末名將張佩綸,祖母是晚清重臣李鴻章之長女李菊耦,李鴻章就是張愛玲的曾外祖父。1920年9月,張愛玲在上海一座仿西式的大宅出生,該座大宅是李鴻章送給長女的嫁妝。表面看來,張愛玲應該生長在一個既富裕又幸福的大家庭裡,但事實上她的童年並不愉快,且留下了不可磨滅的回憶。

張愛玲的父親張志沂,又名張廷重,是張家大少爺;母親黃素瓊,後改名黃逸梵,是名門望族大小姐。黃逸梵的祖父黃翼升是清末長江七省水師提督。1915年被外間稱為金童玉女的兩人簽下婚書,走上人生另一道路。翌年9月,那棟上海舊式洋房裡,一個女嬰呱呱落地。在洪亮的嬰啼哭聲中,這個根連三大顯赫家庭的女嬰,彷彿向世人宣告其獨特身分,及即將見證的新時代。

張愛玲生於顯赫的家世與名士門風下,但活在動亂的時代,眼看沒落滄桑,身歷無常冷暖。她將種種沉浮經歷,轉化成令人驚嘆的文字,創造了百年傳奇,成為文壇一朵永遠不凋之花。

名稱的來源

創作多部膾炙人口的武俠小說作家查良鏞,筆名「金庸」,取自「鏞」字一開為二,他的另一個筆名「姚馥蘭」則從英文字句「Your friend」 音譯過來。那麼張愛玲這個易記易讀的名字,是真名抑或筆名?是否亦從英文音譯過來?

張愛玲原名張煐,由父親張廷重命名。「煐」多用作人名,張愛玲的母親黃逸梵卻不太喜歡,因名字不夠響亮,一點都不像女孩的稱呼。黃逸梵曾出國留洋學畫,是個新派及有新思想的女性,與丈夫張廷重的傳統性格及觀點南轅北轍。

張愛玲是個天才兒童,現今可稱為尖子,四歲跟私塾先生學習,七歲開始創作第一部小說。十歲時,母親主張送她進學校求學問,但父親不大接受,最後母親像拐賣人口般硬把她送到學校去。在填寫入學證時,由於黃逸梵不喜歡「張煐」這個名字,索性替女兒改一個新名字,但她一時躊躇不知道填甚麼是好,最後她支着頭想了一會兒,「Eileen」這個英文名字突然浮現在她的腦海中,她便乾脆音譯成「愛玲」,想着日後若有更好的名字才再改。

惡俗不堪是為警告

名字不僅是一個人的稱呼、代表,甚至是終身符號,它還彷彿代表着人一生的命運、事業、婚姻、健康和人際關係。俗語有話「唔怕生壞命,最怕改壞名」,一個真正的好名字,必須擁有深刻及深層的寓意,亦能體現一個人的社會層次,是人生的一面旗幟。大部分人的名字由父母或長輩決定,即使不好聽、不喜歡,也伴隨自己成長。而張愛玲對母親替她改的名字便曾以「惡俗不堪」這四個字來形容!若她那麼不喜歡,為甚麼不更改?她的所有著作上,又為甚麼都用「張愛玲」來署名?

張愛玲在二十三歲時,撰寫了一篇散文,名為〈必也正名乎〉,刊登在1944年1月出版的上海文學月刊《雜誌》第十二卷第四期,及後亦收錄於其成名作《流言》中,內文如下:

我自己有一個惡俗不堪的名字,明知其俗而不打算換一個,可是我對於人名實在是非常感到興趣的……世上有用的人往往是俗人。我願意保留我的俗不可耐的名字,向我自己作為一種警告……

張愛玲以〈必也正名乎〉為文題,出自《論語》卷七之子路第十三章。「正名」一詞,是對一件事物採用正當合理的名稱。但她在行文似反諷《論語》所言:「名不正,則言不順;言不順,則事不成;事不成,則禮樂不興;禮樂不興,則刑罰不中;刑罰不中,則民無所措手足。」

在文章裡,張愛玲指需「設法除去一般知書識字的人咬文嚼字的積習,從柴米油鹽、肥皂、水與太陽之中去找尋實際的人生」、「要做俗人,先從一個俗氣的名字着手」,這個俗氣的名字便是「張愛玲」。最終她沒有更改自己的名字,基於欲留下母親為她取名字時那一點難忘的兒時回憶。至今,無論是「張煐」,還是「EileenChang」,名聲都遠遠不及「張愛玲」。

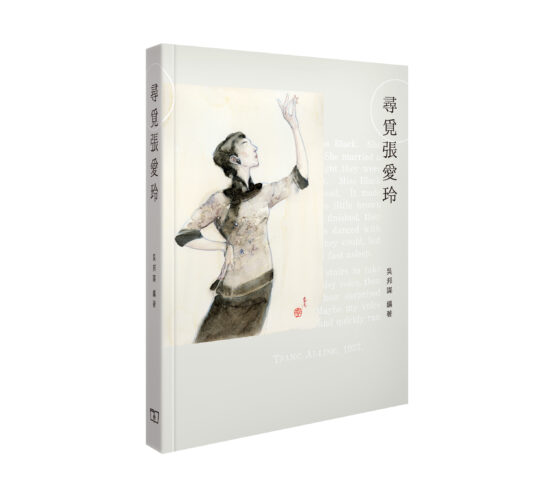

《尋覓張愛玲》

作者:吳邦謀

出版社:商務印書館

出版時間:2020年6月

橙新闻:https://www.orangenews.hk/culture/138948.jhtml