【識港網訊】「哎呀,怕什麼嘞!」廣東外貿工廠的一位女工面對央視記者提起中美貿易戰時眉毛一挑,然後大大咧咧地回答道:「中國那麼大,有大把的市場、大把的工廠,只要有能力有技術,不用怕。」這大概就是中國企業無懼美關稅大棒最真實的基層聲音吧。

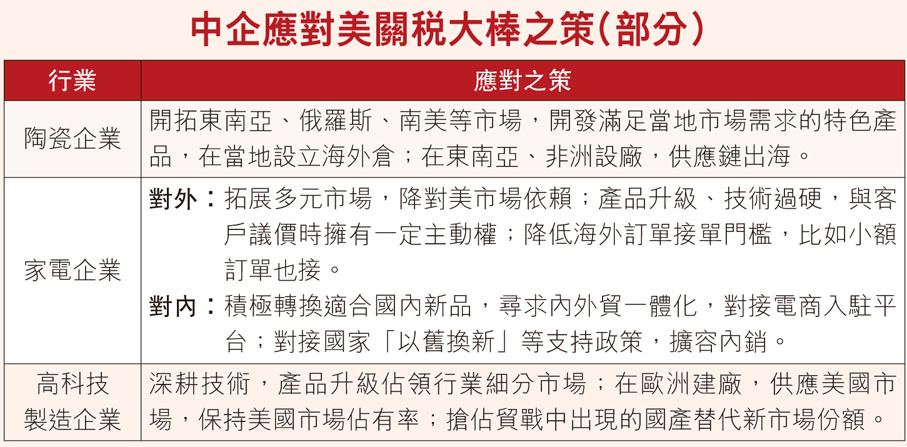

面對美將對華產品關稅一提再提至最高245%,中國企業在接受記者訪問時坦言「壓力很大」,「所有美國訂單都停了,只能積極面對,無法回避,在壓力中想辦法。因為企業和國家的命運是共同體。」多開發其他國家客戶、想辦法擴大內銷、立即改造產線調整生產……在企業家和經濟學家看來,關稅戰正在加快中國企業生產及貿易模式的革新。

在北京市工商聯副主席、北京市政協經濟委員會副主任李志起看來,中國企業面對關稅戰的底氣得益於中國產業鏈韌性和深度的顯著提升。「通過『一帶一路』的市場拓展,如東盟佔中國外貿總值已達到15.9%;在技術升級方面,如磁懸浮技術在全球市場佔比已達到30%。同時,中國企業正積極構建『抗關稅防火牆』。例如,有的企業正在通過產品提價消化成本壓力,有的企業正以『雙供應中心』分散風險,這些案例充分印證了中國企業的動態調整能力。」

海運價下降 陶瓷「出海」正當時

「全球貿易有挑戰也有機遇,如今,紅海危機趨緩,帶動全球海運價格整體下降,這對於海運成本往往高於產品自身成本的陶瓷行業來說,是重大利好,中國企業應以此為契機加速開拓更多市場。今年以來,東南亞、俄羅斯、南美市場的採購意願明顯提升,我們公司一季度出口增長了15%。即使沒有美國市場,我們依然有信心保持全年增長。」山東藍圖陶瓷有限公司車經理說,中國陶瓷在技術和工藝創新方面已經明顯領先於全球同業。比如,越南、土耳其、俄羅斯等國產品仍以「亮面瓷磚」為主,而全球市場需求的趨勢轉向質感瓷磚,中國陶瓷產業已經有了成體系的創新產品。

政府和行業組織也在積極作為,為助力陶瓷企業「出海」,近日在廣東佛山舉行的第42屆中國(佛山)國際陶瓷及衞浴博覽交易會(簡稱陶博會),增設國際專場,並面向RCEP(區域全面經濟夥伴協定)、俄羅斯、韓國等海外市場組織採購活動。

家電行業接小規模訂單禦險

浙江寧波慈溪是中國三大家電生產基地之一,其中出口美國的佔比約16%。飛龍家電集團有限公司總裁沈雪江說,以前公司產品出口到美國的約佔總出口的三分之一。在此次美國加徵關稅後,出口到美國的冰箱、洗衣機等電器積壓了將近3,000台。「首先是等待,最終確實需要處置的時候,是客戶不提貨、違約。」「美國客戶簽訂協議時,對方支付了30%的定金;同規格洗衣機、冰箱的零部件通用性很強,能夠達到70%。因此,即便美國客戶違約,我們也能將產品重新翻包後再次銷售。美國客戶預付的30%定金,足以覆蓋大部分重新翻包的成本。」

但沈雪江承認,一下子少了三分之一出口訂單仍是巨大挑戰。拓展多元化市場是抵禦風險的重要策略。眼下美國訂單沒有了,工廠放寬接單的數量要求,會接以前不會接的小規模訂單,反而近期海外訂單量還有小幅增長。

讓沈雪江信心十足的還有內銷市場持續火熱。沈雪江說,這跟國家實施家電「以舊換新」的政策密不可分。去年「國補」政策就拉動了企業數千萬元的銷售額,今年一季度國內渠道銷售增長有30%左右。

產品創新 氣門嘴頂住貿戰風雨

貿易戰下,位於上海的保隆汽車科技股份有限公司正在忙着搬新廠、擴產線。公司董事長兼總裁張祖秋說,20年前他們從生產輪胎氣門嘴起家,如今已經在全球7個國家有11個研發中心、19家工廠,做到細分市場的全球第一。

「這種產品看似很小,但是美國沒有其他的生產廠商了,已經沒有產能了。如果說(我們)真的中斷了供應,估計可能一部分美國車型的生產會受到影響。短期的應對就是漲價,我們有談判力。」在胎壓檢測系統工廠裏,香港文匯報記者看到,輪胎氣門嘴安上一個傳感器,產品售價就從幾元人民幣提高到幾十元。張祖秋還說,公司在歐洲有基地,關稅戰後,基於歐洲製造來給美國去報價,不僅讓我們繼續保有美國的市場佔有率,還可以提高毛利率。技術深耕、全球布局,加上長期投入,讓一個小小的氣門嘴,也能抗擊貿戰風雨。

不少企業表示,在美國算「關稅賬」時,中國企業要更加重視算「創新賬」、算「產業鏈、價值鏈開放的賬」。京信通信副總裁李學峰表示, 「面對全球貿易挑戰,用一句話來講,那就是:創新是最大的安全,生態鏈開放是最深的護城河。」

美企業主焦頭爛額 關稅重壓無力承擔

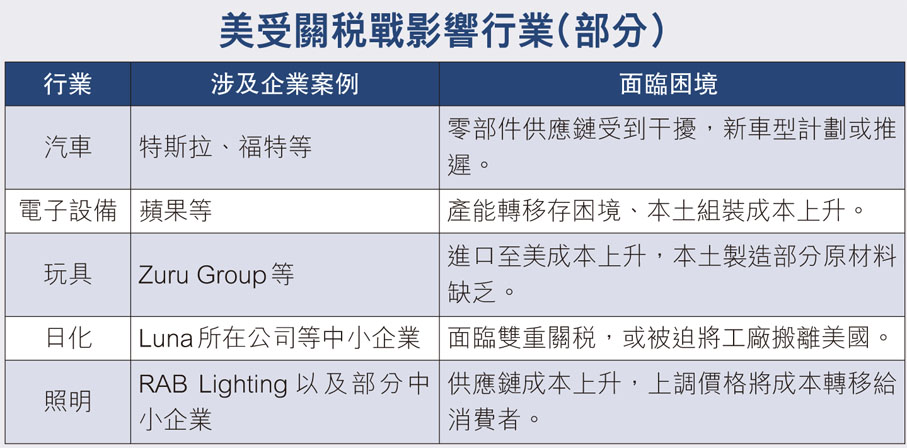

低落、失望、焦頭爛額……在美國關稅政策背景下,一些美國企業主正面臨前所未有的困境和挑戰。自4月2日起,隨着美國輪番對華加稅及中方採取反制措施,目前美國對華商品關稅最高至245%,中國對美商品加徵125%關稅。不少重點發展中美兩國市場的美企抱怨難以應對關稅帶來的衝擊。在接受香港文匯報記者採訪時,有美國日化企業直言關稅「大棒」讓企業無力承擔,還有美企業主在社交媒體發布了自述信,痛斥關稅重壓。

「我們目前一點辦法也沒有,這輪關稅的調整讓我們措手不及又避無可避。」美國某日化企業的相關負責人Luna(化名)近半個月來都是在低落、擔憂的情緒中忙得不可開交。

雙重關稅夾擊 市場前景堪憂

香港文匯報記者了解到,該公司的上百款日化用品,至少涉及來自全球45個國家的原材料,中國是該美國企業最重要的進出口市場之一,「我們的產品在中國市場很受歡迎,這些原材料會在美國的工廠製成成品後出口到中國,根據現有的關稅政策,我們需要支付約145%的稅。這還不是最糟糕的。上百款產品中有大概22款產品的原材料來自中國,且無可替代。對這些產品來說,等於要遭遇一進一出兩次高關稅的影響,這樣的高額關稅,企業根本無力承擔。」

關稅「大棒」下,Luna感到崩潰:近期政策的調整快到讓我們完全來不及去應對。Luna坦言,當企業發現苗頭不對時已經來不及抓住最後的窗口期,「根本來不及搶時間把我們美國工廠的貨運到港口出港。」她透露,目前企業在中國尚有部分庫存售賣,「最多還能堅持一個多月吧,之後會是什麼情況,就不知道了。」

美政策朝令夕改 業務調整陷絕境

儘管艱難重重,Luna還是不願坐以待斃, 「我們能夠想到的應對方式可能就是調整供應鏈,甚至計劃直接將生產工廠搬離美國。但是,目前美國的政策朝令夕改,我們甚至不知道要往何處搬,要怎麼去調整,我們不知道下一秒會發生什麼?」調整供應鏈或者重新建立工廠等對企業來說都是一個大動作,完成調整可能需要花費兩到三年的時間,「這當中會有什麼新變化誰都不知道,我們承擔不起這麼大的風險。」

美國的小企業主馬修· 哈塞特在商業內幕網站發布的一封自述信,揭露了關稅「大棒」下小企業的真實困境。他的家族企業主營的時鐘與枱燈,如今面臨高達145%至175%的關稅,「關稅將我們的整個業務模式擊垮了」。

「從5月1日起,我們所出售的枱燈每盞都會被加徵超100美元的關稅。這意味着我們需要為額外的支出漲價。」為了解決問題,馬修曾嘗試將生產遷回美國,卻發現自己在本土難以尋到成熟的相關產業鏈,也「沒有任何一家工廠能夠像中國的工廠一樣實現我們的要求」,馬修直言:「在美國生產對我們來說是死路一條。」

本月14日,已有多家美國小企業聯合在美國國際貿易法院起訴政府,認為在沒有國會批准的情況下,美國政府無權宣布全面加徵關稅的措施,要求阻止政府依據《國際緊急經濟權力法》實施關稅措施。

關稅利劍「高懸」 美知名品牌難突圍

不僅僅是中小企業正經歷艱難時刻,不少全球知名企業在美關稅「大棒」下也面臨多重困境。

以特斯拉為例,有媒體報道稱,特斯拉即將推出的Cybercab無人駕駛出租車和Semi電動卡車的零部件供應鏈,正面對美國關稅政策帶來的重大干擾。這一情況可能會影響特斯拉兩款重要新車型的生產計劃。特斯拉的低價新車型也傳出延期的消息。

「純美國製造汽車是虛構」

其實,特斯拉早已離不開中國汽車供應鏈,有業內人士指出,特斯拉北美50%的零件由中國公司提供,其中20%由中國直接出口,剩下30%大部分由中國供應商在墨西哥的工廠提供。

而通用、福特等知名車企也存在眾多海外組裝或海外生產核心零部件的現實問題。美國投行韋德布什證券公司的全球科技研究主管丹 · 艾夫斯直言,目前美國汽車零部件的海外採購比例高達40%左右,「純美國製造的汽車是虛構的」。

在電子設備領域,蘋果也被關稅利劍「襲擊」。蘋果公司副總裁兼大中華區董事總經理葛越在接受媒體採訪時曾表示,蘋果全球最重要的200家供應商中,超過80%在中國設有相關工廠。據Wedbush估算,在美國本土組裝iPhone的成本將是目前價格的三倍多。