【識港網訊】

漢字是世界上最具造型感的文字,而軟筆書寫,又使漢字呈現出變幻無窮的線條之美。中國人寫字,不只是為了傳遞信息,也是一種美的表達,于是在書寫中,産生了“書法”。書法透射書寫者的情感、精神,線條不僅是線條,更是世界。

只有中國人,讓“書”上升為“法”

“書法”,原本是指“書之法”,即書寫的方法——唐代書學家張懷瓘把它歸結為三個方面:“第一用筆,第二識勢,第三裹束。”周汝昌先生將其簡化為:用筆、結構、風格。它側重于寫字的過程,而非指結果(書法作品)。“法書”,則是指向書寫的結果,即那些由古代名家書寫的、可以作為楷模的范本,是對先賢墨跡的敬稱。

只有中國人,讓“書”上升為“法”。西方人據説也有書法,我在歐洲的博物館裏,見到過印刷術傳入之前的書籍,全部是“手抄本”,書寫工整漂亮,加以若幹裝飾,色彩艷麗,像“印刷”的一樣,可見“工整”是西方人對于美的理想之一,連他們的園林,也要把蓬勃多姿的草木修剪成標準的幾何形狀,倣佛想用藝術來證明他們的科學理性。周汝昌認為,西方人“‘最精美’的書法可以成為圖案畫”,但是與中國的書法比起來,實在是小兒科。這緣于“西洋筆尖是用硬物制造,沒有彈力(俗語或叫‘軟硬勁兒’),或有亦不多。中國筆尖是用獸毛制成,第一特點與要求是彈力強”(周汝昌:《永字八法——書法藝術講義》,廣西師范大學出版社,2015年版)。

與西方人以工整為美的“書法”比起來,中國法書更感性,也更自由。盡管秦始皇(通過李斯)締造了帝國的“標準字體”——小篆,但這一“標準”從來不曾限制書體演變的腳步。《泰山刻石》是小篆的極致,卻不是中國法書的極致,中國法書沒有極致,因為在一個極致之後,緊跟著另一個極致,任何一個極致都有階段性,江山代有才人出,各領風騷數百年,使中國書法,從高潮涌向高潮,從勝利走向勝利,自由變化,好戲連臺。工具方面的原因,正是在于中國人使用的是一支有彈性的筆,這樣的筆讓文字有了彈性,點畫勾連,濃鬱枯淡,變化無盡,在李斯的鐵畫銀鉤之後,又有了王羲之的秀美飄逸、張旭的飛舞流動、歐陽詢的法度莊嚴、蘇軾的“石壓蛤蟆”、黃庭堅的“樹梢挂蛇”、宋徽宗“瘦金體”薄刃般的鋒芒、徐渭猶如暗夜哭號般的幽咽頓挫……同樣一支筆,帶來的風格流變,幾乎是無限的,就像中國人的自然觀,可以“萬類霜天競自由”,亦如太極功夫,可以在閃展騰挪、無聲無息中,産生雷霆萬鈞的力度。

我想起金庸在小説《神雕俠侶》裏寫到俠客朱子柳練就一身“書法武功”,與蒙古王子霍都決戰時,兵器竟只有一支毛筆。決戰的關鍵回合,他亮出的就是《石門頌》的功夫,讓觀戰的黃蓉不覺驚嘆:“古人言道‘瘦硬方通神,這一路‘褒斜道石刻’當真是千古未有之奇觀。”以書法入武功,這發明權想必不在朱子柳,而應歸于中國傳統文化造詣極深的金庸。

《石門頌》的書寫者王升,就是一個有“書法武功”的人。康有為説《石門頌》:“膽怯者不能寫,力弱者不能寫。”我膽怯,我力弱,但我不死心,每次讀《石門頌》拓本,都讓人血脈僨張,被它煽動著,立刻要研墨臨帖。但《石門頌》看上去簡單,實際上非常難寫。我們的筆觸一落到紙上,就不是那麼回事了。原因很簡單:我身上的功夫不夠,一招一式,都學不到位。《石門頌》像一個圈套,不動聲色地誘惑我們,讓我們放松警惕,一旦進入它的領地,立刻丟盔卸甲,潰不成軍。

書法作為藝術,價值在于表達人的情感、精神

對中國人來説,美,是對生活、生命的升華,但它們從來不曾脫離生活,而是與日常生活相連、與內心情感相連。從來沒有一種淩駕于日常生活之上、孤懸于生命欲求之外的美。今天陳列在博物館裏的名器,許多被奉為經典的法書,原本都是在生活的內部産生的,到後來,才被孤懸于殿堂之上。我們看秦碑漢簡、晉人殘紙,在上面書寫的人,許多連名字都沒有留下,但他們對美的追求卻絲毫沒有松懈。時光掩去了他們的臉,他們的毛筆在暗中舞動,在近兩千年之後,成為被我們佇望的經典。

故宮博物院收藏著大量的秦漢碑帖,在這些碑帖中,我獨愛《石門頌》。因為那些碑石銘文,大多是出于公共目的書寫的,記錄著王朝的功業(如《石門頌》)、事件(如《禮器碑》)、祭祀典禮(如《華山廟碑》)、經文(如《熹平石經》),因而它的書寫,必定是權威的、精英的、標準化的,也必定是渾圓的、飽滿的、均衡的。其中,唯有《石門頌》是一個異數,因為它在端莊的背後,摻雜著調皮和搞怪,比如“高祖受命”的“命”字,那一豎拉得很長,讓一個“命”字差不多佔了三個字的高度。“高祖受命”這麼嚴肅的事,他居然寫得如此“隨意”。很多年後的宋代,蘇東坡寫《寒食帖》,把“但見烏銜紙”中“紙”(“帋”)字的一豎拉得很長很長,我想他説不定看到過《石門頌》的拓本。或許,是一紙《石門頌》拓片,慫恿了他的任性。

故宮博物院還收藏著大量的漢代簡牘,這些簡牘,就是一些書寫在竹簡、木簡上的信札、日志、報表、賬冊、契據、經籍。與高大厚重的碑石銘文相比,它們更加親切。這些漢代簡牘(比如居延漢簡、敦煌漢簡),大多是由普通人寫的,一些身份微末的小吏,用筆墨記錄下他們的工作,他們的字不會出現在顯赫的位置上,不會展覽在眾目睽睽之下,許多就是尋常的家書,它的讀者只是遠方的某一個人,甚至有許多家書,根本就無法抵達家人的手裏。因此那些文字,更無拘束,沒有表演性,更加隨意、瀟灑、燦爛,也更合乎“書法”的本意,即:“書法”作為藝術,價值在于表達人的情感、精神(舞蹈、音樂、文學等藝術門類莫不如此),而不是一種真空式的“純藝術”。

在草木蔥蘢的古代,竹與木幾乎是最容易得到的材料。因而在紙張發明以前,簡書也成為最流行的書寫方式。漢簡是寫在竹簡、木簡上的文字。“把竹子剖開,一片一片的竹子用刀刮去上面的青皮,在火上烤一烤,烤出汗汁,用毛筆直接在上面書寫。寫錯了,用刀削去上面薄薄一層,下面的竹簡還是可以用。”(蔣勳:《漢字書法之美》,廣西師范大學出版社,2009年版)烤竹子時,裏面的水分滲出,好像竹子在出汗,所以叫“汗青”。文天祥説“留取丹心照汗青”,就源于這一工序,用竹簡(“汗青”)比喻史冊。竹子原本是青色,烤幹後青色消失,這道工序被稱為“殺青”。

面對這些簡冊(所謂的“冊”,其實就是對一條一條的“簡”捆綁串聯起來的樣子的象形描述),我幾乎可以感覺到毛筆在上面點畫勾寫時的流暢與輕快,沒有碑書那樣肅括宏深、力敵萬鈞的氣勢,卻有著輕騎一般的靈動灑脫,讓我驟然想起唐代盧綸的那句“欲將輕騎逐,大雪滿弓刀”。當筆墨的流動受到竹木紋理的阻遏,便産生了一種滯澀感,更産生一種粗樸的美感。

其實簡書也包含著一種“武功”——一種“輕功”,它不像飛檐那樣沉重,具有一種莊嚴而淩厲的美,但它舉重若輕,以輕敵重。它可以在荒野上疾行,也可以在飛檐上奔走。輕功在身,它是自由的行者,沒有什麼能夠限制它的腳步。

那些站立在書法藝術巔峰上的人,正是在這一肥沃的書寫土壤裏産生的,是這一浩大的、無名的書寫群體的代表人物。我們看得見的是他們,看不見的,是他們背後那個龐大到無邊無際的書寫群體。他們的書法老師,也是從前那些寂寂無名的書寫者,所以清代金石學家、書法家楊守敬在《平碑記》裏説,那些秦碑,那些漢簡,“行筆真如野鶴聞鳴,飄飄欲仙,六朝疏秀一派皆從此出”。

如果説那些“無名者”在漢簡牘、晉殘紙上寫下的字跡代表著一種民間書法,有如“民歌”的嘶吼,不加修飾,率性自然,帶著生命中最真摯的熱情、最真實的痛癢,那麼,我在《故宮的書法風流》一書裏面寫到的李斯、王羲之、李白、顏真卿、蔡襄、歐陽修、蘇東坡、黃庭堅、米芾、岳飛、辛棄疾、陸遊、文天祥等人,則代表著知識群體對書法藝術的凝練與升華。唐朝畫家張璪説“外師造化,中得心源”,我的理解是,所謂造化,不僅包括山水自然,也包括紅塵人間,其實就是我們身處的整個世界,在經過心的熔鑄之後,變成他們的藝術。書法是線條藝術,在書法者那裏,線條不是線條,是世界,就像石濤在闡釋自己的“一畫論”時所説:“此一畫收盡鴻蒙之外,即億萬萬筆墨,未有不始于此而終于此。”

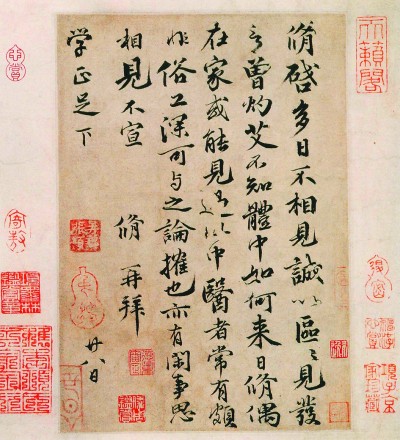

他們許多是影響到一個時代的巨人,但他們首先不是以書法家的身份被記住的。在我看來,不以“專業”書法家自居的他們,寫下的每一片紙頁,都要比今天的“專業”書法家更值得我們欣賞和銘記。書法是附著在他們的生命中,內置于他們的精神世界裏的。他們才是真正意義上的書法家,筆跡的圈圈點點,橫橫斜斜,牽動著他們生命的回轉、情感的起伏。像張旭,肚子痛了,寫下《肚痛帖》;像懷素,吃一條魚,寫下《食魚帖》;像蔡襄,腳氣犯了,不能行走,寫下《腳氣帖》;更不用説蘇東坡,在一個淒風苦雨的寒食節,把他的委屈與憤懣、吶喊與彷徨全部寫進了《寒食帖》;李白《上陽臺帖》、米芾《盛制帖》、辛棄疾《去國帖》、范成大《中流一壺帖》、文天祥《上宏齋帖》,無不是他們內心世界最真切的表達。當然也有顏真卿《祭侄文稿》《裴將軍詩》這樣洪鐘大呂式的震撼人心之作,但它們也無不是泣血椎心之作,書寫者直率的性格、噴涌的激情和向死而生的氣魄,透過筆端貫注到紙頁上。他們信筆隨心,所以他們的法書渾然天成,不見營謀算計。書法,就是一個人同自己説話,是世界上最美的獨語。一個人心底的話,不能被聽見,卻能被看見,這就是書法的神奇之處。我們看到的,不應只是它表面的美,不只是它起伏頓挫的筆法,而是它們所透射出的精神與情感。

他們之所以成為今人眼中的“千古風流人物”,秘訣在于他們的法書既是從生命中來,不與生命相脫離,又不陷于生活的泥潭不能自拔。他們的法書,介于人神之間,閃爍著人性的光澤,又不失神性的光輝。一如古中國的繪畫,永遠以45度角俯瞰人間(以《清明上河圖》為代表),離世俗很近,觸手可及,又離天空很近,倣佛隨時可以擺脫地心引力,飛天而去。所謂瀟灑,意思是既是紅塵中人,又是紅塵外人。中國古代藝術家把“45度角哲學”貫徹始終,在我看來,這是藝術創造的最佳角度,也是中華藝術優越于西方藝術的原因所在。西方繪畫要麼像宗教畫那樣在天國漫遊,要麼徹底下降到人間,像文藝復興以後的繪畫那樣以正常人的身高為視點平視。

我們有時會忽略他們的書法家身份,第一,是因為他們在其他領域的光芒太過耀眼(如李斯、李白、“唐宋八大家”、岳飛、辛棄疾、文天祥),遮蔽了他們在法書領域的光環。比如李白《上陽臺帖》,卷後附宋徽宗用他著名的瘦金體寫下的題跋:“太白嘗作行書,乘興踏月,西入酒家,不覺人物兩忘,身在世外,一帖,字畫飄逸,豪氣雄健,乃知白不特以詩鳴也。”根據宋徽宗的説法,李白的字,“字畫飄逸,豪氣雄健”,與他的詩歌一樣,“身在世外”,隨意中出天趣,氣象不輸任何一位書法大家。黃庭堅也説:“今其行草殊不減古人”,只不過他詩名太盛,掩蓋了他的書法知名度,所以宋徽宗見了這張帖,才發現了自己的無知,原來李白的名聲,並不僅僅從詩歌中取得。第二,是因為許多人並不知道他們還有親筆書寫的墨跡留到今天,更無從感受他們遺留在那些紙頁上的生命氣息。從這個意義上説,我們應該感謝歷代的收藏者,感謝今天的博物院、博物館,讓漢字書寫的痕跡,沒有被時間抹去。有了這些紙頁,他們的文化價值才能被準確地復原,他們的精神世界才能完整地重現,我們的漢字世界才更能顯示出它的瑰麗妖嬈。

人們常説“見字如面”,見到這些字,寫字者本人也就鮮活地站在我們面前。他們早已隨風而逝,但這些存世的法書告訴我們,他們沒有真的消逝。他們在飛揚的筆畫裏活著,在舒展的線條裏活著。逝去的是朝代,而他們,須臾不曾離開。

天下三大行書

永樂九年的蘭亭雅集,王羲之趁著酒興,用鼠須筆和蠶繭紙一氣呵成《蘭亭序》,後被列為“天下行書第一”。“永和九年,歲在癸醜,暮春之初,會于會稽山陰之蘭亭”,文字開始時還是明媚的,是被陽光和山風洗濯後的通透,是呼朋喚友、無事一身輕的輕松,但寫著寫著,調子卻陡然一變,文字變得沉痛起來,真是一個醉酒忘情之人,笑著笑著,就失聲痛哭起來。那是因為對生命的追問到了深處,便是悲觀。這種悲觀,不再是對社稷江山的憂患,而是一種與生俱來又無法擺脫的孤獨。《蘭亭序》寥寥324字,卻把一個東晉文人的復雜心境一層一層地剝給我們看。于是,樂成了悲,美麗成了淒涼。實際上,莊嚴繁華的背後,是永遠的淒涼。打動人心的,是美,更是這份淒涼。

唐太宗之喜愛《蘭亭序》,一方面因其在書法史的演變中,創造了一種俊逸、雄健、流美的新行書體,代表了那個時代中國書法的最高水平。趙孟頫稱《蘭亭序》是“新體之祖”,認為“右軍手勢,古法一變,其雄秀之氣出于天然,故古今以為師法”,但主要還是因為它寫出了這份絕美背後的淒涼。我想起揚之水評價生于會稽的元代詞人王沂孫的話,在此也頗為適用:“他有本領寫出一種淒艷的美麗,他更有本領寫出這美麗的消亡。這才是生命的本質,這才是令人長久感動的命運的無常。它小到每一個生命的個體,它大到由無數生命個體組成的大千世界。他又能用委曲、吞咽、沉鬱的思筆,把感傷與淒涼雕琢得玲瓏剔透。他影響于讀者的有時竟不是同樣的感傷,而是對感傷的欣賞。因為他把悲哀美化了,變成了藝術。”

蘇東坡《寒食帖》,被稱為“天下行書第三”,因此廣為人知。自元豐三年抵達黃州,蘇東坡就被一個又一個的困境壓迫著,以至于在到黃州的第三個寒食節,他在淒風苦雨、病痛交加中寫下的《寒食帖》,至今讓我們感到渾身發冷。時隔九個多世紀,我們依然從《寒食帖》裏,目睹蘇東坡居住的那個漏風漏雨的小屋:“小屋如漁舟,濛濛水雲裏。”不僅蘇東坡的人生千瘡百孔,到處都是漏洞,連他居住的小屋都充滿漏洞。風雨中的小屋,就像大海上的孤舟,在蒼茫水雲間無助地漂流,隨時都有傾覆的可能。

《寒食帖》裏透露出的冷,不僅是蕭瑟苦雨帶來的冷,更是彌漫在他心裏的冷。官場上的蘇東坡,從失敗走向失敗,從貶謫走向貶謫,一生浪跡天涯,這樣的一生,就涵蓋在這風雨、孤舟的意象裏了。

在我看來,《寒食帖》是蘇東坡書法的轉折之作,少了幾分從前的流麗優雅,多了幾分滄桑,但蘇東坡晚年在海南寫下的《渡海帖》(又稱《致夢得秘校尺牘》),才是蘇東坡的成熟之作。那是蘇東坡渡海北歸前,去澄邁尋找好友馬夢得,與馬夢得失之交臂後寫下的一通尺牘,在那點畫線條間隨意無羈的筆法,已如入無人之境,達到藐視一切障礙的純熟境界,它“布滿人生的滄桑,散發出靈魂徹悟的靈光”(趙權利:《蘇軾》,河北教育出版社,2004年版),是蘇東坡晚年書法的代表之作。黃庭堅看到這幅字時,不禁讚嘆:“沉著痛快,乃似李北海。”這件珍貴的尺牘歷經宋元明清,流入清宮內府,被著錄于《石渠寶笈續編》,現在是臺北故宮博物院《宋四家小品》卷之一。

被稱為“天下行書第二”的,是顏真卿的《祭侄文稿》。“安史之亂”中,顏氏一門報效朝廷,死于叛軍刀鋸者三十余口。公元758年,即《祭侄文稿》開頭所説的“乾元元年”,顏真卿讓顏泉明去河北尋找顏氏一族的遺骨,顏泉明只找到了顏真卿的弟弟顏杲卿的一只腳和侄子顏季明的頭顱,那,就是他們父子二人的全部遺骸了。悲憤之余,顏真卿寫下了這紙《祭侄文稿》。

在《祭侄文稿》中,我看到了以前從顏字中從來不曾看到的速度感,似一只射出的響箭,直奔他選定的目標。雖然《祭侄文稿》不像明末連綿草(以傅山為代表)那樣有連綿不斷的筆勢,但我感覺顏真卿從提筆蘸墨起,他的書寫就沒有停過。《祭侄文稿》是在極短的時間內書寫完畢,一氣呵成的。

這是一篇椎心泣血的文稿,文字包含著一些極度悲痛的東西,假如我們的知覺係統還沒有變得遲鈍,那麼它的字字句句,都會刺痛我們的心臟。在這種極度悲痛的驅使下,顏真卿手中的筆,幾乎變成了一匹野馬,在曠野上義無反顧地狂奔,所有的荊叢,所有的陷阱,全都不在乎了。他的每一次蘸墨,寫下的字跡越來越長,枯筆、涂改也越來越多,以至于到了“父陷子死,巢傾卵覆”之後,他連續書寫了接近六行,看得出他傷痛的心情已經不可遏制,這個段落也是整個《祭侄文稿》中書寫最長的一次,雖然筆畫越來越細,甚至在涂改處加寫了一行小字,卻包含著雷霆般的力道,虛如輕煙,實如巨山。

《祭侄文稿》裏,有對青春與生命的懷悼,有對山河破碎的慨嘆,有對戰爭狂徒的詛咒,它的情緒,是那麼復雜,復雜到了不允許顏真卿去考慮他書法的“美”,而只要他內心情感的傾瀉。因此他書寫了中國書法史上最復雜的文本,不僅它的情感復雜,連寫法都是復雜的,仔細看去,裏面不僅有行書,還有楷書和草書,是一個“跨界”的文本。即使行書,也在電光火石間,展現出無窮的變化。有些筆畫明顯是以筆肚抹出,卻無薄、扁、瘦、枯之弊,點畫粗細變化懸殊,産生了幹濕潤燥的強烈對比效果。

蘇東坡喜歡顏真卿的,正是他文字裏透露出的簡單、直率、真誠,説白了,就是不裝。蘇東坡少時也曾迷戀王羲之,如美國的中國藝術史研究者倪雅梅所説,蘇東坡的書法風格,就是“建立在王羲之側鋒用筆的方式之上”,這一書寫習慣,他幾乎一生沒有改變。但在晚年,蘇東坡卻把顏真卿視為儒家文人書法的鼻祖,反復臨摹顏真卿的作品(其中,蘇東坡臨顏真卿《爭座位帖》以拓本形式留存至今),甚至承認顏真卿的中鋒用筆不僅是“一種正當的書法技巧”,它甚至可以被看作“道德端正的象徵”(倪雅梅:《中正之筆——顏真卿書法與宋代文人政治》,江蘇人民出版社,2018年版)。

《祭侄文稿》不是一件單純意義上的書法作品,我説它是“超書法”,是因為書法史空間太小,容不下它;顏真卿也不是以書法家的身份寫下《祭侄文稿》的,《祭侄文稿》只是顏真卿平生功業的一部分。正因如此,當安祿山反于范陽,顏真卿或許就覺得,身為朝廷命臣,不挺身而出就是一件可恥的事。像初唐詩人那樣沉浸于風月無邊,已經是一種難以企及的夢想,此時的他,必須去面對生與死之間橫亙的關隘。

我恍然看見顏真卿寫完《祭侄文稿》,站直了身子,風滿襟袖,須發皆動,有如風中的一棵老樹。

原文鏈接:http://big5.news.cn/gate/big5/www.xinhuanet.com/culturepro/2021-03/12/c_139804744.htm