【識港網訊】遜帝溥儀剪掉辮子,非同小可。 滿族最初是遊牧民族,靠的是馬上得天下。據說,其祖上的習慣,是把前額的頭髮全部剃掉,在腦後邊留一根辮子,以適應遊走於草原上的放牧生活,這叫「剃髮蓄辮」。清朝初年為施行對全國的統治,清政權將此視為建國成功的標誌,這也便成了政治問題。據考,早在1644 年清兵入關打入北京後,清政權便正式頒佈了所謂剃髮令:「今本朝定鼎燕京……剃髮歸順者,地方官各升一級,軍民免其遷徙。」 轉過年來的1645 年夏季,戰亂廝殺起家的多爾袞再次頒發一道「剃髮令」,令漢族男子必須剃髮且梳起長辮子,這相當於一道死令:「全國官民,京城內外限十日,直隸及各省地方以佈文到日亦限十日,全部剃髮。」 如不照辦,遲疑者則視同「逆民之寇」,明令凡不照限令剃頭蓄辮的,格殺勿論,即留頭不留髮,留髮不留頭。

實際上,揚州十日、嘉定三屠,因剃髮問題而被屠殺的達數十萬人。由此舉國上下的男人腦袋後頭這根長辮子,一直留至民國才算結束。 這還留下一句老北京話,正月裡剃頭——死舅舅。據說,這是由於南北方口音轉換出現的諧音,清朝頒佈剃髮詔令是在順治四年正月,故而民間因剃髮思念前朝之事,故稱「思舊」。久而久之,竟然被誤傳為「死舅」。

溥儀對待剪辮子的態度轉變

據記載,在此之前的清朝末年,發生過這樣兩件事,對年紀尚小的溥儀刺激極大,亦是他親手剪掉腦袋後這根長辮子的重要原因: 一件是,載濤訪問法國時,據說外國記者當面質問皇叔頭上的長辮子,為甚麼不剪掉?載濤當場無法表態,只得遲疑地說,這恐怕要和兄長商量一下。此事經國外報紙一披露,外國人都將此當成了笑話。據考,其實早在宣統元年,十分開明的載濤便提議剪辮子,並得到蔭昌、載澤等王公大臣的擁護。宣統二年,皇叔載濤斷然決策,下令禁衛軍悉數剪掉辮子。這對於侄子溥儀的影響不可謂不大。

另一件事則是,曾教過溥儀騎射的叔父輩皇族大臣載澤,曾率團赴西方考察「憲政」。這四五十名清朝大臣,生怕外國人譏笑他們腦後留了一根「豬尾巴」,居然將近一半人,途中鉸掉了頭上的長辮子。自然,這在國內外引起了巨大反響。溥儀雖年歲不大,但也清楚地知道此事。 而辛亥革命提出了一個明確口號:驅逐韃虜,恢復中華。這可就把剪不剪辮子視作革命與反革命的分水嶺和試金石了。清朝二百多年來,男人常年習慣於腦袋後邊拖一根長辮,突然一下子讓全國男人統統剪掉辮子,談何容易?不僅遜清宮廷乃至民間也鬥爭激烈。彼時滬上乃軍人政權,公開張貼了一張公告,強令軍民一律剪掉那根長辮子,其中頗帶煽動性地寫道:「凡我同胞,一律剪辮。除去胡尾,重振漢室……」 顯然,這張公告在全國引發強烈反響,而且很快得到了各地響應。

溥儀如何看待民間剪辮子

歷來,一根長辮子被視為清朝政權的象徵。然而,以溥儀為首的清政權在是否剪辮子問題上,也發生了本質的變化。 辛亥革命之後,行將垮台的宣統王朝在1911 年12 月7 日,向全國明確頒令:大清國民可選擇「自由去辮」。 可以想像到,全國隨即掀起一股剪辮子的熱潮,但也有一些人不情願剪掉這根長辮子,而如果在街上被看到誰留着長辮子,就可能被上前攔住而強迫剪掉。據說,特別有趣的是,上海有一位竭誠擁護剪辮子公告的「富二代」,被百姓稱之「大善人」,居然花錢僱來有名的理髮匠人,還在街上四處公開張貼告示宣傳:凡來他這裡剪掉長辮子的人,無論老少,不僅不收剃頭費,還另外免費請來客飽餐一大碗肉鹵麵條,而且信誓旦旦地保證肉麵質量。 風聞有此等好事,上海老百姓蜂擁而至,多數恐怕不是來剪辮子,而主要是吃麵來的。

據媒體報道,上海政權十分聽話,可謂一手軟一手硬,一邊勸百姓自行剪掉長辮子,一邊攔路強行剪辮子。儘管好話說盡,起初自願剪長辮者依然寥寥無幾。據聞,上海政府公然召開剪長辮子大會,在強迫半強迫之下數百人立馬剪掉了那根辮子,長長的辮子散落了滿地。 然而,由於軍警等人在街頭恣意強迫剪掉男人長辮子,於是意外引發不少流血事件。可也有乘亂起鬨的,凡是看到梳着長辮子的人,上去「咔嚓」就是一剪子。嚇得一些老實人多日不敢出門。上海人市場觀念厲害,有人以專業收購辮子為業,一根辮子幾毛錢,沒多長時間就成了大款。 若說上海是軟硬兼施,那南京政權則強令執行,不聽者,殺無赦。據記載,當清朝垮台之後,南京民國臨時政府公開發佈了一道措辭更為強硬的禁令:「今者清廷已覆,民國成功,凡我同胞未去辮者,於令到之日起,限二十日一律剪除淨盡,有不遵從者,以違法論處。」(引自南京民國臨時政府第二十九號令) 據說在南京,常有人手拿一把剪刀佇立於街頭,見到往來行人有長辮子,上去就是一剪子。自然也有不願意剪的,一群人蜂擁而上,強按牛頭愣喝水,一剪子下去就算完事。 以上各地發生的這些「剪辮子」事件,溥儀應當說知道得很清楚。他打小就養成了一個習慣,每天看各種報紙,對宮外的民間情況了如指掌。他還對國舅潤麒津津樂道地談起報紙上有關「剪辮子」的各類花邊新聞。當1917年張勳復辟之際,街上流行長辮子。溥儀內心再明白不過,他和皇室生怕激化社會矛盾,釀成社會動亂,凡宮內來請示是否「剪辮子」,都被告知:「剪不剪辮子,你自己說了算。」 而號稱誓死忠於大清宣統的辮帥張勳,則稱軍隊凡不留長辮子者,一律不發軍餉。那時,辮帥張勳進宮時,曾專門讓溥儀看自己腦袋後的大長辮子,說是耿耿此心。接着,端康太妃見到仍然留着長辮子的張勳,也是被感動得流淚不止,張勳復辟失敗後,至死仍然留着那根長長的辮子。

雖然宮外社會上剪辮子熱鬧非常,可是,宮內一點動靜沒有。因為溥儀沒剪,上行下效,宮內外都看溥儀眼色行事。儘管內務部不止一次給宮內發出公函,溥儀身邊的大臣總找種種理由拒絕執行。溥儀很相信他的洋帝師莊士敦。當他就剪辮子之事請教莊士敦時,洋帝師依然像往常一樣,晃着腦袋,反問起溥儀:「我不明白,中國人的長辮子有甚麼好處呢?……」 溥儀啞口無言。不料,內務府大臣世續卻另有一個說法,出入宮門辮子是最好標誌,無辮者不得進宮。莊士敦聽後,哈哈大笑,這不是胡說嗎?還要不要腰牌呀?溥儀也覺得這種荒唐的理由的確是歪理。儘管太妃和帝師死命勸阻,但溥儀早已拿定了主意。 誰也沒料到,恰恰在紫禁城內第一個剪掉長辮子的居然是遜帝溥儀。1922年初春的一天上午,溥儀叫來剃頭太監,吩咐道:「過來,你給朕剪掉辮子!」 這個太監原以為聽錯了,溥儀見他愣着不動,立即板起臉來,厲聲責問說:「你難道沒聽見朕的話嗎?」 聽到此話,這個太監嚇得面無人色,跪地哀求,溥儀見他嚇成如此模樣,頓然雷霆大怒,大喝一聲:「來人哪!……」並讓另外一個太監拿來一把剪子,溥儀乾脆自己拿起剪刀,毫不猶豫地咔嚓親手剪掉了腦袋後的長辮子。接着,他隨之讓剃頭太監給他剃了一個光頭。

溥儀自剪辮子為見哪個人?

筆者珍藏着一本民國年間的珍貴攝影集,上面有一幅照片就是溥儀在宮中剪下來那根黑色長辮子。對於剪辮子這天,溥儀的二妹韞龢記憶深刻,因為溥儀剪掉辮子,宮內亂成了熱窯。

並非沒有人反對剪辮子,幾位老太妃一看溥儀剪掉辮子果然是真,便痛哭流涕。京城內外那些王公大臣和遺老遺少聽說後,極為驚訝,也一再唉聲歎氣。溥儀在《我的前半生》中曾回憶說:「太妃們痛哭了幾場,師傅們有好多天面色陰沉。」 溥儀剪掉長辮子為見誰?不久,5月30日,溥儀在養心殿首次會見著名學者胡適。原來是溥儀不想拖着一條封建長辮子,來見現代大學者胡適。 就在溥儀剪掉長辮子兩週年那一天,1924年4月27日,溥儀又在宮中會見了印度詩人泰戈爾。對此,國舅潤麒記憶猶新。由於事先叮嚀過,他陪同會見時變得彬彬有禮,沒出任何亂子,還與溥儀和泰戈爾一起在宮內的御花園等處合影留念。從照片上,依然能看出他眯縫着小眼睛的頑皮模樣。 溥儀在半年前,由莊士敦領來一位外國眼科醫生為他配上了第一副近視眼鏡。這時的遜帝完全是一副洋派的打扮。

見到溥儀剪掉了長辮子,他的伴讀毓崇,開玩笑地說:「皇上,您的長辮子剪下來,可以賣給西洋婦人當假髮,倒是可以賺得一筆大錢嘛!」 溥儀把毓崇這話視為一種諷刺,聽後極為不高興,斥責他為「勺道」。該詞實際上是一句老北京話,最初源於滿語。意思是:馬顛行,即馬行不穩。滿族人認為,真正良馬必須又快又穩。後來老北京就用「勺道」或「勺勺道道」形容某人說話囉嗦。 眼見溥儀剪掉了長辮子,皇弟溥傑、皇侄毓崇等幾位進宮伴讀,很快也都藉口「奉旨」陸續剪去了長辮子。 據統計,在溥儀剪辮子之前,宮中至少還有一千五六百條長辮子,由於溥儀帶頭剪辮子。沒幾天工夫,上千條長辮子全部消失。唯有溥儀的三位中國帝師和幾名內務府大臣仍然留着長辮子,遂成遜清宮廷的古化石象徵。

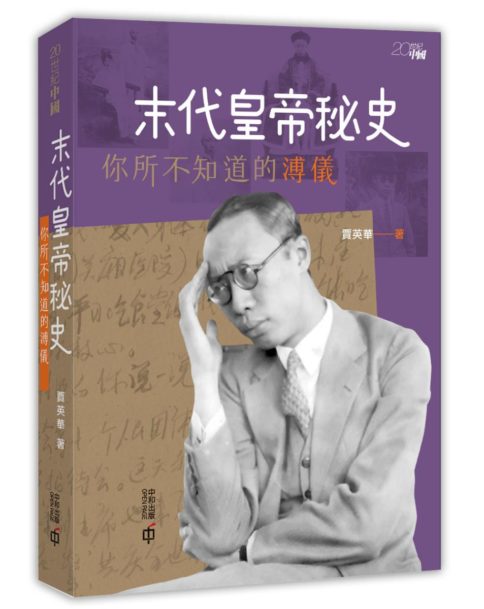

自然,溥儀剪辮子立馬成了轟動一時的新聞,中外媒體紛紛報道。數上海媒體的報道最簡捷,1922年5月一天的《申報》上,赫然刊登了一條僅六個字的簡短新聞:「溥儀昨剃辮子。」當初清兵殺戮百萬百姓而剃頭蓄辮建立起的清王朝,伴隨辮子落地而改朝換代,足以給世人以啟示。 而溥儀雖遜位已久,但內心依然把自己看成與眾不同的天子,仍夢想有朝一日重登皇帝的寶座。 ____________ 上文節選並改編自《末代皇帝秘史:你所不知道的溥儀》  《末代皇帝秘史:你所不知道的溥儀》 作者:賈英華 出版社:中和出版 出版時間:2019年12月 原文鏈接:http://www.orangenews.hk/culture/system/2020/03/17/010143018.shtml

《末代皇帝秘史:你所不知道的溥儀》 作者:賈英華 出版社:中和出版 出版時間:2019年12月 原文鏈接:http://www.orangenews.hk/culture/system/2020/03/17/010143018.shtml