【識港網訊】1970至1980年代,我剛開始收藏中國工藝品,將重心放在古玉、顏色寶石、小件的雕塑和銅製飾物。這麼做有部分原因是這些東西價格不高,而且符合我的需要,我可以將它們做成出色的飾品佩戴,為日常生活增添情趣和色彩。對於收藏,我的態度既專注又隨性,部分是因為這些東西當時並不像現在這麼搶手及昂貴。

我欣賞明清瓷器的精美細緻,但它們卻不曾真正打動我,令我想去研究它們背後的工藝,也從來沒為了擁有它們而努力存錢。再說,就算當年這些東西比現在便宜得多,但上好的瓷器對我來說還是高不可攀。1970年代,我每天去大英博物館閱覽室的路上,都會在上層的長廊逗留,瀏覽那裡展出的五代到晚宋的白瓷,是一件賞心樂事。

博物館附近有棟建築,展出了著名的斐西瓦樂·戴維德(Percival David)典藏。戴維德收藏的宋、明、清代陶瓷,被譽為北京和台北故宮之外最佳的私人收藏。在他擁有的1,700多件文物中,這個展館收藏了約40件白瓷,從五代到金朝,據說都是在市集上從清朝的王公貴族手裡買來的。有個說法是,1900年義和團圍攻東交民巷之後,皇室成員在兵荒馬亂中把這些帶到市場上求售。而在1880到1895年間,據說慈禧太后也拿了很多古董作抵押品,去跟中國的銀行借錢。在那段期間陸續收購、成型的戴維德典藏,一向以平民教育為使命,起初他將這批藏品捐贈給倫敦大學旗下的科陶德藝術學院(Courtauld Institute),後來才成立基金會,隸屬於倫敦大學亞非學院(SOAS)。

因為經費的關係,那邊的展館在2007年末關閉了。同年4月,曾經在1993和2018年兩度捐款整建大英博物館長廊的何鴻卿爵士再度捐助經費,戴維德典藏才得以移師到大英博物館長期展出。現在這些藏品都擺放在一個優美的特定展場(95室),開放予民眾參觀。

有幸和大英博物館的大批瑰寶這麼親近,我便常利用午休時間細細欣賞那些精美的陶瓷,特別是戴維德典藏中我偏愛的白瓷和青白瓷(又稱為影青瓷)。當然,那時候我一點都沒想到,有那麼一天,在1980年代末至1990年代初,這類瓷器珍品慢慢出現在香港市場,而我也有機會收藏。1970年代以來的白瓷收藏家中,最知名的是瑞典國王和他的朋友、瑞典企業家卡爾·坎普(Karl Kempe),另外還有一群日本收藏家,包括住友集團的成員。

唐末到宋末這段期間的白瓷,外形純淨洗練,與日本人的美學不謀而合。住友商事的董事們決定網羅144件具有代表性的中國瓷器,其中有許多是7到13世紀的白瓷和青白瓷。之後,住友將這些有很多件被封為「國寶」的收藏品,捐了給大阪市立東洋陶瓷美術館。這批瓷器和戴維德典藏以及台北故宮博物院部分上乘的藏品,並稱全球陶瓷藝術之最。

我在日本積極推銷珠寶作品的時代,常會偷閒到東洋陶瓷美術館逛逛,望著館內的中國白瓷、青白瓷、青瓷以及韓國青瓷等瑰寶垂涎,艷羨不已。美術館展示的瓷器非常完整,讓人有機會同時欣賞中國與韓國的陶瓷傑作,令我獲益良多。

參觀東洋陶瓷美術館還有一個額外的收穫。訪客可以在美術館的商店內買到精緻的白瓷複製品,到現在我要舉辦特別的晚宴時,也還會開心地拿出來用。我還清楚記得,2002年左右,倫敦蘇富比中國藝術品部的主管朱湯生(Julian Thompson)和另外一位知名的陶瓷專家,看到我餐桌上的宋瓷碟子時,驚喜地喊出:「歡迎來到開封!」

從1990年初一點一滴慢慢開始,我總共收藏了近70件五代到北宋年間的白瓷和青白瓷,另外也收藏了一些南宋的作品。這些藏品的價格都遠低於明朝和清初的彩瓷,這是我能實現收藏夢想的最主要原因。瓷器簡潔優美的線條、素雅的色澤,深得我心。它們在中國文化的發展過程中,一向被視為品味的極致,是那個時代文化成熟與高度鑒賞力的表現,向來為文人和帝王所追捧。

瓷器鑑賞文化的興起帶動了贊助的風氣,促使贊助者和工匠以追求完美為目標,工匠紛紛投上流社會所好,製作內斂簡約的典雅器皿。皇族和收藏家製作目錄,撰文介紹自己的藏品,這些瓷器都是按照他們的要求訂製的,不同於一般民眾所用的器皿。人們不再認為陶瓷是低廉之物,或金銀等貴金屬器皿的代替品,而是把它們當藝術看待。至於精美的硬質瓷,則要約一個世紀之後才誕生,它的奢華和工藝上的成就,甚至使得西方人直接以瓷器的英文「China」稱呼「中國」。

在公元9世紀,飲茶已經搖身成為一種藝術,而白瓷則是公認最能襯托茶的器具。唐代的茶藝大師陸羽寫了一本經典名著《茶經》,記述了白瓷的精神、外觀和功能,認為它是最完美的茶具。他形容白瓷「類銀」、「類雪」,啟發我想到了「如銀似雪」四個字,作為羅啟妍藏品展及展覽目錄的標題。這個展覽1998年10月在丹佛美術館(Denver Art Museum)開幕,為期一年,知名瓷器專家康蕊君(Regina Krahl)特別為此寫了篇文章,深入探討白瓷工藝,並親自為59件展品撰寫標題和說明。

展覽目錄中,還有另外三篇知名學者的文章,闡述兩宋昌盛的物質文明與文化。北京故宮博物院李知宴教授深入淺出的《論唐宋白瓷和青白瓷》,大英博物館東方藏品部前助理館長韋陀(Roderick Whitfield)教授探討《北宋的物質文化——張擇端的世界》,另外印刷史專家艾思仁博士(Dr. Sören Edgren)則撰文討論《南宋時的杭州——印刷文化透視》。

這幾篇文章,加上我自己寫的序《盛世豐華——宋代社會掠影》,描述了一個在軍事上積弱不振,在知識文化上卻蓬勃發展的宋朝。這個時期有許多藝術形式,無論是繪畫、文學、詩詞、哲學,甚至倫理學都百花齊放,高度發展,而這主要歸功於印刷術的重大突破,為中國的社會秩序帶來了根本的改變。

印刷術的發明促進了新觀念的傳播,擴大了知識分子的階層,人們開始質疑既定的價值觀和傳統,同時也帶動了官方和私人圖書館的成立,書院如雨後春筍般在全國各地的城鄉冒起。隨著印刷術的普及,很多足不出戶的婦女得到閱讀和書寫的機會,書籍的內容也更多樣化,不再只限於傳統經典、詩歌、散文等社會菁英的讀物,亦出版了很多討論農事、健康和宗教儀式等實用的書籍。這是人類史上第一次平民百姓能輕易取得這些資訊,就是因為印刷的發展。

宋朝經濟蓬勃發展,農業技術進步、產量大增,工業技術、交通運輸、通訊和商業組織都有很大的突破,人口快速增加,社會欣欣向榮,生活水平大幅提升。但在中國歷史上,恐怕也沒有任何一個朝代比宋朝更堅守儒家的規範。滿洲的先祖女真族征服中國北部之後,宋朝於1127年遷都杭州。杭州的人口和經濟發展很快就超越北宋時的開封,權貴階級的贊助帶動了藝術品製作的需求,技術的進步則成就了傳統陶瓷業、絲織業、漆器業和石雕業的蓬勃發展。

宋瓷的蓬勃景象,除了原料和燒製技術的進步,更應歸功於精湛的工匠技術。絲織、陶瓷和藝術品工坊,包括民營官營在內全都生意興隆。這個時期也是人類首次發行紙鈔,無論從哪個角度來看,都是一項重大的發明。離杭州不遠的磁州窰供不應求,促使其日益成長。

多年來,丹佛美術館展出香港收藏家出借的中國藝術品,令美國民眾有機會接觸到難得一見的中國藝術,受益良多。歷年來在此舉辦過的展覽包括「中國古代飾物展覽」,以夢蝶軒藏的珠寶和飾品為主體,還有葉承耀醫生借出的「葉承耀醫生藏品:中國古典家具、繪畫和書法展覽」。

我的收藏品自1998年起在丹佛美術館展出,直到2012年才返回香港。香港的社會氛圍讓收藏家有更多機會和他人分享自己的藏品,這風氣促成了一系列精彩的展覽、研討會和書刊出版。私人收藏的影響力更藉由國外借展,遠播到香港之外。

這股收藏藝術品的風氣,最重要的推手可算是「敏求精舍」,這是一個知名的收藏家團體,希望透過展示會員的私人珍藏,提升人們對中國藝術的認識。精舍成立的緣起來自《論語》的這句話:「我非生而知之者,好古敏以求之者也。」

2011年,唯港薈酒店為慶祝開幕,邀請了香港頂尖的建築師和設計師舉辦特展。我也應邀挑選了一些白瓷和青白瓷的複製品,在他們的貴賓廳展出。我除了長期收藏這類瓷器,自己也創作了兩個系列的「現代宋瓷」。第一個系列包括一隻淺口碟,碟上有大筆一撇,加一抹矚目的紅點。另外還有個線條簡練的單色花口碗,這是從美國藝術家塞·托姆布雷(Cy Twombly)得來的靈感,再配以一隻小托碟,才算完整的一套。

第二個系列是在景德鎮製作的青白瓷。早在宋朝,景德鎮就是中國陶瓷工業的重鎮。這個系列的造型靈感來自中亞的金屬器皿,上面有牡丹刻花和鬱金香裝飾。牡丹是唐代藝術品常用的圖案,鬱金香則盛產於中東,兩者相配,以象徵跨文化融合。

我希望有助喚起人們對白瓷與青白瓷的興趣,不只是懂得器物之美,也能了解它們的背景和歷史。除了我的收藏之外,還有我編寫的書,它們是集各家的研究、知識和見解寫成的,內容不只陶瓷,更是從社會、經濟和文化背景各個面向,探索瓷器蓬勃發展的原因,讓我們一窺宋代文明的面貌——它既是本土的,卻又繁複多樣;它既是受壓抑的,卻又那麼奔放。宋朝雖然滅亡,然而它的文化充滿韌性,歷經千年演繹並流傳至今,調適轉型,成為今天我們認為「中國之所以為中國」的共通特質。

______________

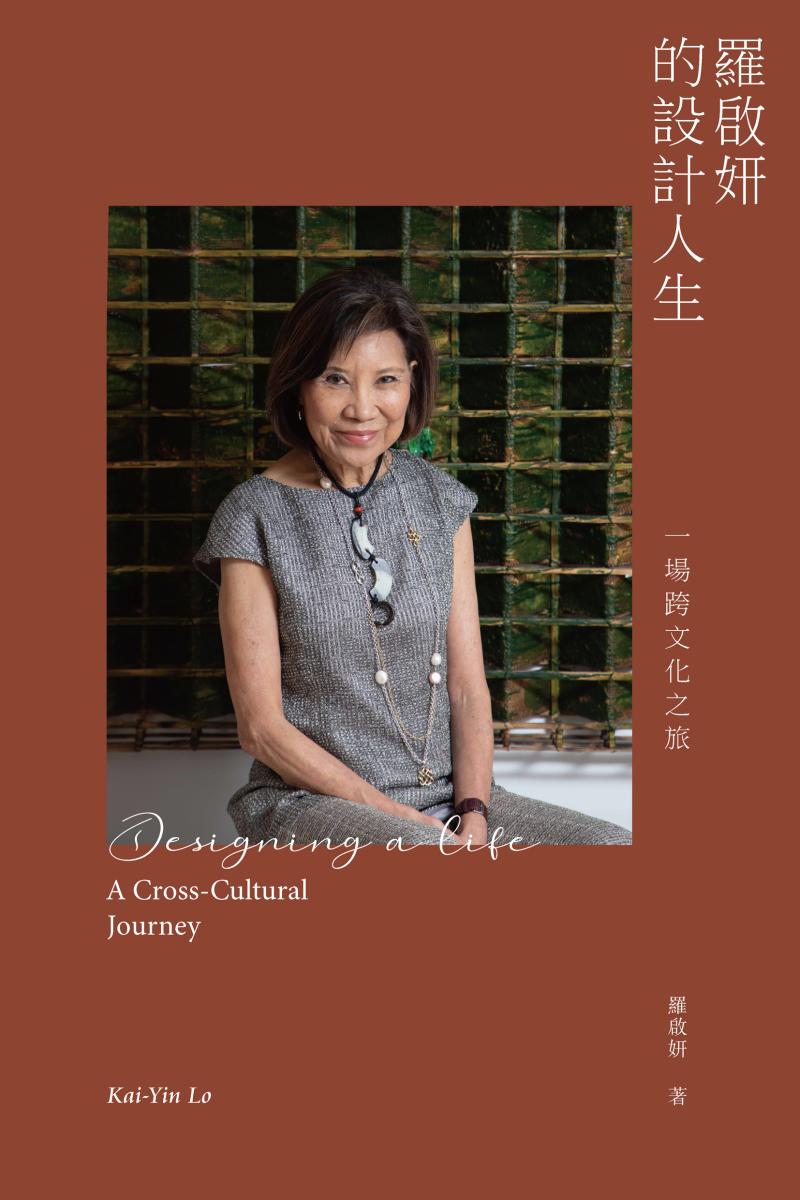

上文節選並改編自《羅啟妍的設計人生:一場跨文化之旅》

《羅啟妍的設計人生:一場跨文化之旅》

作者:羅啟妍

出版社:三聯書店

出版時間:2019年12月

原文鏈接:http://www.orangenews.hk/culture/system/2020/02/25/010140930.shtml