【識港網訊】本港早年大廈公契未有規範,令小業主權益未獲保障,出現不少物業管理爭拗糾紛。長沙灣有57年樓齡的住宅東蘭閣,爆出持一半大廈業權的大業主涉拖欠20年管理費的奇聞,有小業主指涉款約753萬元(連罰息),該廈業主立案法團及物業管理公司被指不作為,令管理費、大廈維修以至公用設備集資等屢屢出現爭拗,小業主權益未獲保障。另有其他舊廈亦因商舖大業主的決定,窒礙政府試行「聯廈聯管」計劃。

香港房屋經理會會長游錦輝指出,建築物管理條例訂明,業主有責任交管理費,若管理公司不去追欠款,小業主可向法庭或審裁處申訴判決,在有理有據下,一般而言,欠交管理費業主會敗訴。

民政事務總署回覆曾於2019年介入調解東蘭閣商舖大業主繳交管理費爭議,最終調解未能成功,民政處已聯絡物業管理公司再次邀請相關人士提供適切協助。

「小巴大王」家族公司持五成業權

爆出大業主拖欠管理費風波的東蘭閣樓齡57年,共288戶。該廈地下、一及二樓全層為商業用途,佔該廈五成業權,業主為「富林財務有限公司」。富林財務是有「小巴大王」之稱的馬亞木的家族公司,董事為馬亞木的三名兒子及三名姓郭人士。

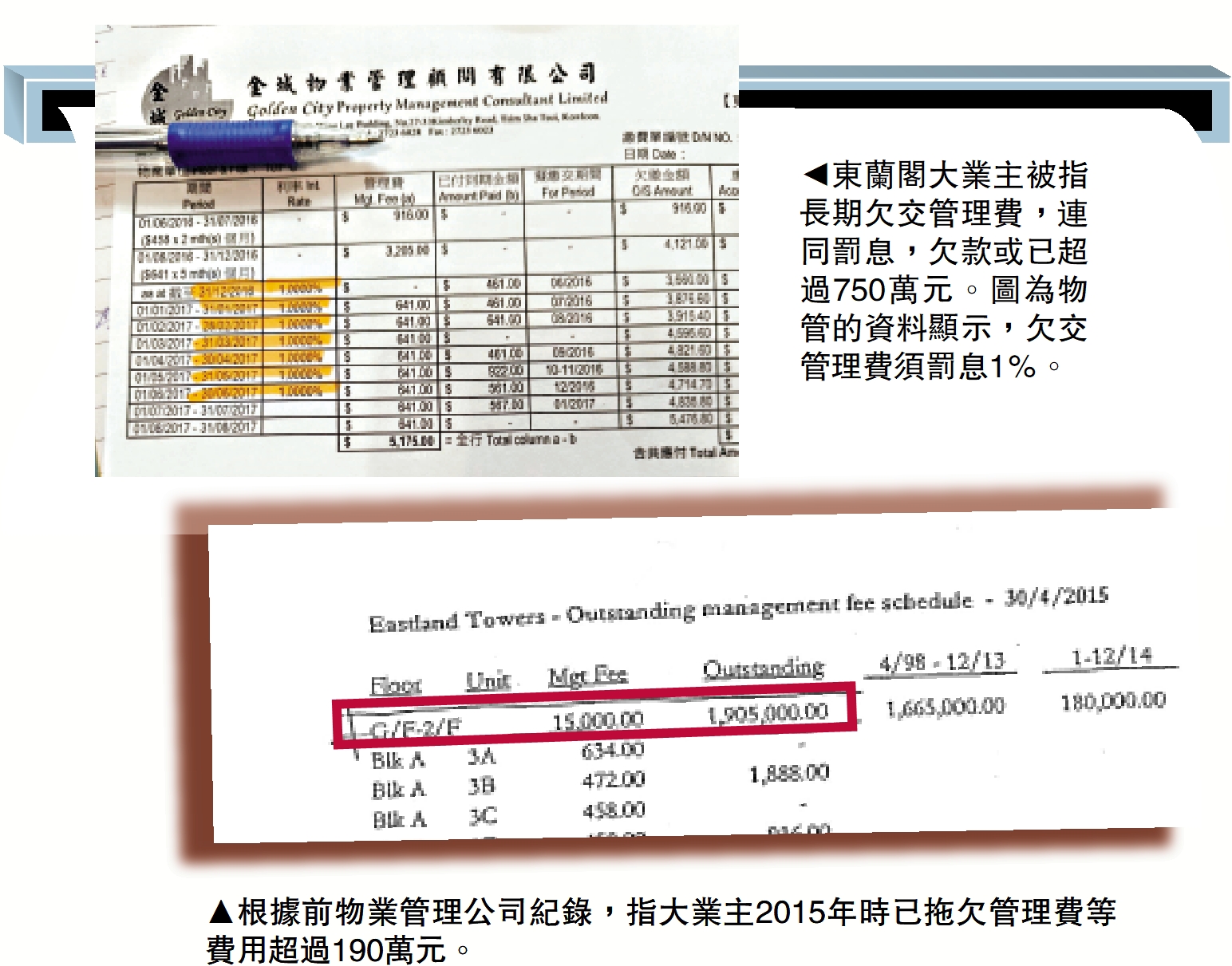

一眾住宅業主表示,早期業主立案法團的運作不透明,沒有公開財務報表或召開業主立案法團大會,直至2015年爆出時任大廈的物業管理公司「承諾物業管理有限公司」辭職,他們才驚覺大廈的單一大業主富林財務在當時已拖欠累積近200萬元管理費。

一名陳姓的業主提供「承諾物管」於19年前,即2006年發出的律師信,向欠交管理費的大業主富林財務釘契,註明富林財務由購入時的2004年10月至2006年9月欠交36萬元管理費。雖然物業被釘契,但富林財務仍沒繳付管理費。

到了2015年5月,「承諾物管」辭職,並透過律師信指大廈多個業主持續沒有支付管理費,從公開附件列出未交管理費的清單中,富林財務在2015年4月30日前已累欠付190.5萬元。

住戶:曾被恐嚇須報警調停

「嘩!有無搞錯,大業主都不交管理費。」東蘭閣老業主黃太指「承諾物管」辭職後,該廈陷入無人管理的狀態,升降機因保養期過期沒有續期,曾一度停用;而大業主馬家派的代表卻就大廈公契的管理費定義,與一眾住戶業主各執一詞互相對罵,有小業主憶述被人出言恐嚇「見一個打一個」等,最後要報警調停。

直至富林財務2018年改派另一名有物管經驗的蔡明輝作為富林代表,並成為東蘭閣業主立案法團主席,一眾住戶小業主與大業主的衝突稍為緩和;但是,富林財務依然沒有繳交管理費。

記者到東蘭閣大堂了解,發現張貼的2025年東蘭閣管理費明細表內,沒有提及地下、一樓和二樓。

法團主席:老闆想交由法官判決

東蘭閣業主陳先生提供一張2016年6月9日業主立案法團公告增加管理費40%的通告,指出根據前物管「承諾物管」2015年發出律師信顯示,地下、一、二樓的每月管理費15000元,2016年後增加四成至每月21000元計算。東蘭閣小業主們計算,馬亞木家族公司的富林財務合共拖欠約500萬元管理費:「若再加入地契列明欠交管理費的1%罰息,累計未交20年管理費共約7,539,573元。」

東蘭閣業主立案法團主席兼馬亞木家族及富林財務代表蔡明輝,持有物業管理牌照,他坦言在香港沒有不用交管理費的道理,但強調富林財務除了馬家,亦有郭家持股及出任董事,馬、郭兩家不是一致認同要交管理費,遂決定由他找民政事務處調解,曾有建議富林繳交一筆未繳的管理費後,每月再按時交管理費,但調停中止:「老闆覺得由法庭處理,所以我們正等待東蘭閣業主來告我們,到今天為止我老闆馬生不是不交管理費,只想由法官判決我們要繳交多少管理費,這樣便沒有爭拗。」

至於小業主計算富林財務多年來未交的管理費連罰息約753萬元,蔡明輝表示不同意,認為一切需由法庭判決。

民政事務總署回覆《大公報》,有關東蘭閣業主就管理費的爭議,涉及東蘭閣法團與商舖業主對於公契的詮釋有分歧。法團認為公契列明要求所有業主需要繳交管理費,但商舖業主則認為公契沒有要求他們需要繳交管理費。雙方於2019年起參與民政總署推行的「解決大廈管理爭議服務」,但最終未能調解成功,該次調解於2023年11月終結。

民政處於今年3月及4月再次收到東蘭閣業主就商舖業主不需繳付管理費的查詢。民政處已聯絡東蘭閣的物業管理公司,得悉法團現正和商舖大業主磋商有關事宜,並會再次邀請相關人士會面,向他們介紹民政總署提供的法律專業支援和調解服務,希望可以促成雙方達成共識。民政處會繼續密切留意東蘭閣的大廈管理情況,並會提供適切的協助。

縱使小業主勝訴 申索路仍漫長

商舖業主佔大業權份數而不繳交管理費等現象並非冰山一角,與東蘭閣情況一樣,長沙灣順寧道日輝大廈的地下、一樓、二樓及三樓部分屬於商業部分,由單一大業主日昇製造廠持有,業權份數佔該廈一半,達52%,而該廈法團沒有按照大廈公契,向大業主徵收管理費。

一名住宅小業主向土地審裁處申請,向業主立案法團及物業管理公司訴訟,結果去年12月20日土地審裁處頒令該小業主勝訴,法團須從2024年4月1日起每年按該公契規定,向商業業主徵收管理費;但小業主要求追收大業主欠交的二百多萬元管理費卻敗訴。

根據土地審裁處2024年12月20日頒下的判案書,顯示日輝大廈法團一直提供的都只是「不完整的預算及財務報表」,從來沒有要求商業業主(大業主)提供其開支數據,致使該法團的預算及財務報表缺漏,只包含了該法團支付的住宅部分的公用開支和一般開支的總和,沒有提供該屋苑的一般開支全貌。

難尋完整財務報表

因此,審裁處裁定申請人(小業主)未能證明該法團需要向商業業主徵收該聲稱未徵收款額的指控,申請人的「追款」請求被審裁處撤銷。

東蘭閣小業主陳先生以此剛審結的案例表示,他們小業主擔心即使向法庭訴訟,贏了法團,卻因沒有足夠及完整的大廈財務資料,最終未能追討大業主從未繳交約七百萬管理費!「我們就是怕這漏洞,贏法團唔難,但要追返大業主無交的管理費難,法團多年來無公開完整的財務報表,以日輝大廈為例,該名小業主好勇,單人匹馬去打官司,贏一半輸一半,她向土地審裁處提出要求頒令,追返大業主欠交二百多萬元的管理費,就因資料不足計錯數,被法庭撤銷追數請求」。

大業主倘反對 「聯廈聯管」寸步難行

民政及青年事務局計劃於今年上半年,在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣共17個小區推行一年「聯廈聯管」試驗計劃,卻可能因商舖大業主反對而難以順利推行。

早在去年香港房屋經理學會與市建局在九龍城預先試行「聯廈聯管先導計劃」項目,將幾幢單幢式的大廈聘用同一間管理公司,達到規模經濟效益,節省人手成本,令每戶可降低管理費至約百多元一戶;同時亦資助例如安裝門禁系統、閉路電視,但最終只有兩幢大廈參與計劃。

香港房屋經理學會會長游錦輝(小圖)承認遇到不少困難,「聯廈聯管」要經該廈業主立案法團同意,例如其中一幢大廈居民想參與「聯廈聯管」,但因持大業權份數的商舖業主反對而退出。

不願夾大份錢進行維修

當中因未能獲半數業權贊成參與「聯廈聯管」的九龍城龍華樓,業主立案法團主席朱先生直言「大業主不贊成做『聯廈聯管』,我們細戶是無所謂的,大業主反對是他要夾大份錢,是我們的十倍」,朱先生以大廈維修舉例,在市建局協助估算下,大廈維修費需要二百多萬元,地下兩店業主業權比例超過一半,兩大戶便須出資一半約百萬元維修。

朱先生表示龍華樓只有20伙,「聯廈聯管」聘用的物業管理公司,一星期巡樓一次,他認為作用不大,他指大廈現時已聘請物管顧問,可提供改善意見,故毋須再聯廈聯管。朱續指「聯廈聯管」計劃下,每住戶每月須繳付管理費一百五十元,但現時每戶只須繳交一年千餘元存入大廈基金,用於交付公用地方電費或維修等,攤分每月每戶只是數十元支出。「大廈樓梯、洗地掃地等由我這位法團主席去做,這麼多年都是我做清潔。其實我們做細戶,都是睇大戶,大戶反對,我們都無權贊成」。

早期大廈公契由發展商自訂

大廈公契的概念始於1955年,是一份具法律效力的文件,對所有在土地註冊處註冊的業主均有約束力。公契記載樓宇所處土地的地段編號、物業用途、各業主的業權份數和管理費分攤方法、清楚列明業主、住客、租客及物業管理公司,就樓宇內公用地方及設施等的監管、行政、維修保養及管理方面的權利、權益及責任。

但早年的大廈公契由發展商自行訂立,當中有一些條款令個別小業主的權益未能充分保障:例如經理人酬金釐定、由發展商或其指定的經理人永久管理、管理支出分攤方式、外牆及公眾地方的使用特權等,每每成為大廈管理的矛盾,造成糾紛。

1987年年底,地政總署發出大廈公契指引,列出標準條款,發展商須依照公契指引草擬條文。其後政府於1999年及2006年修訂公契指引,進一步完善機制,避免在草擬公契時出現不公平的條款。

管理支出是依照公契中的管理比例分攤;如無列明,則須以業權分攤。如公契中「維修」的定義若已包括裝修、翻新、保養、設施更換等,日後維修集資按管理比例處理便成,反之便要用業權來計算,金額總數可能有很大差距,亦可能成為很多訴訟的爭拗之處。

修訂《物管條例》 小業主更有保障

香港房屋經理學會會長游錦輝指出建築物管理條例訂明業主有權利,例如公用地方使用權,有責任要繳交管理費,或大廈公用設施等所有業主有共同責任,即使業主立案法團有大業主或大業主代表,各自物業份數很清楚不會利益重疊,業主一定有責任交管理費,若管理公司不去追欠款,雙方都有責任;而小業主可做,向法庭或審裁處申訴判決,在有理有據下,一般而言,欠交管理費業主會敗訴。

游錦輝認為建築物管理條例是可以再修訂,以保障大廈業主權益。例如根據公契,過往以業權份數出席業主大會,大業主持有過半數業權份數,便每每因大業主缺席而導致無法召開會議,其後建築物管理條例經修訂後,以人頭計算,只要有足夠10%業主出席,而不是以業權份數為根據,小業主便有足夠數目能夠召開會議。

7月13日正式實施新修訂條例,例如在重大採購項目,以前業主可以授權投票,經條例修訂後,需要有5%實體業主出席,以杜絕虛假授權書投票或持大量授權票等壟斷問題。修例後,該廈沒有保存有關建築物管理的文件,會訂為刑事罪行,以加強阻嚇作用。

另外,業主大會出席率不是根據大廈公契的業權份數,而是按住戶伙數,游錦輝指即使一名大業主持有50%業權,亦不符合修例後的一成比例開會要求,例如該大廈有50伙人,法定人數需要5人來開會,即大業主有70%業權份數只代表1人,要多4名業主才能召開會議:「不是大業主要開會便可召開會議,並可對任何議案作出關鍵性決定,這樣對小業主更公平及有發言權」。