【識港網訊】「綠蔭如幄履茅檐,團坐門前笑語添。惹得遊人偷看眼,裙邊一樣露纖纖。」這是描述明清時期婦女小腳展示活動的詩句。

綜觀歷史,最初崇尚纏足的大都是文人雅士,後來呼籲禁纏足和放足的依然是他們。

如清代著名詩人、散文家袁枚,有人說他好色而不好弓足,他曾明確反對把纏足作為美女的標準。有個關於他的故事,說的是杭州有位叫趙鈞台的人到蘇州買妾,媒人給他推薦了一位李姓女子,貌絕佳,但趙鈞台嫌這女孩是大腳。媒人說這女子能寫詩,趙就以弓鞋為題當即叫讓女子寫詩。

女子寫道:「三寸弓鞋自古無,觀音大士赤雙趺。不知裹足從何起,起自人間賤丈夫。」趙鈞台讀了詩後也感到慚愧。袁枚聽說了此事,感嘆說此人非真好色,並專門寫信給趙鈞台說:「人的眉目髮膚,是先天的,而小腳只不過是後天纏出來的。女子最貴姿態姣好,而不是纏足後站都站不穩,如果是纏了個三寸的小腳而縮頸粗腰,你能指望其凌波微步,姍姍來遲嗎?

史上儘管不斷有仁人志士以各種形式呼籲禁止纏足,但真正形成較大規模的呼聲和運動的,應當是清朝以後的事情了。

清政府:明確反對纏足

清統一中國之初,滿人並不認同漢人的習俗,尤其對於纏足,更是十分反感。

儘管統治者多次下令禁止纏足,但遭到漢族士人的强烈抵制,在民族矛盾尖銳的情况下,干預漢人家庭內部事務,引起漢人的反感是理所當然的。所謂「男從女不從」,就是這個道理。所以,清代男人的頭剃了,女子的纏足卻始終並未放開。

足雖未放,但清統治者反對或至少是不提倡纏足卻是明確的。這使反對纏足者有恃無恐,放膽直言。清人錢泳在《履園叢話》中列舉了歷代裹足的王朝為不裹足的王朝所取代的史實後說:「蓋婦女裹足,則兩儀不完,兩儀不完,所生男女必柔弱,男女一柔弱,而萬事隳矣。」這裏已經把婦女纏足的危害,上升到了國家興亡與强弱的高度來認識。

太平天國:解放婦女勞動力

太平軍成員皆來自於纏足之風不太流行的兩廣,起義初期,更吸收了不少「赤足裹頭」的勞動婦女。

定都天京之後,洪秀全設立了許多「女館」。「女館」强制收容佔領地的婦女,她們入館後,首先要做的事就是强制解除纏腳布。太平天國之所以嚴厲地禁止纏腳,是因為當時太平軍與清軍緊張對峙,强壯一點的人力已全部投入到南京的防衛中,京城內的後勤工作需要大量的勞動力,而十幾萬的女館婦女則在這時發揮起作用。

清末:不纏足運動

兩次鴉片戰爭後,西學東漸越發深入到社會各領域之中,國人開始對「新學」產生濃厚興趣,成立了大量研習新學的社團。1897年春,梁啓超、譚嗣同等維新人士發起成立上海不纏足總會,號召各地成立分會。而他們之所以要「結為團體」,因為從總體上說無論南北,不纏足都面臨着巨大的社會壓力,由少數人抱團可以抵抗住保守勢力的反撲。更重要的是,這些不纏足會的章程大都規定不娶纏足婦,以保證自家不纏足的女兒嫁得出去(當時大腳婦女很難嫁出去)。

從範圍來看,當時不纏足運動的主要組織形式是不纏足會,而在那些沒有設會的地方,不纏足運動無法得到開展,即使成立了不纏足會的省份也依然沒有得到有力貫徹。戊戌時期,各地成立的不纏足團體僅二十幾個,影響並未波及全國。而且,不纏足運動多在城市的上層社會展開,只有部分地區深入鄉村民眾之中。

女校也是維新派進行不纏足運動的一大陣地。女校規定在校學生必須是天足,如果已經纏足則必須放纏。然而隨着戊戌變法的失敗,各地興起的女學堂受到頑固派以及其他方面的抵制。1900年,大多數女學堂被迫終止。因而從範圍上來說不纏足運動並沒有在全國展開,很多地方只是「雷聲大雨點小」,而且即使在某個地區開展了也是極不協調的,甚至許多地方還沒有展開就銷聲匿跡了。

民國:立法禁纏足

辛亥革命推翻了清王朝,為掃除舊的習俗提供了良好的政治條件,而廢除纏足應當是一個重要舉措。1911年10月19日,也就是辛亥革命成功後的第九天,湖北軍政府即發佈婦女放足通告。

北洋政府時代,儘管世事混亂,政權更迭頻繁,禁止纏足的努力並未停止,綏遠、江蘇等省份還頒發了政府通令,許多地區的政府依舊大力倡導禁纏足運動。

1936年,國民政府內政部發現各地纏足問題並沒有禁絕,又下令各省徹底查禁。

應該說當時的國民政府對「禁止纏足」運動還是相當重視的,直到抗日戰爭爆發,也沒有中止。1940年,即使在抗日戰爭最艱苦的歲月,內務部還做出决定:「對未滿十六歲之女子施以纏足,妨礙其自然發育者,應依刑法二八六條第一項判處家長傷害罪,處五年以下有期徒刑,或五百元以下罰款。」這項法令,使禁止纏足運動有了法律依據。

在中國近代去除纏足習俗的漫漫征程中,滿清政府與南京政府雖為性質完全不同的兩個政權,但反對纏足的基本態度是一致的。正是當局的嚴政和倡導,才使中國逐步開啓了「天足興,纖足滅」的局面。

纏足現象徹底終止

1950年7 月15日,中華人民共和國人民政府政務院下達了關於禁止婦女纏足的命令,命令中說:查我們尚有一部分婦女仍存在纏足的現象,這是封建社會對婦女的壓迫,且有害於婦女健康,妨礙婦女參加生產,必須加以禁止。

命令頒佈之後,全國大多數年輕女子停止纏足,中老年婦女也紛紛放足,扔掉了裹腳布,纏足現象終於逐漸消失。

到了1958年,全國農村中絕大多數的適齡婦女走出家門參加勞動。她們的生產生活方式,逐漸從家裏的鍋台轉入田間,和男人幹着同樣的活兒。婦女生產生活方式的改變,使纏足婦女真正意識到:「時代不同了,男女都一樣。」實際上,中國婦女一千多年的纏足史,應該是在二十世紀五十年代末期才被徹底禁絕。

____________

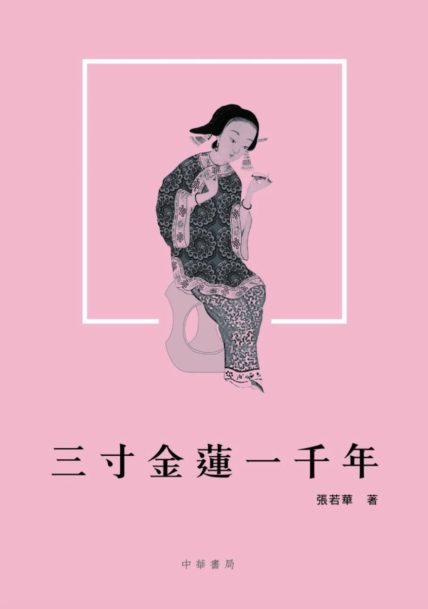

上文節選並改編自《三寸金蓮一千年》

《三寸金蓮一千年》

作者:張若華

出版社:中華書局

出版時間:2015年3月

原文鏈接:http://www.orangenews.hk/culture/system/2020/04/20/010146696.shtml