【識港網訊】為紀念國學大師饒宗頤教授逝世一周年,香港文化博物館於今日起舉行「饒宗頤的故事」系列活動,包括大型展覽、學術分享會、公開講座系列、書畫臨摹工作坊及中學比賽等,讓公眾認識以中華文化為根,以香港為家的饒教授。

饒宗頤教授於1917 年生於廣東潮安,1949 年定居香港。饒教授對中國歷史、文化和藝術有深入研究,在上古史、地方史、甲骨學、簡帛學、目錄學、楚辭學、敦煌學、宗教學、考古學和文學等多個範疇取得豐碩的成果,並提出了獨到的創見,是當代一位極具影響力的殿堂級華學大師。

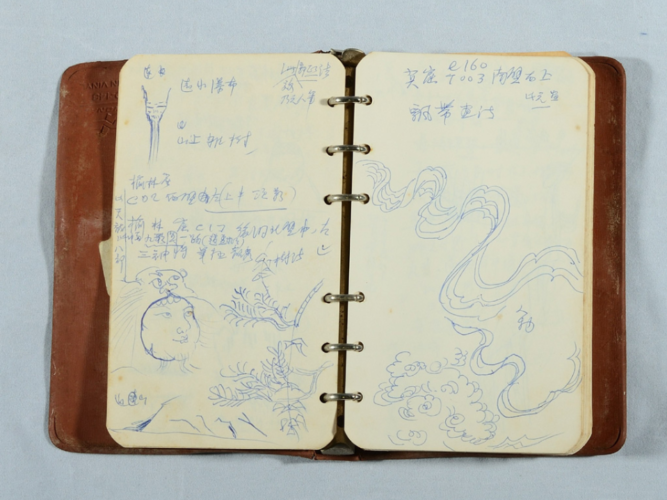

是次展覽以饒教授的人生經歷及文化活動為主線,共劃分為五個階段:家學淵源(1917 至1952 年)、寓研於教(1952 至1968 年)、上座傳經(1968 至1973 年)、學藝雙攜(1973 至1978 年)、退而不休(1978 至2018 年),各區展出饒教授在上述各時期的生活照片、私人信函、學藝成果、文學創作及其他文獻資料等200 多項展品,讓觀眾從人生、學術、藝術及文學等多方面了解這位香港學者的故事,並對中國傳統文化有更深刻的認識。

埋首書海打下國學根基

「饒宗頤教授的成功,主要源自他的勤奮和專注。」香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬教授介紹道。饒宗頤出生於潮州,父親是一位熱衷國學的錢莊老闆,家中設有私人圖書館「天嘯廊」,藏書極豐,使他自小在書堆中成長。「饒宗頤教授作為小朋友時,跟我們有點不一樣。我們玩遊戲,但是他不出去玩,只喜歡待在家中看書,自小便是這樣。所以他的國學基礎是從小在家中圖書館自學得來的,為他的國學修養打下了堅固的基礎。」

饒公對學術研究的投入,在他執教港大時期更為明顯。60年代的香港,大學老師並不一定要從事研究工作,但饒宗頤沒有放棄志向及興趣,常趁著假期飛到各國尋找資料。李焯芬憶述,當時饒宗頤對甲骨文很有興趣,他知道日本京都大學有很多中國的甲骨文物,便利用暑假到日本研究、寫論文,最後發表了價值極高的學術論文,還拿到了法國的漢學大獎。

走訪世界研究敦煌學

除了甲骨文,饒宗頤對敦煌學也致力深耕。上世紀初,莫高窟道士王圓篆在藏經洞意外發現6萬卷敦煌文獻,引來各國探險者爭奪。「這些文獻有手抄的佛經、景教經典、土地契約、離婚書等,對研究古代中國歷史很有用。於是,饒教授利用他在港大教書的假期,走到英國、法國、日本等地看別人拿走的敦煌文獻,開展了敦煌學研究。他後來成為了敦煌學大師,寫了很多研究敦煌文獻的重要著作。」李焯芬說。

饒宗頤精於甲骨學、敦煌學、史學、潮學及文學等,更深研古波斯、古印度等傳統文化,學通中西。跟隨了他二十多年的博士生劉鳳霞認為,用「圓融貫通」來形容老師很是貼切。「很多專家、學者跟饒公學習,但是大家卻不太了解彼此的領域,範疇不太相通,由此可見老師的研究有多廣博。所以,我們一般不會說他是『專家』,而是一個『通人』——圓融貫通。」

心繫家國 心經簡林為港祈福

饒宗頤對簡帛學亦素有研究,這門與古文字相關的學問,和香港大嶼山的「心經簡林」不無關係。1997年香港陷入亞洲金融風暴,社會氣氛低迷,饒宗頤心有所感,便親手書寫了260字的巨幅篆體《心經》,想刻在石壁上。後來,他們發現香港的石質容易碎裂,便決定效法古代竹簡刻字法,將這些字刻在38條木柱上,豎立在大嶼山為港祈福。直到今日,心經簡林依然是大嶼山的一道地標,其複製品更於展覽期間放在香港文化博物館大堂,供觀眾欣賞拍照,以平和之心,感受書寫者的心意。

自1940年代末從潮州來港,饒宗頤熱衷於探索香港。展廳有數幅他繪畫香港風光的畫作;又如九龍宋王台,他花了不少心力研究其歷史資料,出版了大量著作。擔任港大中文系教授期間,饒宗頤愛帶學生出外遠足、撫琴養志,這份與生俱來的文人素養,貫穿了他的生命歷程。

愛畫「饒荷」 並蒂蓮祝福學生

展廳中有一幅高逾六尺、長達三十多尺的《百祿是荷》(動態裝置),取自饒公所寫的最大幅荷花圖。荷花是饒宗頤喜愛的繪畫題材,父親為他取名「宗頤」,是希望他宗法宋代理學大師周敦頤的〈愛蓮說〉一樣「出淤泥而不染」。對饒公來說,荷花象徵的則是承擔精神。劉鳳霞回憶恩師總會在學生結婚時送上一幅親筆寫的並蒂蓮以示祝賀,她當時收到覺得非常感動,珍藏至今。

想了解更多關於國學大師饒宗頤的學術成就與個人生活,不妨於即日至明年2月17日到香港文化博物館觀賞「饒宗頤的故事」,探尋大師足跡。

同時,主辦方亦推出「饒宗頤的故事:展覽專題報告比賽」,鼓勵中學生透過認識饒教授在學術、藝術、教育和中西文化交流方面的貢獻及人生故事,了解香港如何成就一位國學大師,也鼓勵大家從他的藝術創作中學會欣賞中國傳統文化。冠軍、亞軍及季軍分別可獲得「饒學獎學金」港幣六萬元正、四萬五千元正及三萬元正獎金,另設獎杯及獎狀;更設有二十組優異獎。詳情請按此瀏覽。

「饒宗頤的故事」專題展覽

展期:2019年11月27日至2020年2月17日

地點:香港文化博物館一樓 專題展覽館三、四及五

原文鏈接:http://www.orangenews.hk/culture/system/2019/11/27/010132839.shtml