【識港網訊】「香港也曾有慰安婦,她們向日本爭取道歉,但當年不獲港英政府支持,最後被迫放棄。」香港前高級警司何明新日前接受《大公報》專訪說道,他於上世紀70年代駐守灣仔,接觸過多位與香港慰安婦熟絡和經歷過那段慘痛日子的人,聽他們訴說觸目驚心的遭遇。

相較於內地、韓國等地區,香港慰安婦的情況缺乏研究、史料亦更為難尋。今年是抗戰勝利80周年,現又臨近8·14國際慰安婦紀念日,大公報記者翻閱相關書籍與報道,並訪問有關人士,希望年輕一代銘記抗戰歷史、珍惜和平建設未來。

1941年12月8日,日軍攻佔香港,港英政府僅抵抗18天便投降。香港自此淪陷於日軍的鐵蹄之下,他們以「軍紀整肅」為名,系統性建立「慰安制度」。

何明新在駐守跑馬地警署時,偶然得到一本養和醫院創辦人兼首任院長李樹芬的《香港外科醫生》回憶錄。據其記述,戰前港英政府副醫務總監華倫天醫生穿針引線,日本陸軍總醫官江口上校赴養和醫院會晤李樹芬,商討在香港籌設日軍「慰安區」的問題。江口對李樹芬表示:「我需要500名女子(娼妓),請教應該怎樣着手去尋求?」

索要500娼妓 四出姦淫擄掠

日軍公開索要500名娼妓,但實際上被禍害的婦女遠超500人,我們仍無法統計那些被他們強搶姦殺、直接脅迫致死的平民百姓。當時,灣仔駱克道一帶圈了長達800米的一大塊地段設為日軍「慰安區」,日軍聯同黑社會強行驅逐居住此地的百餘戶居民。

《戰時日軍在香港暴行》一書記錄:「醉了酒的日兵,到夜半就四出尋女人。他們到處敲門,門板被敲打得震天響,日兵又在門外異樣地怪叫着。婦女們躲在各處,日兵的電筒到處射,發現了立刻被拖出去侮辱。有幾個婦女說,她們不怕炸彈和機關槍,最怕是日兵的電筒和使人膽寒的敲門聲。」為自保,婦女剃髮着上男裝,臉上用墨或泥塗污躲避日軍。當時養和醫院收容了不少十餘歲至60歲左右的受害者,有些懷孕、有些流產,也有分娩的。

「『慰安婦』就是一套說辭,掩飾了日軍當時的逼迫手段,根本就是『性奴隸』。人們無法統計日佔時期香港具體有多少女性被強姦、被捉走。她們好像軍備物資一樣,被運來運去,即使僥倖存活,亦客死他鄉。」何明新說道。

廣設「慰安所」 不同名目掩飾

他解釋,日佔時期香港的「慰安所」,也被稱為「皇軍招待所」、「行樂所」、「日支館」、「軍之友社」、「千歲館」、「軍人俱樂部」或「舞妓館」。當時,本身是妓女的女性,被迫服務日軍,也有大批從中國內地運來的「慰安婦」。這些所謂「慰安所」的經營方式有四種,第一種是由皇軍直接控制的;第二種是「外判」給韓國或台灣商人管理的;第三種則由黑社會或地下組織經營,實則亦是皇軍在幕後操作;第四種是原本就存在的妓院,日軍承包下來繼續經營,強迫妓女提供服務。最初日本並不承認「慰安婦」、「慰安所」,企圖將問題歸咎於「私人經營」或「合法娼妓」的存在。

何明新說,他18歲時多在筲箕灣、灣仔工作,出入酒吧查牌時,無意中認識兩位「慰安婦」,她們本身從事性服務業,但她們表示,「自己都沒料到會被迫做這個……當時很多同伴被殺,被斬頭、被刺刀刺死,日軍很殘暴……」「能活下來就很好了。」何明新說,40年前社會保守,「我當時也不好多問,她們可能也不想多講。」

婦女遭戰敗日軍挾走 有去無回

何明新當水警時,聽當年的老船員說過,日軍戰後匆忙撤離,把慰安婦們捉上船,聲稱運回內地。「冇可能運得返!船未開到蒲台島就死了!想救都救唔到。」

何明新介紹,相較其他地區,香港仔沒有遭受日軍大規模施暴,盟軍轟炸香港,眾日本高官和法國傳教士逃往此地避難。他認識一位薄扶林村民,對方生前憶述:「日佔時期,他們招募工人做炮艇,五元軍票一天,薄扶林村好多人來做。當時這裏是碼頭,被日軍改名為『南了船塢』。」

蒲窩曾是舊香港仔警署,被日軍佔用作寫字樓;香港仔工業學校被佔領為水上飛機基地,附近設有船廠,方便高級軍官逃跑。「香港仔環山邊一帶,尤其是香港仔工業學校的山邊,當時坐落一排舊屋,街坊們說那邊都是『慰安所』,經常看見日軍出入,大部分『慰安婦』可能還是從廣州運過來的。」何明新表示,港英政府出於局勢考慮,「捂民眾的嘴」,封存罪證,時間推移,親歷者逝去,海洋被填為陸地,舊屋清拆,建成高樓大廈……所幸現在有部分文件得以公開,重見天日。

採訪當天下着雨,何明新帶領記者一行人從香港仔中心漫步至蒲窩青少年中心,即使撐傘,四面八方飄來的雨水亦打濕衣褲。三年零八個月,不僅是香港歷史中的一場持久暴雨,更是那些「慰安婦」窮極一生都無法放下的痛楚。

慰安所不斷開出卡車 滿載女屍

據《日軍慰安婦內幕》記載,石塘咀金陵酒家在日軍統治下成為慰安所據點,許多女性被迫在燈火管制下陪侍日兵。「有一名混血女郎,她的哥哥因肺病在醫院留醫,她為了籌醫藥費,在九龍一家小餐館當女侍應,後來被一名日兵強姦,染上了兩種性病,送入醫院治療。她的哥哥得知此事,一氣之下當堂一命嗚呼!」

此外,新世界戲院(無限極廣場現址)附近亦是流鶯聚集處。「她們大半還是來自尋常百姓家,曾是家庭主婦或待字閨中的少女。」作者謝永光表示,她們委身於一名日兵僅得軍票30元,購買一斤碎米也要100元,就算一天接待三個日兵也還差十元才夠一斤米,而且還要扣除房租……

在九龍區深水埗大南街設有公開式妓寨,有些妓女不堪虐待,悄悄逃走。而那些不幸患上性病無人醫治的妓女,則被載往新界荒僻處自生自滅。根據黃海雲在1984年廣東人民出版社出版《廣東文史資料)第四十一輯《日本佔領香港後的悲慘世界》一文記述:「每天從各處運來一車車中國婦女,供日軍發洩。」這些婦女多被漢奸騙誘,抵達慰安所後「插翼難飛」。「剛烈的女性,不甘受辱,在慰安所撞牆而死者有之;也有由於大聲呼救,被日軍殺死的。滿載女子屍體的卡車,不斷從慰安所開出來。」

國民教育協會創辦人、《深水埗風物志》編者梁炳華博士接受《大公報》訪問時指出,妓寨的具體舊址位於大南街及桂林街之間,但是隨着城市的建設,已經消失。「這些建築的價值,或者『認同價值』並不高。日軍侵佔香港,徵集慰安婦這些事情,很多市民引以為恥,這些地方會帶來一種歧視感,所以很難有人提議說要把這樣的『舊址』保留下來,甚至還要去探討或者做一些所謂『歷史痕跡』,這是很難的。」

梁炳華補充,舊時觀念保守,曾經被迫成為「慰安婦」的經歷對於這些婦女來說是巨大的恥辱,她們害怕周遭人知道她們的過往和經歷,一切的憤怒、不安變為沉默和無聲的嘆息。

倖存者證言 不容被湮沒

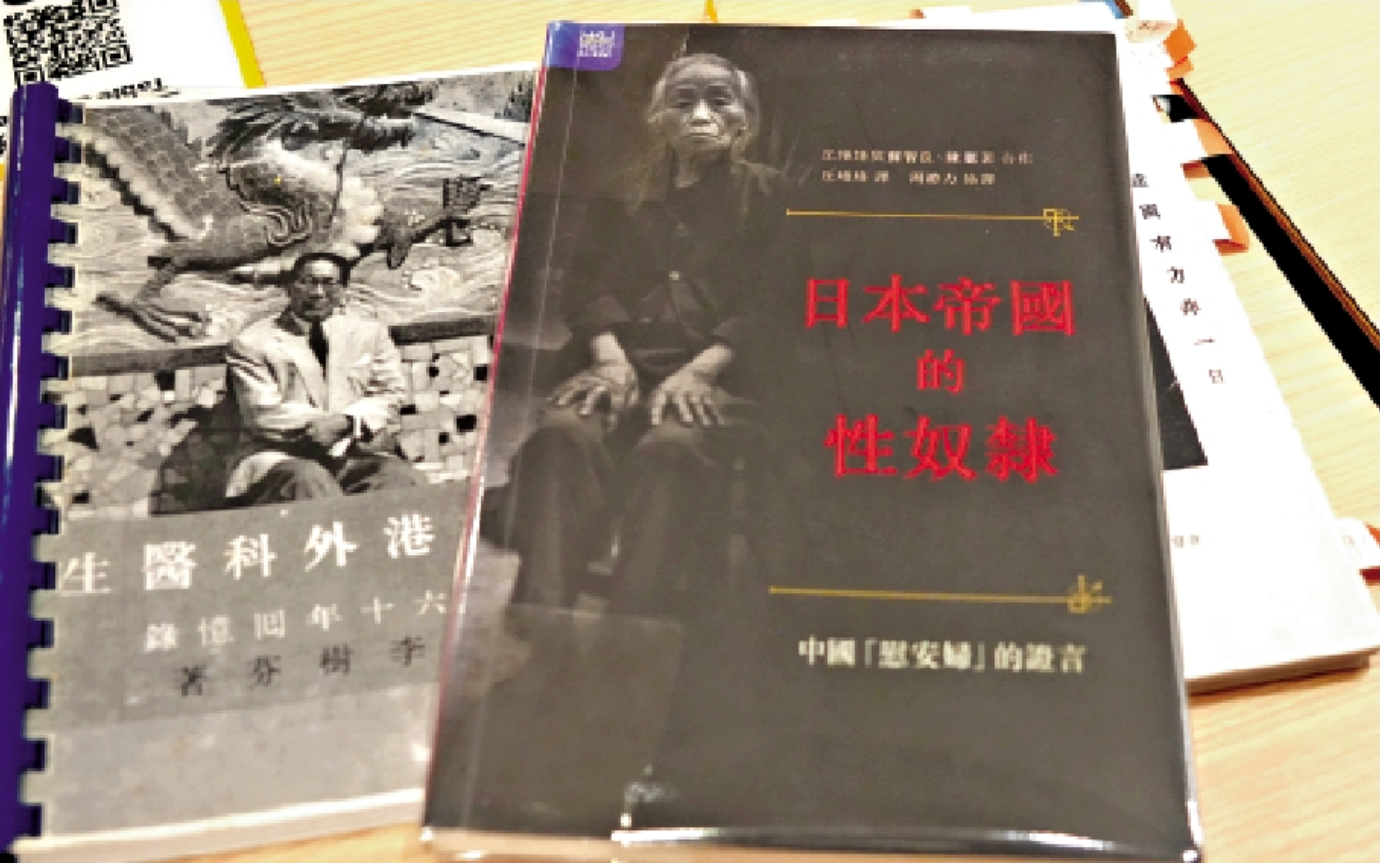

記者到圖書館查閱抗戰資料,發現有好幾本書都記錄了當年香港慰安婦的慘況,有的更是以第一視角,將自己與慰安婦接觸的往事娓娓道來。然而,80年過去,仍在世的慰安婦已寥寥無幾,就連那位以第一視角講述的書本作者,都已不在人世。

經過今次的搜證、報道,我們終於觸碰到那個沉重的答案─香港慰安婦證言的消失,是一場制度性遺忘的結果。

慰安所遺址逐一被剷平

關於香港的慰安婦歷史,一直都未被系統地整理過:港英政府在1945年重佔香港後,因急於恢復殖民統治秩序,對日軍性暴力罪行持迴避態度;而日軍在投降前亦大量銷毀慰安所檔案,令後人查證難度增加。香港的慰安所遺址正逐步被推土機剷平─位於灣仔的慰安所「千歲館」,於1990年代初期拆卸,最終湮沒於豪宅地基之下。

相較內地農村緊密的宗族網絡,香港人口流動大、私隱化高,讓倖存者更易隱藏創傷。目前,香港已向傳媒和社會團體承認慰安婦身份的女性,應只有寥寥幾位:阿月、醜婆婆、羅氏姐妹等,不知今年8月底香港抗戰及海防博物館與香港歷史博物館,與內地博物館進行合作展出的「慰安婦」史料,會否又有更詳細的補充。

但望着舊書和舊報道上提到的,1942年日軍憲兵隊文件要求「增派百名慰安婦至港」、在這之後「香港慰安婦逾千人」的記載,我們亦感到有心無力:原來香港的受害者不是數量少,而是很少有人去記錄她們。

要完善香港的慰安婦歷史研究,我們必須與時間賽跑,例如但不限於:1.繼續推廣特區政府和民間機構的「慰安婦口述史計劃」,對倖存者後代進行保密訪談,以搶救最後的證言;2.將原灣仔慰安所遺址列為法定古蹟,設置永久紀念設施;3.在中史課本中增加香港慰安婦歷史的介紹。

歷史不會因沉默而消失。此刻搶救每一秒消逝的記憶,都是我們應盡的責任。