【識港網訊】“庸俗是人類的本能。但是人們全都誤解了庸俗。我把庸俗變成藝術,使你能夠欣賞和享受它。”

01八、九十年代港片的“游戲精神”

對于喜歡藝術電影、嚴肅電影的觀眾,香港電影似乎顯得太亂七八糟,太俗(通俗/庸俗),不夠嚴肅深沉,不夠高雅(雖然大部分人都寧願看一場不夠高雅但是好玩的電影而不願意看一場高雅但是沉悶的電影,只不過大家都不好意思承認)。

其實,香港電影觸及了很多十分重要、十分嚴肅的問題:比如說中國傳統文化與一個非常現代化的社會之間充滿創造性的張力,香港在英國殖民統治下的獨特文化身份,全球化對于一個具有十分特別的历史和背景的文化地理區域意味着什麼,等等等等。

但是,在處理這些問題的時候,香港電影所采取的,往往是一種幽默的反諷態度,一種充滿活力的游戲精神。這些電影,尤其是八十、九十年代的產品,往往在嘲笑他人的同時也嘲笑自己,在笑聲中消解任何神聖不可侵犯的權威。它們毫不害羞、毫不做作、毫不擺架子,充滿想象力和創造性。

香港電影里面的人,是香港人,是中國人(或者說華人),但是首先他們都是活生生的人。在香港電影的娛樂性背后,其實是一批對于電影技巧有着熟練把握的導演,用獨特的電影語言精彩地講述了一個誘人的故事。

雖然香港導演和編劇常常襲用好萊塢的電影故事,大量學習西方導演的藝術手法,但是最后他們生產出來的產品毫無疑問是香港風味的產品,而不是好萊塢或者任何歐洲電影的拙劣翻版。香港導演們完全意識到香港電影的趣味並不符合好萊塢電影的標準或者“西方”觀眾的口味(太誇張、太“怪異”、太奇幻、太不“現實”),但是他們並沒有說:“唉呀,我們是不是應該調整自己的風格?”而是仍然按照自己的風格運作。邵逸夫說:“你要知道,我實在厭倦了這樣的問題:你是不是想挑戰好萊塢?我覺得我們有完全不同于好萊塢的東西獻給我們的觀眾,而且是同樣好的東西。”正是這種超越了“挑戰”和“對抗”的心態十分重要:因為只有超越“趕超”的態度,才能建立自己的文化個性和權威。漸漸地,香港電影近年來在美國和歐洲“以前所未有的規模”產生了轟動效應。不僅獲得了一大批忠實的西方影迷,而且吸引了許多學者專門著書探討這一電影史上的奇觀,大衛·波德威爾《香港好萊塢:通俗電影和娛樂的藝術》一書資料豐富,論述翔實精辟,就是一個很好的例子。

在這本書里,波德威爾指出,香港電影導演在短期內制作一部電影往往被視為他們的弱點,是“粗制濫造”,其實事實與這種傳統的想法相反:正因為香港導演和攝制組有很多的機會磨練他們的技巧,他們才得以掌握了精湛的拍攝技巧,其中有些手法的運用是兩三年才拍一部片子的好萊塢導演望塵莫及的。香港電影的成功,在很大程度上要歸功于這種精湛的手藝——對電影語言的精彩運用。

香港電影的精彩當然不是只有“技巧精湛”那麼簡單。在我看來,香港電影具有其獨特的文化身份,恰好在于它受到批評和輕視的游戲精神。正是這種游戲精神,使得香港電影具有多重視角,容納性更強,更復雜。

02金庸小說改編電影:並非“完全忠實原創”

還是用九十年代金庸小說改編的電影為例吧。值得注意的是:這些電影往往並非“完全忠實原作”的改編,而是取其一點,隨即加以極大的想象发揮。這樣的改寫、增刪改變越是劇烈,越是從側面給金庸小說打了一支聚光燈,照亮了我們以前也許在只讀金庸小說時沒有注意到或者忽視了的東西。

比如說,在電影《笑傲江湖》的第二部《東方不敗》里面,保留了東方不敗為了練習上乘武功而自宮的原著情節,也保留了東方不敗與任我行之間的權力斗爭以及這種權力斗爭的殘酷性。但是,電影版本增加了一個看似荒唐的情節:原著里面,東方不敗“不男不女的妖異模樣”,“尖着嗓子”說話的聲音,是令人極端厭惡的,顯而易見,東方不敗不是一個漂亮的男人,也沒有成功地做一個美麗的女人。電影版本則不然:林青霞扮演的東方不敗美貌絕倫,當他/她功力練成之時,連聲音也變成了女人的聲音;而且,東方不敗與令狐沖之間竟然產生了相互吸引(也許是原著中令狐沖的一句玩笑話——“你若和任大小姐易地而處,要我愛上你這個老妖怪,可有點兒不容易!”——带來的靈感)。

當然,電影中的東方不敗始終以權力為最終的追求對象,但是,他對于性格樂觀、瀟灑的令狐沖還是感到情不自禁的愛悅;岳靈珊和任盈盈這兩個在小說中令令狐沖愛戀的女性,在電影版本里對于令狐沖根本沒有吸引力,岳靈珊尤其被勾勒成“假小子”式的人物,令狐沖對這兩位少女只有友誼和好感,但是對那個性別奇異的東方不敗,即使在知道東方不敗的真實身份之后,也仍然不能忘情。

電影最后,東方不敗身受重傷,令狐沖在他/她跌下懸崖之際,將他/她衣带挽住,追問那天晚上與自己共度良宵的女子“究竟是不是你”,東方不敗回答說:你永遠都不會知道答案——這樣你永遠都會記住我!隨即將令狐沖推回懸崖之上,自己卻墜落下去。這時,林青霞極為女性化、充滿了絕望的勝利感的美麗面孔和被風吹得飄舞起來的紅色衣裳在飄然下墜時得到了一個几乎定格的特寫,與令狐沖極為復雜的面部表情特寫交織在一起,構成了一系列色彩和情感都強烈到令人難忘的鏡頭。

在這樣的改寫里,我們看到,原作嚴肅的政治諷喻,對權力斗爭的厭惡,在電影版本里雖然仍然保留着一席之地,但是,由于上面這個荒誕情節的加入,電影的感情重心被不知不覺地從江湖險惡、權力醜惡這些比較單線條的信條轉移到了人的復雜性,人類情感的復雜性,男女之間的友情和充滿性吸引的激情之間的對比與張力,以及什麼決定了“性別”:不男不女、 最終男扮女裝的東方不敗,處處比女扮男裝的岳靈珊顯得“女性化”,二者在結構上形成了一種平行對比,告訴我們“女性化”或者“男性化”不是“天生”的,而是由一系列的“符號”所構成的。“男”與“女”這兩個原本對立的本質論概念被混合在一起,使得令狐沖和觀眾眼花繚亂。孰真孰幻?這個古老的中國傳奇主題在《東方不敗》里面,被塗抹上了一層濃厚的后現代色彩。

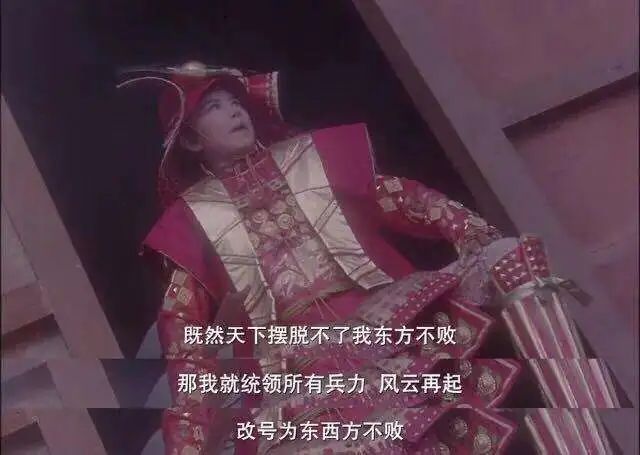

《笑傲江湖》第三部的情節和金庸小說離得更加遙遠。其中的一個鏡頭,向我們展示香港電影特有的幽默感和淘氣的想象力:那就是東方不敗在號令葡萄牙和日本戰船的時候,打出一面大旗上書“東西方不敗”几個大字。這是板着臉作出的鬧劇,是對“全球化”這個概念的絕妙“滑稽摹擬”。我們用不着過分閱讀這個小小的玩笑,在里面尋找什麼深意,然而這種滑稽和笑聲本身就構成了一種視角,一種評論。

金庸小說一直含有十分喜劇性的因素,《鹿鼎記》則從喜劇发展到了鬧劇(farce)。然而,金庸並未將這種鬧劇发展到極致,雖然這部小說對很多大于生活的價值觀已經作了幽默的嘲諷。與小說相比,電影版本的幽默嘲諷(不是辛辣的諷刺)更加直截了當。電影一開始,就是頭戴老虎帽、扮成說書藝人的韋小寶高高坐在一排摞起來的椅子上面。大講天地會的首領陳近南如何英雄了得。觀眾圍成一圈,不時指出他的失實之處,但是都被韋小寶巧言支吾過去。這里我們看到原著中韋小寶對說書和書中英雄敘事的迷戀,而且我們可以清楚地領會:說書只是說書而已,說書中誇張的英雄話語和現實有着極大的差距 ——如果我們把韋小寶座椅的高度當成英雄敘事的象征,那麼后來韋小寶身下的椅子被推倒、他從高處跌落下來則很好地象征了英雄話語的破產。

在韋小寶跌落到地上以后不久,陳近南現身,卻被鰲拜派來抓他的清兵撒石灰迷了眼睛,多虧韋小寶挺身相救,带着陳近南鑽狗洞逃跑。陳近南本來堅持說英雄不能鑽狗洞,但是韋小寶的實用主義精神和形勢的危急使他終于顧不了許多,一彎腰從狗洞里面鑽了過去。“反清復明”的口號被陳近南刺在韋小寶的腳底板上(這是對岳母在岳飛背上刺字的諷刺摹擬)——不是讓他片刻不忘大業,而是怕他被天地會同党誤殺;但是這四個字最后變成了“清明”“重陽”,在關鍵時刻恰恰因為它們不是“反清復明”而救了韋小寶一命。《鹿鼎記》小說原著對彌漫于金庸其他作品的英雄話語雖不再盡情歌頌,但是始終筆下留情,而電影版本則對英雄敘事進行了徹底的取笑。

在電影里,韋小寶非常清楚地表示:“只要天下百姓過好日子,有書念,有錢賺,那麼誰做皇帝都一樣。”“雖然我可以殺掉你,但是你不是個壞皇帝,所以我沒有殺你的借口。”這樣一來,電影也對民族主義做出了消解,但是,小說原著對于國家主義的歌頌在電影版本里卻沒有得到體現。 康熙皇帝的形象也沒有得到像在小說里那樣美化的處理,在電影里,他只是一個看上去人品不錯、沒什麼架子的年輕人,大家見了他都請安(他唯一的“皇權”標志),他的一本正經似乎有點好笑,因為他曾經在妓院里面召開八旗首腦會議。

在電影《鹿鼎記》里,韋小寶問陳近南: “师父,你為什麼一定要反清呢? ”陳近南說: “因為這是我畢生的志願! ”韋小寶不由得自言自語道: “可是,只不過為了你畢生的志願,就要打仗,就要死人,似乎……”在這里,“反清”只是一個象征: 我們不一定把它當作历史上的“反清”,它可以代表任何抽象的意識形態可能造成的危害: 屠殺和戰爭往往在一個抽象的理念或者信仰的面具下面進行。

03后現代世界,“雅”與“俗”的分界

在這些香港電影里,歡慶的“酒神”精神統治一切,沒有什麼神聖不可侵犯的偶像和權威;然而這些電影也並不是意欲進行嚴肅的顛覆或苦澀的反抗,只是游戲地、開心地嘲諷摹擬,以此帮助我們重新思索現在和傳統之間的關系,思索“中國人”在一個后現代世界里的文化定位;一切感情都被放在一個復雜的語境之中,因為任何單一狹窄的感情都容易把這個復雜的人世簡單化,把我們變成十几歲的中學生。由此看來,九十年代的香港確實具有強烈的后現代氣息,而且以此構成了它獨特的文化身份。

我們生活在一個前所未有的多元的世界。在這個由于衛星傳播、電視電影、電子郵件、互聯網而變得越來越小的世界,在這個由于人口的遷移、旅行以及越來越多的海外散居社區(diaspora)的出現而使得國家的定義越來越復雜、疆域越來越流動的世界,一個由于交流和交通的方便而使得各種信仰、種族、宗教、文化並肩而行的世界,也許笑聲是好的解決辦法,因為它意味着我們可以跳出自身,對自己采取一種任何理性的反思都不能缺少的距離感,一種任何健康的人生觀都不能缺少的幽默的反諷態度;可以带我們超越任何意識形態的宗教式狂熱,不管它是國家主義也好,還是民族主義也好,從而對世界建立一種知性的認識;可以帮助我們培養一種歡慶而不是恐懼或厭惡矛盾與模糊性的心情,以開放的態度擁抱差異;可以帮助我們以勇氣和智慧面對任何“二十二條軍規”式的生存困境。歸根結底,真正的智慧不是痛苦的——哪怕它是經過痛苦得來的——而是幽默的。

香港電影蒙受“俗”的批評,但是,我們的世紀需要的不是已經太多的“雅”而是一點“俗”。從巴洛克音樂到莎士比亞戲劇,從《牡丹亭》到《桃花扇》、《長生殿》,這些東西在產生之際都是通俗的,而莎劇和《牡丹亭》等等劇作,里面都包含着被目為相當俗氣或庸俗的成分——正是它們構成了一個活生生的、毫不裝腔作勢的文化。在十六七世紀的歐洲,當巴赫父子為了賺錢而一個星期寫一首康塔塔的時候,音樂浸潤了人們的生活,無論是吃飯,是喝茶,無論是在街頭,在廣場,到處都有樂隊在演奏——音樂是一個活生生現實的一部分。而自從人們開始虔誠地坐在音樂廳里,衣着筆挺,小心着不发出聲音,不打瞌睡,為了加入“高雅”的話語而強迫自己忍受兩個小時的交響樂轟炸或者現代音樂的奇怪噪音之時,音樂文化中有一種東西已經死掉了。同理,博物館、藝術展覽館,都培養了藝術和生活的距離,培養了人們對藝術的宗教拜物精神。香港導演王晶曾經借一個電影角色之口发表了我覺得是這位導演本人的藝術宣言:庸俗是人類的本能。但是人們全都誤解了庸俗。我把庸俗變成藝術,使你能夠欣賞和享受它。

在后現代的世界里,雅與俗的分界本身已經如是被模糊、被消解、被顯示出它的局限性。我希望,這篇文章的分析,使人們可以從历史演義與電影這兩種通俗的藝術形式里面,得到享受和享受之外的東西:一點兒——用一句用俗了的話來說——“思想的食糧”。