【識港網訊】台灣作家王文興,深深地觸動了又一山人的心。

二〇一一年,由台灣文化人陳傳興成立的文化組織「行人文化實驗室」推出了《他們在島嶼寫作:文學大師系列電影》,冀望通過紀錄片的形式,將台灣戰後最重要的文學家向大眾推廣。在香港開幕的時候,又一山人亦前往支持,當時首演的電影是關於王文興的《尋找背海的人》。電影播映完畢,又一山人深感:這實在是太有感染力了!

到底王文興是一個怎樣的人?

他是很慢的人,很慢很慢的人。出生於一九三九年的他,是國家文藝獎得主,寫作至今已經超過五十年,然而只出版過《十五篇小說》、《家變》和《背海的人》三部著作,《家變》花了六年時間完成,《背海的人》更花上逾二十五年,與導演林靖傑合作的電影《尋找背海的人》,二人花了五年時間商討及拍攝。在今天講求即食、時間就是金錢的時代,這相當不可思議。

一本小說花逾二十五年時間完成,令人不禁詫異:為甚麼一本書可以寫那麼久?

以慢見稱的王文興,曾經說過:「對於感興趣的事物,我可以一直看下去、做下去。」在文字的世界裡,他要透過文字構築一幅華美的畫作,一首精緻的音樂,只要有一句話寫錯了,畫作、音樂的結構就會被破壞,被破壞了,自然不成形狀,所以必須嚴謹。

讀他的《背海的人》,有人認為晦澀難明,讀得一頭霧水,但只要大聲朗讀,讀通了文章的抑揚頓挫,意思自然而然的豁然明晰,這是他把小說當成樂譜來寫的緣故:「每個字是音符,停頓的部份便是休止符。」

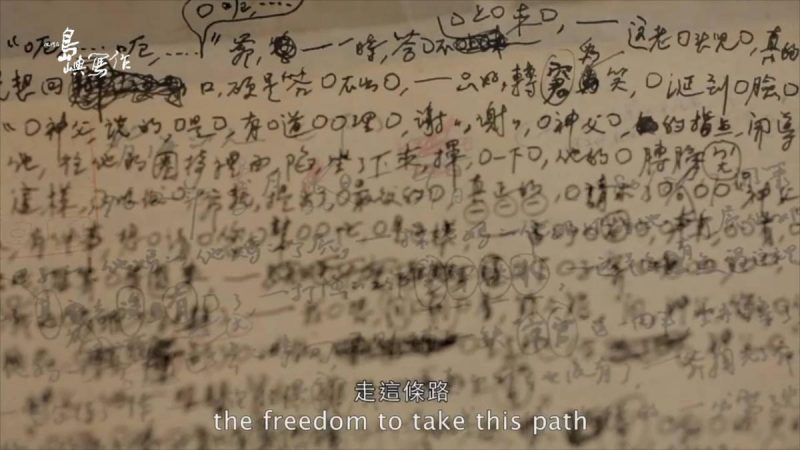

每天,他只寫三十個字,運氣好的話,能寫五十個。他家裡有一間小書房,只有一張桌子,導演安排了一架攝錄機,讓他晚上寫作時,只要按着快門便可自拍。攝錄機拍得他在寫作的過程中,不斷用筆像打樁機般敲在桌面畫紙上,因為他要靠這個動作不斷發出聲音來刺激腦袋思維,日復如是。

看到他的手稿,密密麻麻的字,像抽象畫一樣,寫了又改,音節不順的,要改,用詞不準確的,也要改,意象不到位的,改。他是創新另類,也是專注於生命的過程。專注的意義在於對眼前的事物、資訊有所判斷,文學家對每個文字的意思都要深入明瞭,才能判別好壞,發掘到當中的寶藏。但其實作為普通人,都需要專注於每個字的含義,仔細思考,將深藏的意思讀出來,才不至於人云亦云,照單全收。

專注與累積,是發掘意義的不二法門。

很多人對此不以為然,因為快才是社會的主流價值觀,快才能收穫更多經濟效益,快才值得被讚許。很多人,對意義沒有追求,只求快手完成事情,日子得過且過也好。所以,對王文興,又一山人讚嘆不已。為甚麼一個人可以孜孜不倦地持續逾二十五年只做一件事?

「我看完電影,下意識就覺得,年輕人一定要認識這個人!王文興所帶來的不只是工作的態度,也是做人的態度,一定要從生活中介入推廣這種精神。」他看到王文興的手稿像抽象畫般美,便想到製作一件王文興的衣服。

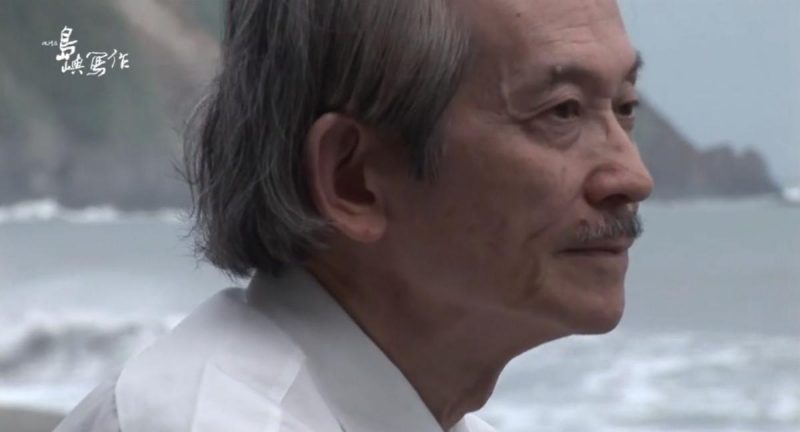

又一山人作為「例外」的藝術顧問十多年,他想到立即致電予「例外」服裝創始人毛繼鴻,說希望將王文興的手稿,呈現在其設計的衣服上,讓大家在生活中看到他、談論他。最後,得到王老師的同意,經過近一年的推進,終於成事,推出了「時間的見證」男裝系列。又一山人更特地在王文興很喜歡的一處地方——宜蘭南方澳海灘拍攝了一輯相片,王文興亦專程來到廣州「方所」書店演講,配合展覽、服裝、手稿及一比一模擬書室,這系列還在台上走了一轉貓步展示。又一山人期望藉着服裝製造話題,讓社會大眾去了解背後的訊息。

大家說要快,又一山人偏要說慢。不是因為反叛,而是因為歷史、文化及社會價值,快要被科技沖刷得一乾二淨。「無論是精神性、文化歷史性,社會所有角力或者大家參與的互相推動,也是需要沉澱及思考,不是由快衍生的,意識快不會去到那種狀態。這就是我說的背道而馳,愈享受那種快,就愈遠離這種觀念;愈背道而馳,退一步慢下來,才經得起時間的考驗,在年月的沉澱後,你才會有那些東西。」

他接着說:「大家都很享受即時的溝通,但是其帶來的負面會更加大。當甚麼都是快的時候,是不是放棄了慢?慢是不是沒有優點?大家以為是這樣,所以潛意識甚麼都要快,大家都不再計劃長遠的將來,工作只為了今天,三年後不知會怎樣。其實,誰都需要經過長時間的洗禮才可以一步一步向前。但大家都拒絕去談,文化歷史不再被重視,消費、潮流、炒作,過眼雲煙,所有事情都來得片面與單薄。」

他在二〇一九年於沙田文化博物館的展覽,決定以「時間」作為題材。其中他會展出一件習作《塵歸塵》,是將一塊畫布連同金屬物料埋在泥土下發酵,用時間及大自然去完成這批畫作,這正正就是土歸土。另外,關於我的攝影部份,說實話大概十個系列就可以完成,可是這些在大家心中的最終的「作品」,背後到底是甚麼?又因何導致其出現?又一山人在展覽會從過去四十年他拍攝的近二十萬張相片中,挑選一萬張作為其習作的鋪墊。「大家常常將目光放在創作人的結果,卻從不關心創作人的生命歷程,我着重的是過程和投入,我想讓大家看到我的攝影日常,如果沒有這過去十多萬次的體驗,我的經驗及視野不會達到現在這般。」

在今天,速食成為了主流選擇,兩天前朋友的臉書內容已變成舊聞,不再需要處理。碎片式的脈絡,彷彿事情已經不再累積。「重點不在結果,當你不斷去問同一問題,不斷探索、觀察及思考,會促使你去慢慢落實。而在你不斷做的過程中,就會有了累積及沉澱,然後轉化成個人內在的價值觀,而又衍生到另一個因緣上。那不是為了任何結果而去做,就像學打太極,你不是為了有一天會可能被搶劫要自衛而練習,反而要問,你想建立一個怎樣的人?」

不同時間維度的過程,會產生不同的結果,而重點在於人們是否能夠有意識持續地投入到過程中,即使原本只是微不足道的小事,但經過不斷重複做,到最後都會變成一件事情。「當大家放膽去投資,將自己也賭上,時間會證明一切。可是大家有沒有這樣的情操及氣量去面對時間這個環節?不要覺得三年內做不到就放棄,三十年,又如何呢?」

時間

過去相對未來

關鍵是當下

時間

慢相對快

沒勝負

向前走 是快 是探索

往後看 是慢 是靈感所在

時間

倒退相對超越

重心是沉澱

時間不會跑輸時間

時間不會超越時間

時間與時間同步

時間會留住時間

時間應承傳時間

——————

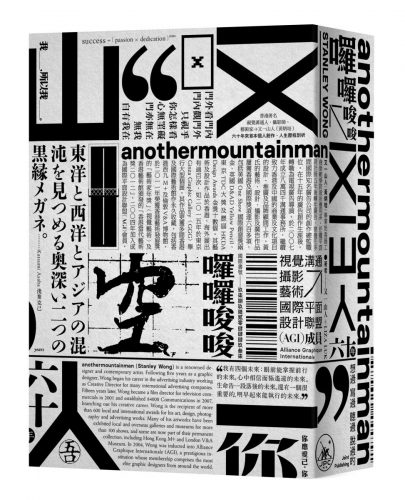

上文節選並改編自《囉囉唆唆——六十年 想過 寫過 聽過 說過的》

《囉囉唆唆——六十年 想過 寫過 聽過 說過的》

作者:又一山人

出版社:三聯書店

出版時間:2019年7月

橙新聞:http://www.orangenews.hk/culture/system/2020/06/30/010153705.shtml