【識港網訊】東北抗日聯軍戰士穿過的鞋子、日本實施細菌戰的證物……中國人民抗日戰爭紀念館《為了民族解放與世界和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題展覽》8日下午開始面向公眾開放,展出1525張照片、3237件文物,以雕塑、繪畫、投影、互動遊戲等形式,對重大歷史事件、重要戰役戰鬥等進行場景化復原和情景化展示,多維度回顧抗戰歷史。趙一曼從被捕到英勇就義的詳細檔案、毛澤東在延安的演講稿《論持久戰》日文版等眾多珍貴文物檔案首次亮相。

展覽特設港澳台同胞抗日鬥爭部分,通過圖文影像展示宋慶齡在香港創立保衛中國同盟為八路軍、新四軍籌集資金物資,並借助立體圖形呈現了轟動香港「一碗飯運動」和澳門鏡湖醫院救助難民的故事。

主題展覽以「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」為主題,展覽面積1.22萬平方米,分八個部分展出照片1525張、文物3237件/套。

大公報記者方大曾展品尤為突出

其中一級文物有115件/套,新增文物、檔案400餘件/套,向中國人民革命軍事博物館、國家博物館、重慶紅岩革命歷史博物館等全國50餘家博物館和私人藏家借展了珍貴文物。

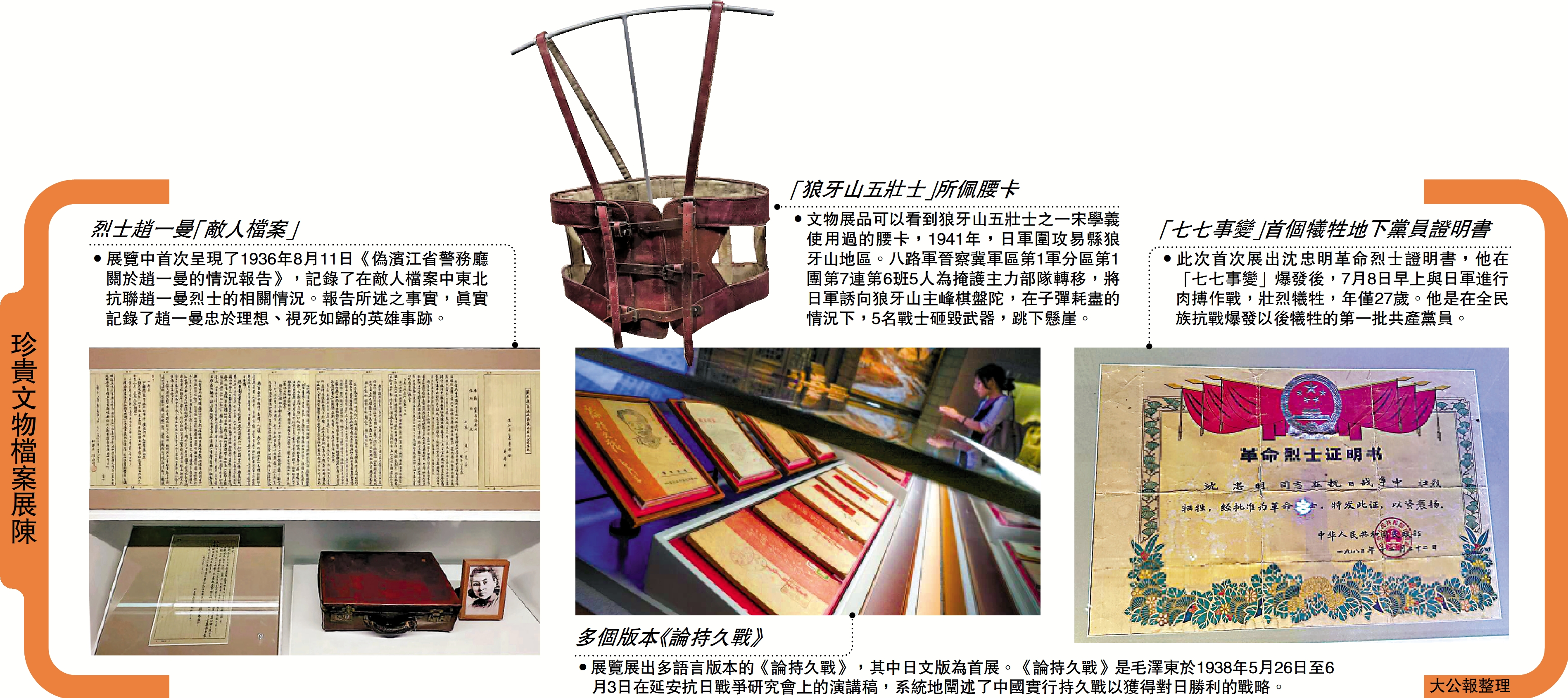

雪景、白樺、松林……走進展覽第一部分,模擬戰鬥場景將觀眾帶入東北抗聯的艱苦鬥爭環境。展廳展出的1936年8月11日偽滿濱江省警務廳給偽民政部警務司關於趙一曼的報告為首次亮相,趙一曼留給兒子的家書更讓人動容。一位戴着紅領巾的小學生告訴記者:「正是有無數個這樣忘我的先烈,中國才能取得抗日戰爭的勝利。」

展覽第二部分為「全民族抗戰 開闢世界反法西斯戰爭東方主戰場」,再現七七事變場景,多方位反映日本發動全面侵華戰爭的殘酷,展示中國廣大民眾、各黨派各界、港澳台同胞以及海外華僑積極支援抗戰的史料。通過盧溝橋宛平城造型、文物展品、歷史視頻等方式,打造全民族抗戰爆發、平型關大捷、《義勇軍進行曲》、華僑抗戰等重點展項。

展覽相關負責人介紹,關於第一位報道盧溝橋事變的《大公報》記者方大曾的展品尤為突出,他所寫的《盧溝橋戰記》首次向外界揭露了日軍全面侵華的罪行。此外,還展出了中國空軍第8大隊隊員祁心誠搏擊藍天、英勇對敵作戰93次的飛行記錄簿,國際援華美軍駝峰航線C-87型運輸機殘骸等。

講述香港「一碗飯運動」救國故事

記者在港澳台同胞抗日鬥爭部分看到,展覽通過圖文影像展示了宋慶齡在香港創立保衛中國同盟為八路軍、新四軍籌集資金物資,還借助立體圖畫,形象呈現了轟動香港的「一碗飯運動」和澳門鏡湖醫院救助難民的故事。1941年5月初,宋慶齡以保衛中國同盟的名義在香港發起「一碗飯運動」,號召香港民眾「用節約一碗飯的精神以物力支援祖國抗戰」,共籌集款項港幣23128元,國幣615元,全部作為抗戰救濟基金。

負責人表示,展覽依據歷史照片、山川地理、遺址遺跡提取代表性元素和標誌性內容,對重大歷史事件、重要戰役戰鬥等進行場景化復原和情景化展示。來自四川的一位觀眾表示:「展覽通過科技手段讓史料更具震撼力和感染力,讓觀眾更感覺今日和平之不易。」

以筆為槍 《大公報》記錄抗戰重要時刻

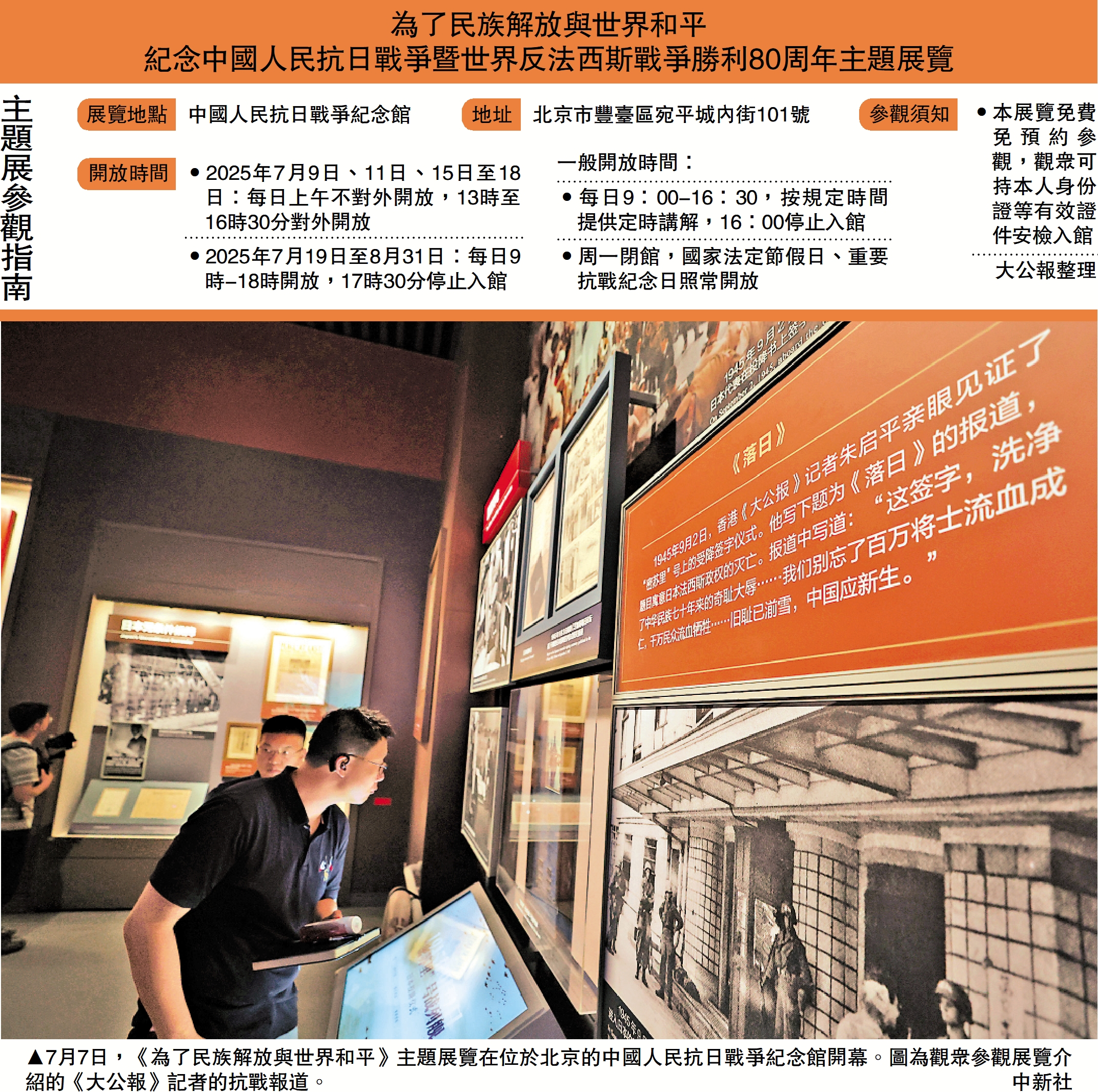

8日,記者在抗戰館現場看到,展廳多處醒目位置展出了《大公報》的一系列珍貴報道。從1931年到1945年的14年間,《大公報》參與、推動、見證的中國抗戰及世界反法西斯戰爭重大事件,展現了新聞界和文化界在國家民族危難之際的特殊貢獻與擔當。方大曾、朱啟平等《大公報》的優秀記者們以筆為「槍」,向日本侵略者投擲出犀利的「炸彈」,在歷史的長河中留下了濃墨重彩的一筆。

「現在我們能看到的七七事變中很多歷史影像,都是《大公報》記者方大曾拍攝的,本次展覽中也展出了許多。」抗戰館研究部工作人員李慶輝告訴記者,「《大公報》不僅是最早報道七七事變的媒體之一,還把抗戰勝利的消息迅速公布於全世界,展現了中國新聞人的責任和《大公報》的擔當!」

在展覽的第七部分「偉大勝利 中華民族走向復興的歷史轉折點」中,《大公報》1945年8月15日頭版頭條被鄭重懸掛展示,此篇報道用醒目的特大號黑體字和感嘆號作為主題:「日本投降矣!」副題為:「日本已答覆四國接受規定條款,今晨七時四國首都同時正式宣布」。許多遊客在此駐足,認真閱讀,不少人被深深震撼,掏出手機拍照留念。

展廳的另一處展示了1945年9月2日《大公報》記者朱啟平親眼見證「密蘇里」號上的受降簽字儀式後寫下的題為《落日》的報道。報道寫道:「這簽字,洗淨了中華民族七十年來的奇恥大辱……我們別忘了百萬將士流血成仁,千萬民眾流血犧牲……舊恥已湔雪,中國應新生。」

在展廳現場,很多觀眾隔着防護玻璃,一字一句認真閱讀《大公報》記者方大曾的《盧溝橋抗戰記》,亦有不少人將《大公報》報道日本投降那張版面拍下來。有位父親指着巨大的「日本投降矣!」告訴身邊的女兒:「到此抗日戰爭終於勝利了!」

珍貴文物檔案展陳

德國記者:這些文物讓我覺得和平來之不易

大公報記者8日關注到,抗戰館此次的紀念抗戰勝利80周年主題展覽吸引了眾多海外媒體的關注,許多「洋面孔」扛着「長槍短炮」到現場拍攝。

展館中,外媒記者不時在文物文獻前駐足,有的俯身凝視,有的拿出筆記本快速記錄,用相機、手機等拍攝陳列品。他們當中不少是第一次來到抗戰館,紛紛表示抗戰館用真實文物展示了抗日戰爭的慘烈,其中很多畫面、場景令人印象深刻,也讓他們充分感受到這場戰爭給中國帶來的巨大災難。

一名俄羅斯記者表示,此前他對中國抗日戰爭的歷史已有諸多了解,此次參觀讓他看到了更多細節內容。他坦言,媒體工作者要用客觀視角去陳述,所以最重視的就是事實,這次展覽提供了不少真實鮮活的素材,「我們希望用事實讓世界人民記住這段歷史,銘記那些為和平付出的犧牲。」一名德國記者向《大公報》表示,他認為抗戰館「時刻提醒人們戰爭是多麼可怕,這是非常重要的。要避免世界上任何戰爭。看到這些文物展品,更讓我覺得如今的和平來之不易。」

中央檔案館開放逾5.7萬件館藏 囊括《大公報》報道及香港抗戰紀錄

為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,中央檔案館7日向社會集中開放第七批館藏檔案資料共計5.7萬餘件,其中抗戰專題檔案4萬餘件。

此次開放的抗戰專題檔案主要為1931年9月至1945年9月間,各級黨組織及黨領導的政權、軍隊、群團組織等形成的電報、公告、總結、報告等,集中展現了中國共產黨在政治思想、組織動員、戰略策略、軍事鬥爭等方面的堅強領導。記者現場查閱發現,1931年9月20日,九一八事變發生的第三天,中共中央發表的《為日本帝國主義強暴佔領東三省事件宣言》,表明了堅決反對日本帝國主義侵略的鮮明立場,響亮地提出「反對日本帝國主義強佔東三省!」「自動取消一切不平等條約!」

這批檔案中涉及抗戰期間香港檔案紀錄達數百條,當中更有不少與《大公報》相關的信息,如《重慶大公報論八路軍百團大戰》。另有1942年9月13日《大眾日報》刊登的《從香港到蘇北,從黑暗到光明,名記者范長江報道沿途見聞》,記錄了大公報著名記者范長江從香港淪陷區到蘇北抗日根據地過程中的6點見聞。