許多人能寫雜文,有雜文作品發表,但他們未必想、未必能成為雜文家。我就是這麼多人中的一個。成為雜文家需要有足夠量的優秀雜文作品,需要社會的關注和認可。可是,我之謂“優秀”是什麼?我沒有具體標準;我之謂“關注和認可”是什麼?我也的確很模糊。

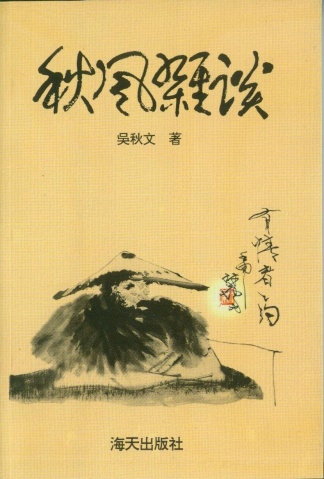

我比吳秋文癡長兩歲。根據秋文在《秋風雜談》雜文文末著錄的時間,我寫雜文併發表的時間也比他 “癡長”兩歲。當年,見到雜文變成《合肥晚報》“廬州夜話”專欄裏的印刷字,我曾經激動了好長一段時間,以為自己從此可以朝著雜文家邁進了。在上世紀末連續發表四篇批責書業現象的雜文後,雜文於我已是強弩之末;有關“雜文家”的念想幻滅了。在雜文寫作難的諸多方面,排在我面前的第一二位的是:一是寫作者要對社會、人生多方面、多角度的持續觀察。二是寫作者謳歌“容易”,投槍和匕首般的批刺難。我之謂前者的“容易”,發表容易些,可卻最容易被淹沒在粉飾太平的千篇一律中。後者要做到穩、准、狠本就是很困難——在資訊不公開、資訊享有不對稱的現象存在下,寫作者在雜文中很難拿得穩、瞄得准;有時雜文真正做到了穩、准、狠,卻沒有人刊登這篇雜文了。我在解決上述兩方面乏力,便從雜文方陣中“閃”了。

我拿以上兩點去檢查、觀照吳秋文《秋風雜談》、《秋風閒話》的雜文,認為他的雜文在社會、人生兩大課題中,涉獵的素材比較廣泛,既有謳歌也有投槍;除其《廁所與文明》發表於1985年4月外,近兩百篇雜文、隨筆寫在1989年6月——1997年1月,可證明他是雜文的持續寫作者,他對於雜文是樂此不疲的。在這個時間段裏,能夠隨時寫作及時發表於報刊,這也就是社會的一種“關注和認可”。吳秋文在這個時段中,是未加冕的雜文家。

我不喜歡給人貼標籤。這個時代太需要雜文寫作及其傳統的復興和繁榮了。當下,充斥在媒體裏比較多的是小資情調的文章,比較多的是在沒有深入、全面、細緻觀察生活下的無病呻吟,比較多的是故作深沉、故作博大的偽問題、概念化、符號化的文章;並且它們在腐蝕和滲透著主流文化。雜文是可與之抗衡的文化力量,我呼喚雜文家群體的出現。

秋文這兩部雜文集也是深圳圖書文化中的異品。有賴於它們的存在,我們知道一二十年前,深圳有一位在雜文園地的辛勤耕耘者;他盡可能地將自己觀察到的應予謳歌和批刺的實際,訴之於筆端,在深圳為雜文贏得了掌聲。秋文批刺深圳地方問題和現象的雜文,能夠一而再、再而三地出現於世,這不僅“培養”了作家的膽量,也“培養”了深圳的氣度。

昨天的深圳報刊和圖書出版能夠容得下雜文,世道昌明的今天當更加容得下雜文了。這就是秋文這兩部雜文集在今天的積澱意義和啟迪價值。